- Главная

- Бессмертный хор

Бессмертный Хор - гражданская Инициатива. Стать частью Хора может любой человек независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный хор объединяет людей всех возрастов от мала до велика, наследников Великой Победы!

Песня - это тайное оружие, помогавшее нашим дедам выживать и побеждать! Объединимся в Бессмертный Хор и почтим память наших героических предков!

РО ДОСААФ Самарской области поддержало гражданскую инициативу Информационно-общественного движения «ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ», и провело конкурс военно-патриотической песни «Бессмертный хор»!

Конкурс проходил с мая по июнь 2022 года и завершился 22 июня в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Видеоролики участников конкурса можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/d/Lkr21aj3lCZASQ

За годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей. Каждый второй – не вернулся. Оставшиеся стали мощным тылом для фронта – здесь ковали Победу, проявляя трудовой героизм!

Куйбышев получил звание «запасной столицы», о нём знал и писал весь мир. Здесь делали легендарные Ил-2 и был построен бункер Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру своей Седьмой симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан, а военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени.

Бессмертный Хор - гражданская инициатива, которая объединила неравнодушных людей, которые в современной действительности закладывают патриотическое воспитание молодежи, чтят память героев былых времен. Ведь в каждом человеке заложены потенциальные возможности воспитания чувств любви к Родному краю и народу, а приобщение к великим ценностям заключаются, в том числе в музыке и в музыкальных произведениях в частности.

Музыка имеет неразрывную связь с ратным (военным) делом. Военные подразделения всегда имели свои военные оркестры. Следует отметить, что в России военная музыка издавна способствовала формированию высоких духовно - нравственных и боевых качеств русского солдата!

С напутствующим словом к Вам обращается председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области А. П. Чернышев:

"Наш народ глубоко чтит воинский подвиг, помнит имена тех, кому обязаны своей свободой, счастьем жить на этой земле. Проведение конкурса в год 77-летия Победы в Великой Отечественной войне - это еще один повод склонить головы перед павшими героями, поклониться живым ветеранам, нашим отцам и дедам, спасшим мир от фашизма.

Глубоко убежден в том, что организация конкурса патриотической песни, дело очень нужное, значимое в наше неспокойное время. Способствует сохранению народной памяти о лучших сынах Отчизны, воспитывая у подрастающего поколения чувства патриотизма и верности долгу защитников Отечества, национальной гордости и гражданского достоинства.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, чтобы общественная инициатива «Бессмертный хор» ушла в народ и стала не только творческой мастерской, но и центром военно-патриотического воспитания в духе уважения к прошлому, настоящему и будущему России. Творческих побед, счастья, здоровья, и удачи!"

Песни нашей Победы

- 01. 22 июня ровно в 4 часа

- 02. Авиамарш

- 03. Алёша

- 04. Баксанская

- 05. Баллада о матери

- 06. Баллада о солдате

- 07. Бери шинель - пошли домой

- 08. Бомбардировщики

- 09. Бухенвальдский набат

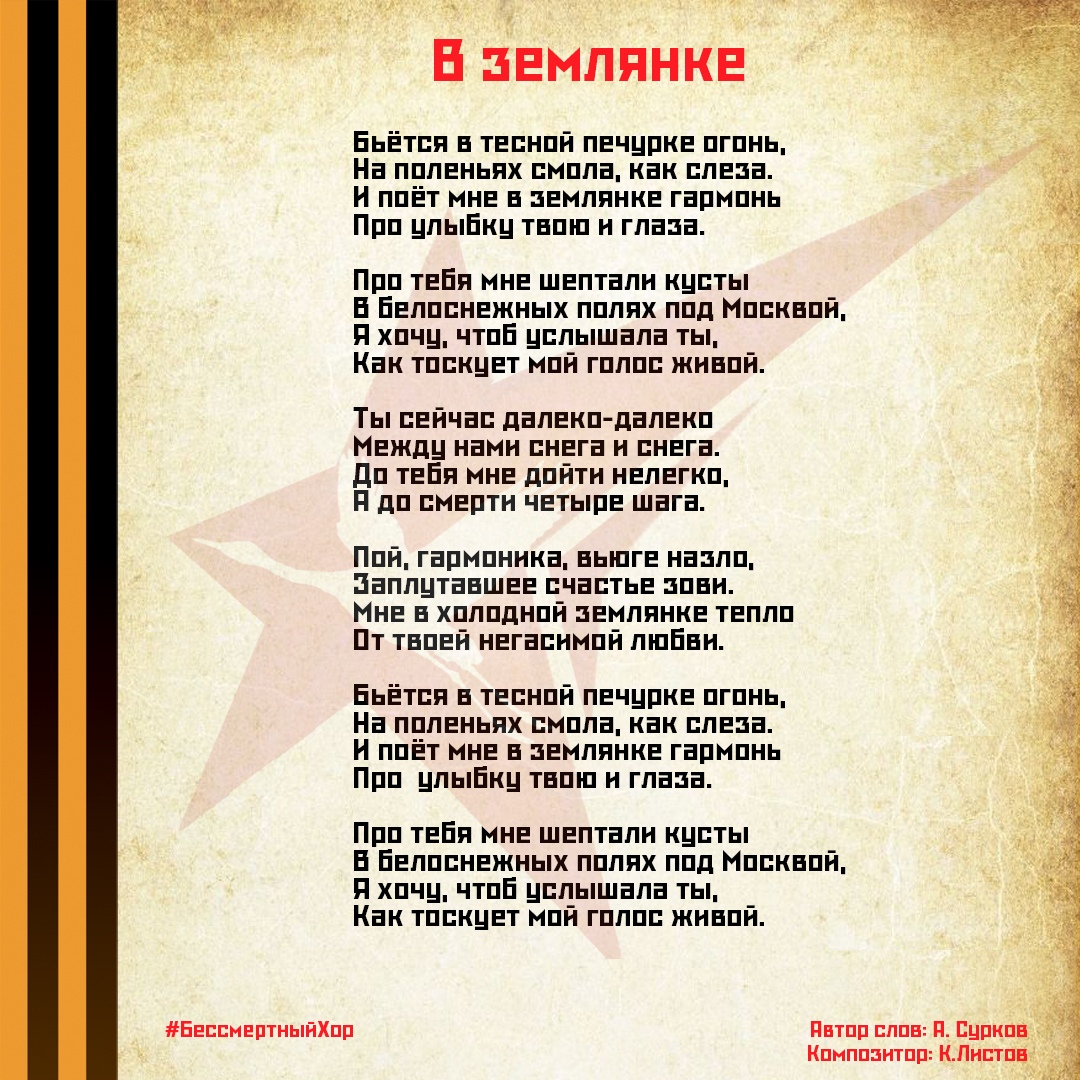

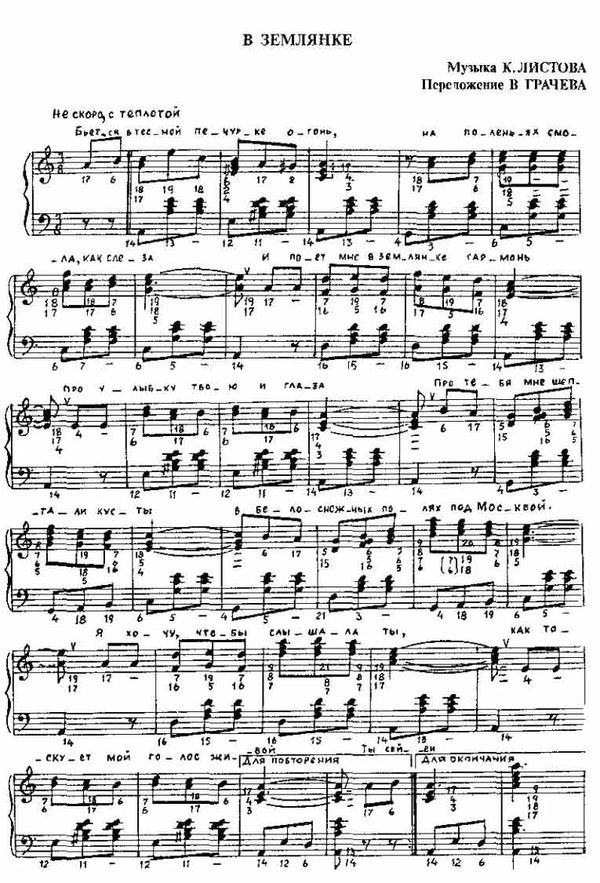

- 10. В землянке

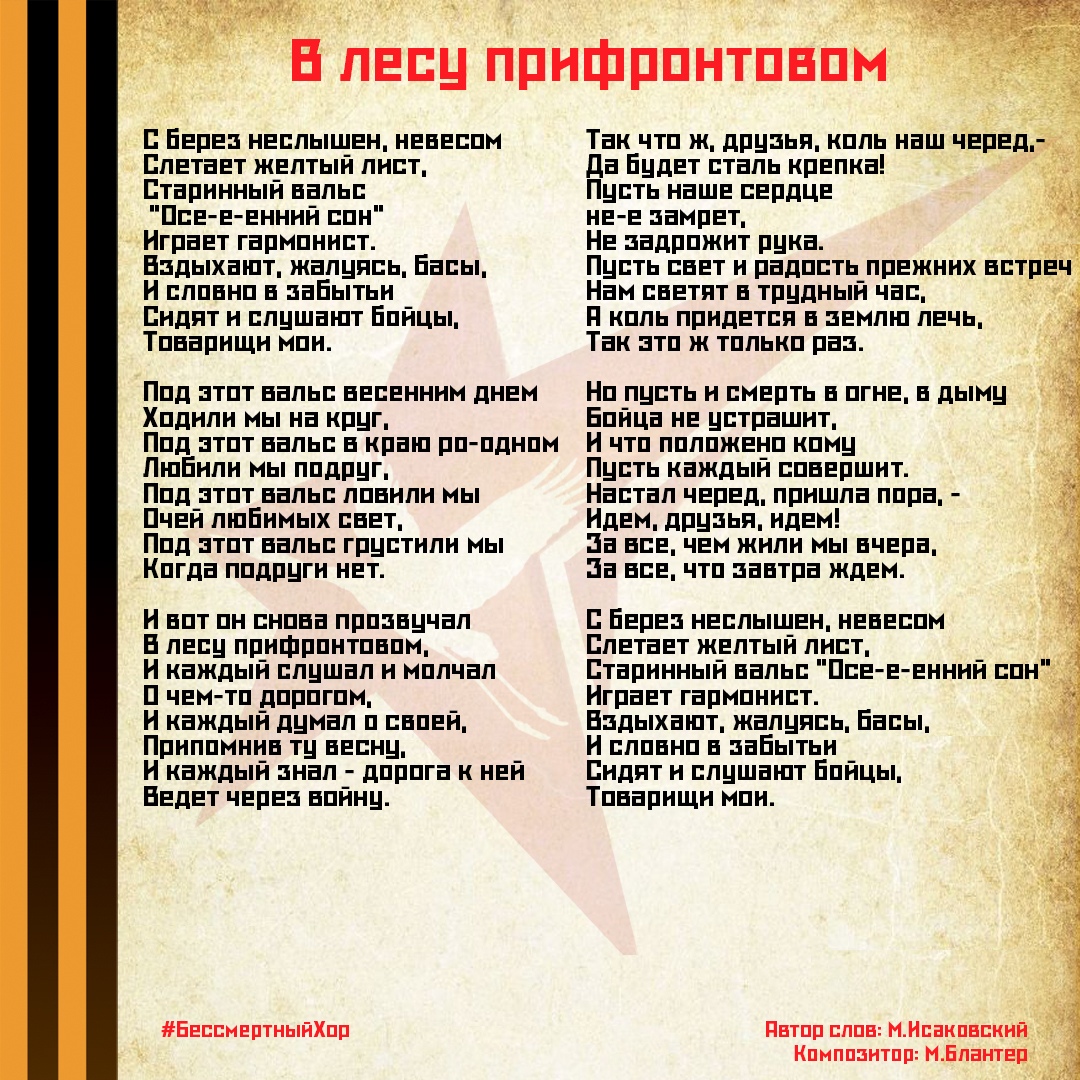

- 11. В лесу прифронтовом

- 12. Вечер на рейде

- 13. Враги сожгли родную хату

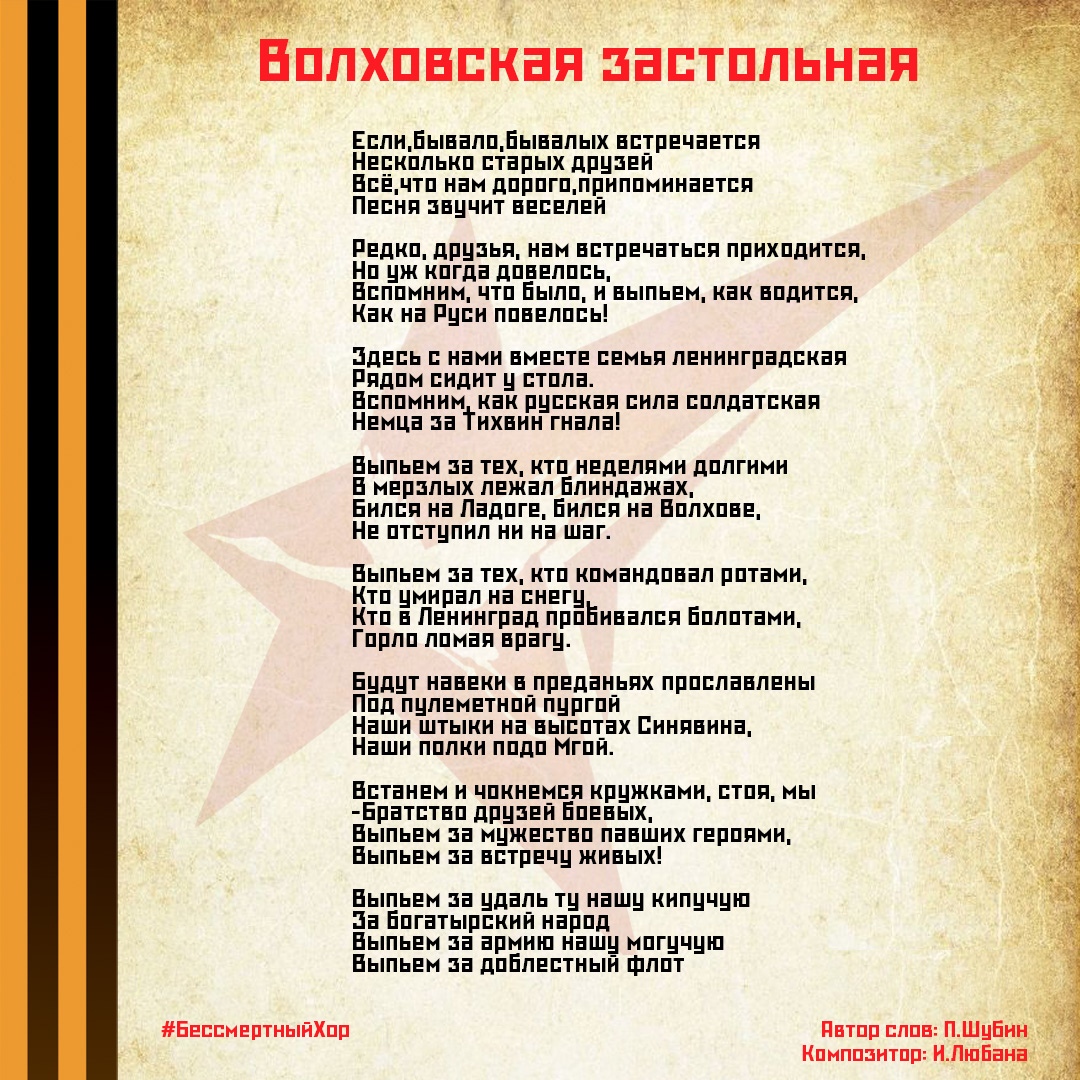

- 14. Волховская застольная

- 15. Вот солдаты идут

- 16. Голубой конверт

- 17. Да здравствует наша держава

- 18. Давай закурим

- 19. Давно мы дома не были

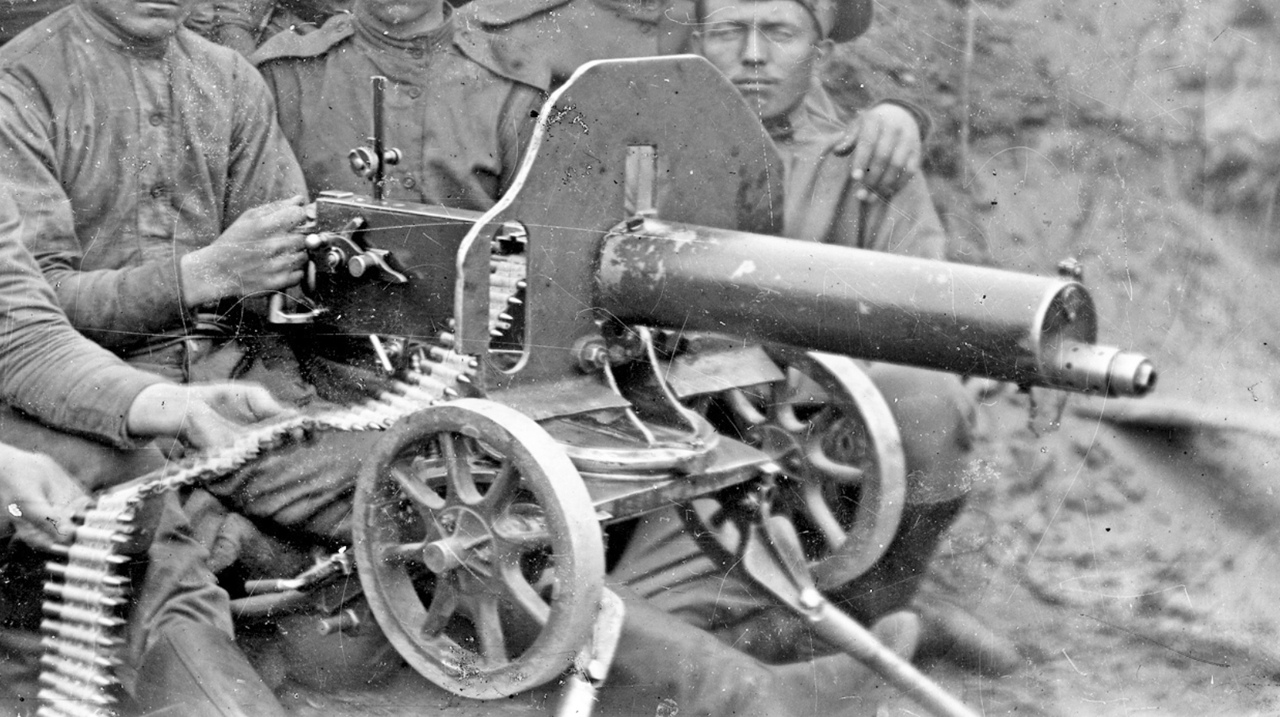

- 20. Два Максима

- 21. День Победы

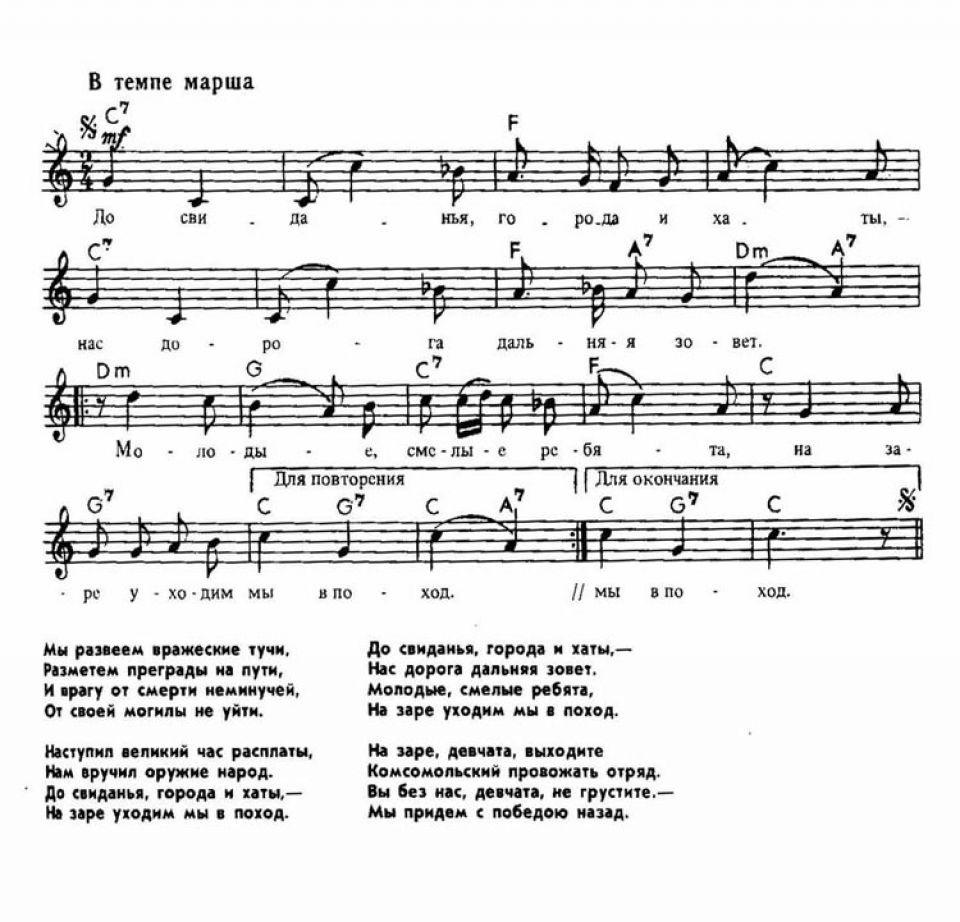

- 22. До свиданья, города и хаты

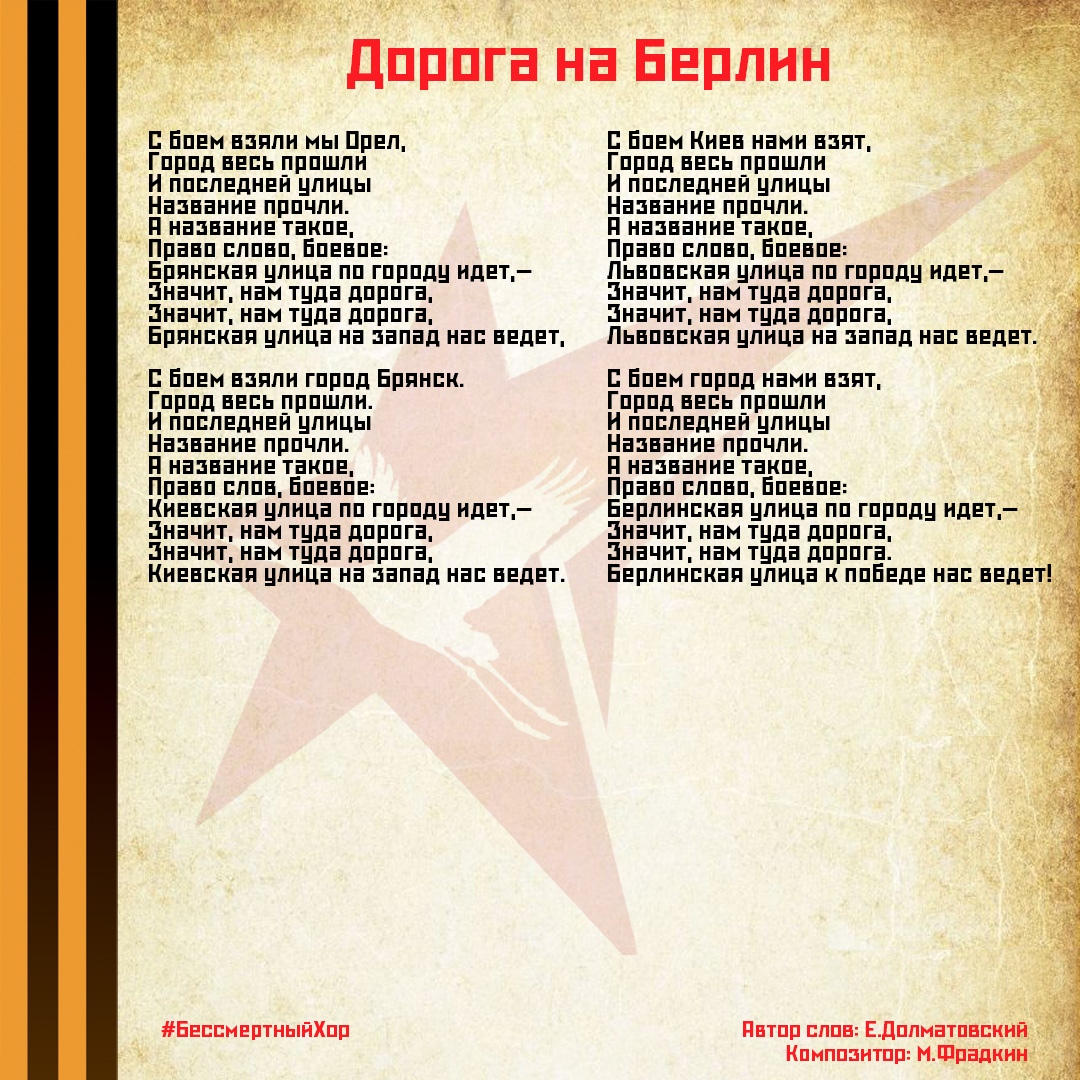

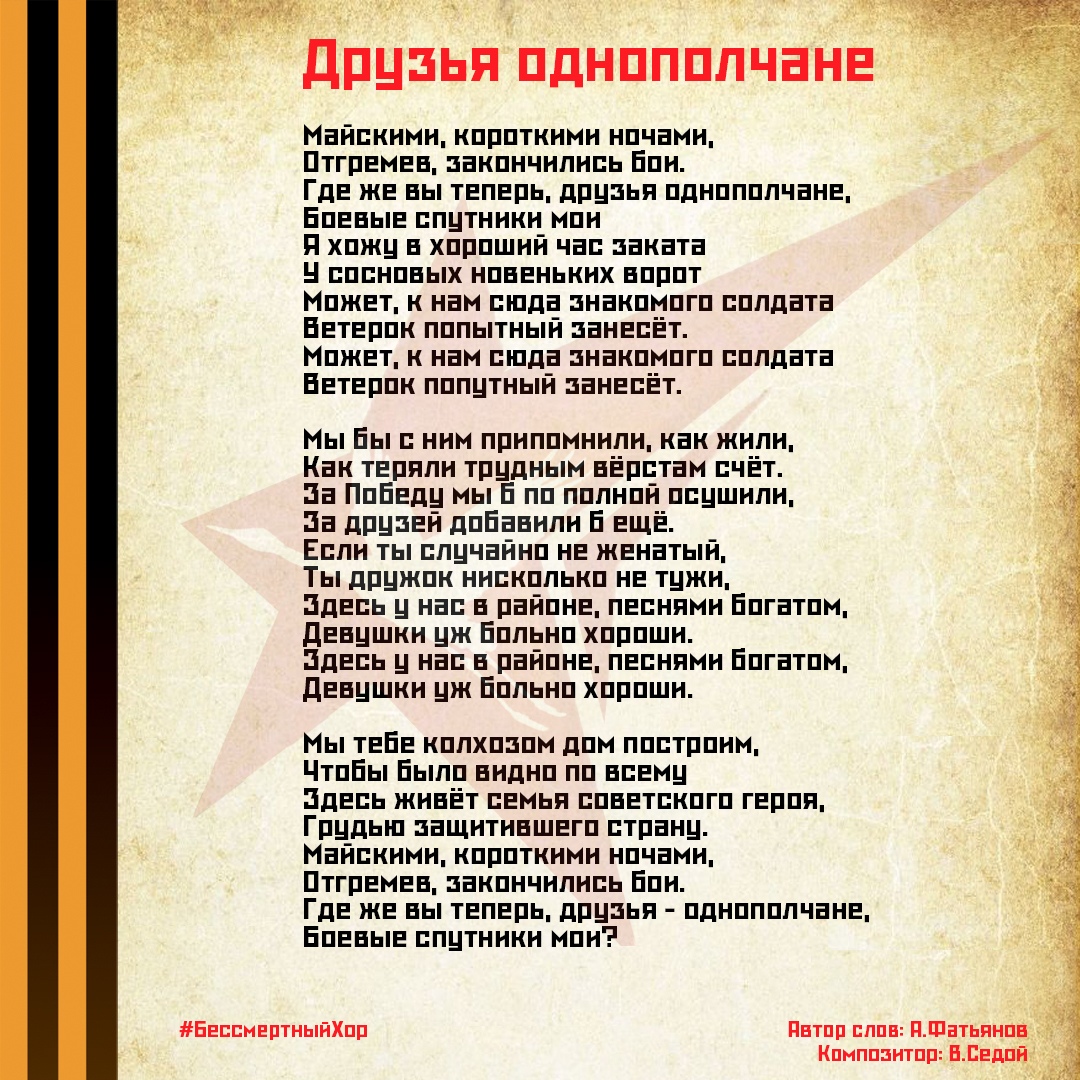

- 23. Дорога на Берлин

- 24. Друзья однополчане

- 25. Если б не было войны

- 26. Жди меня и я вернусь

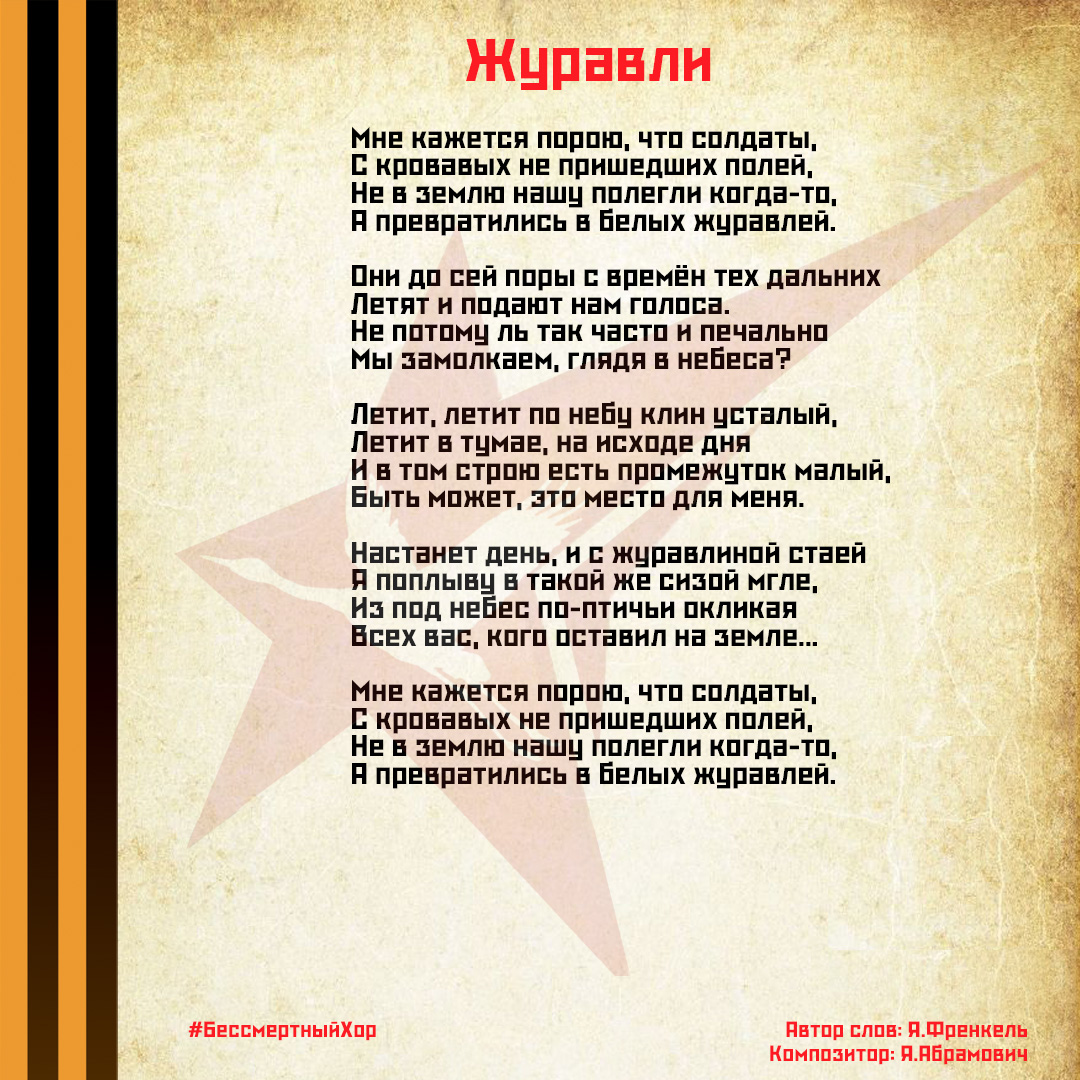

- 27. Журавли

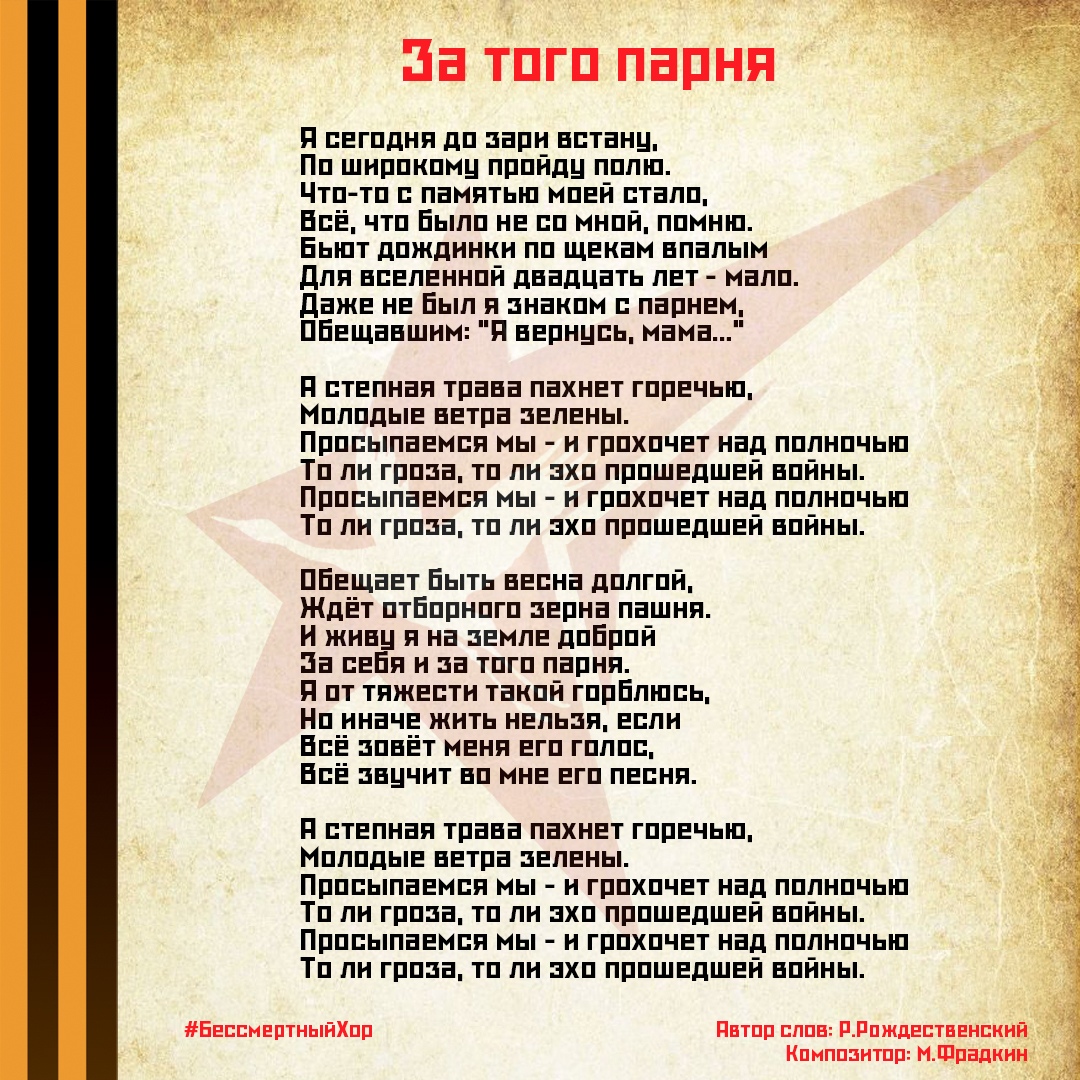

- 28. За того парня

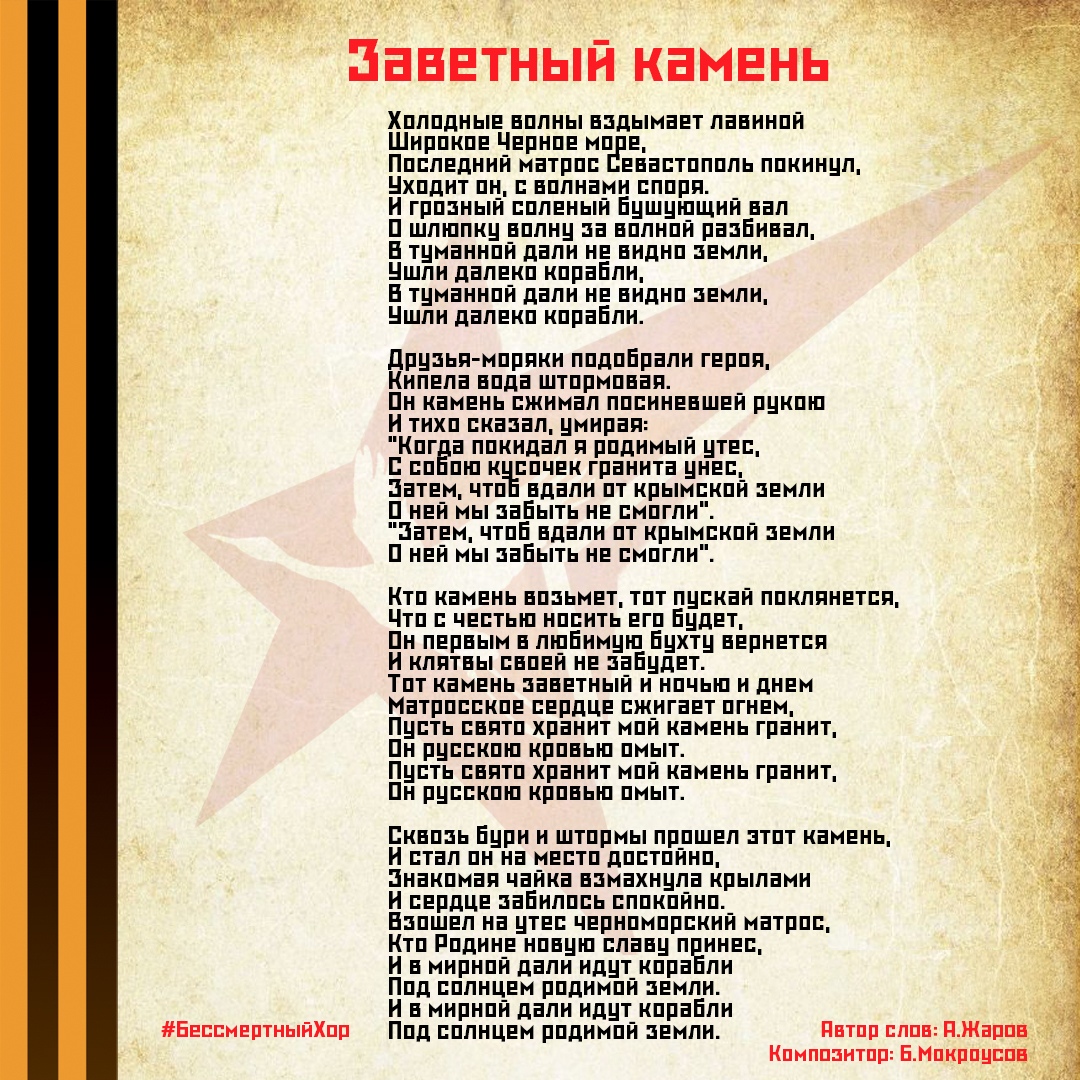

- 29. Заветный камень

- 30. Идёт солдат по городу

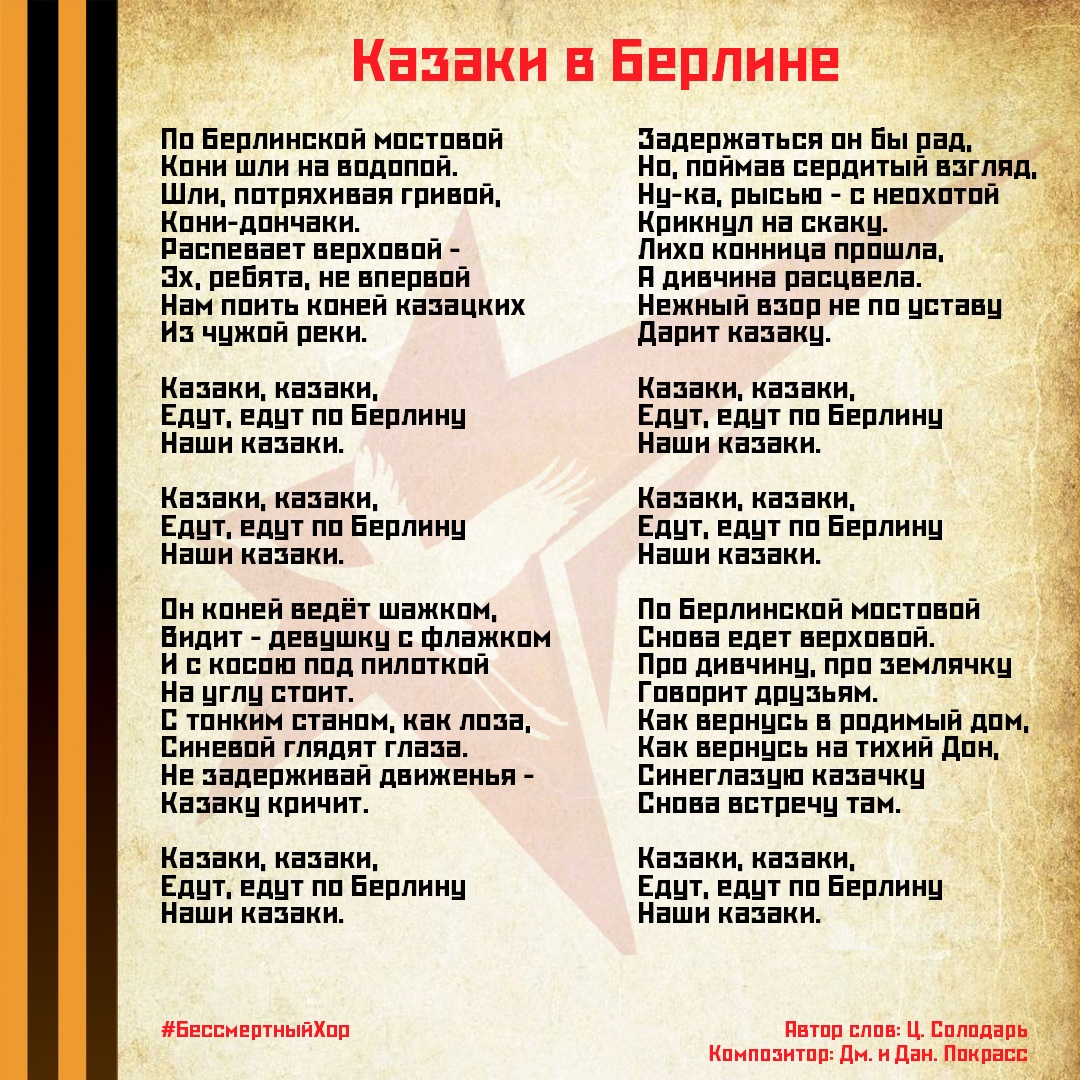

- 31. Казаки в Берлине

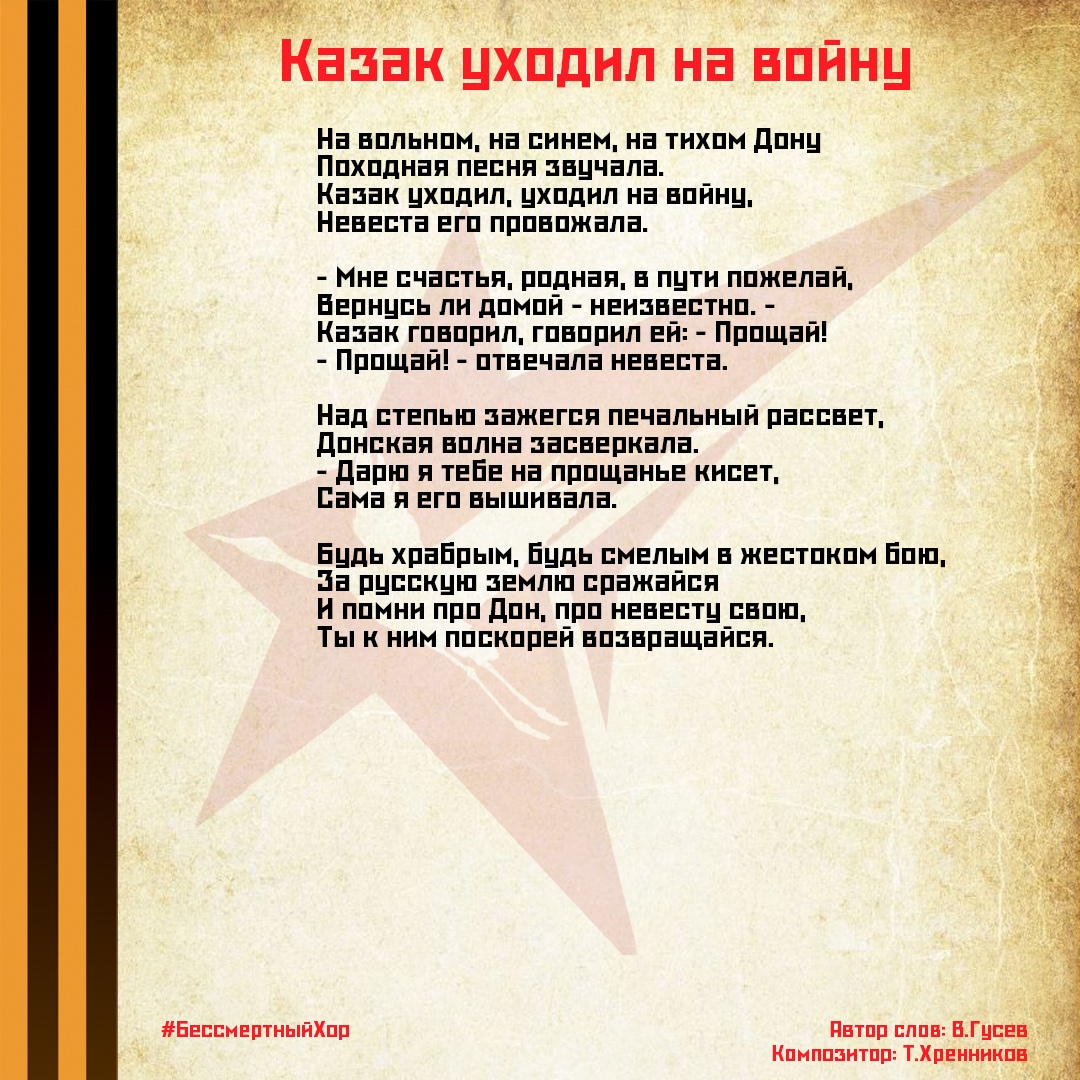

- 32. Казак уходил на войну

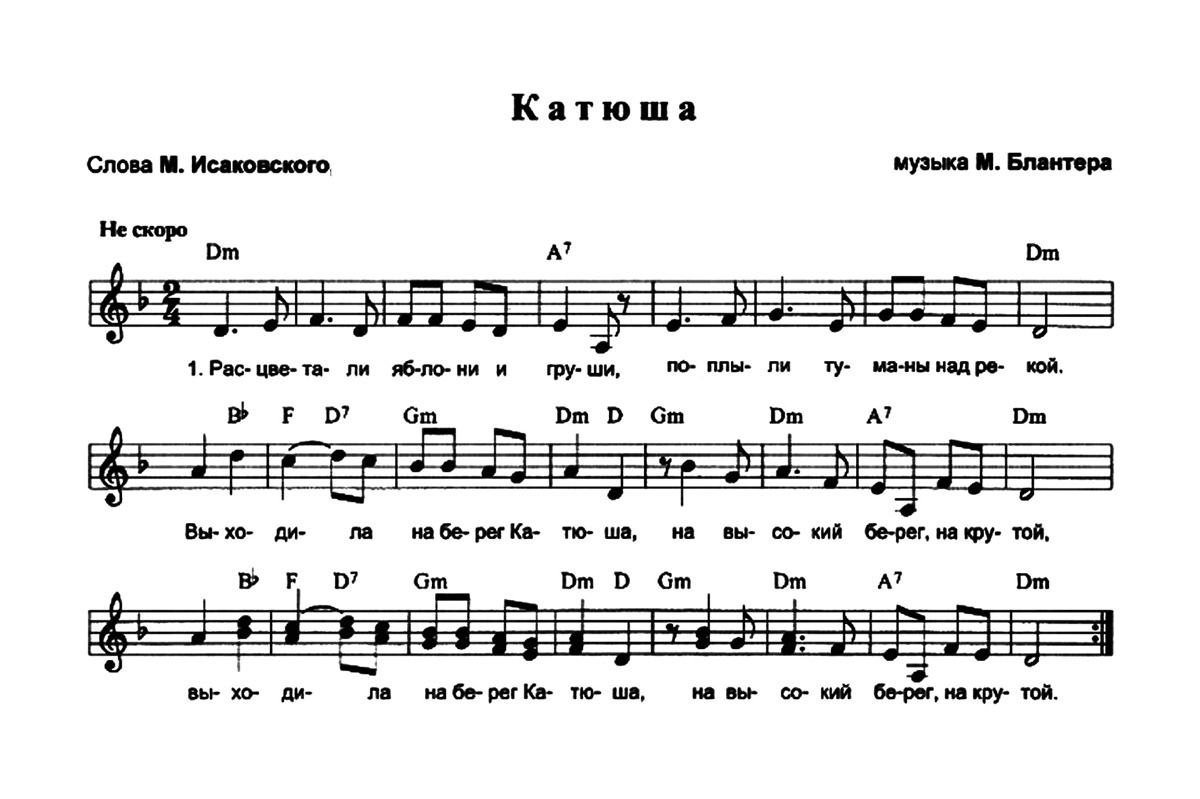

- 33. Катюша

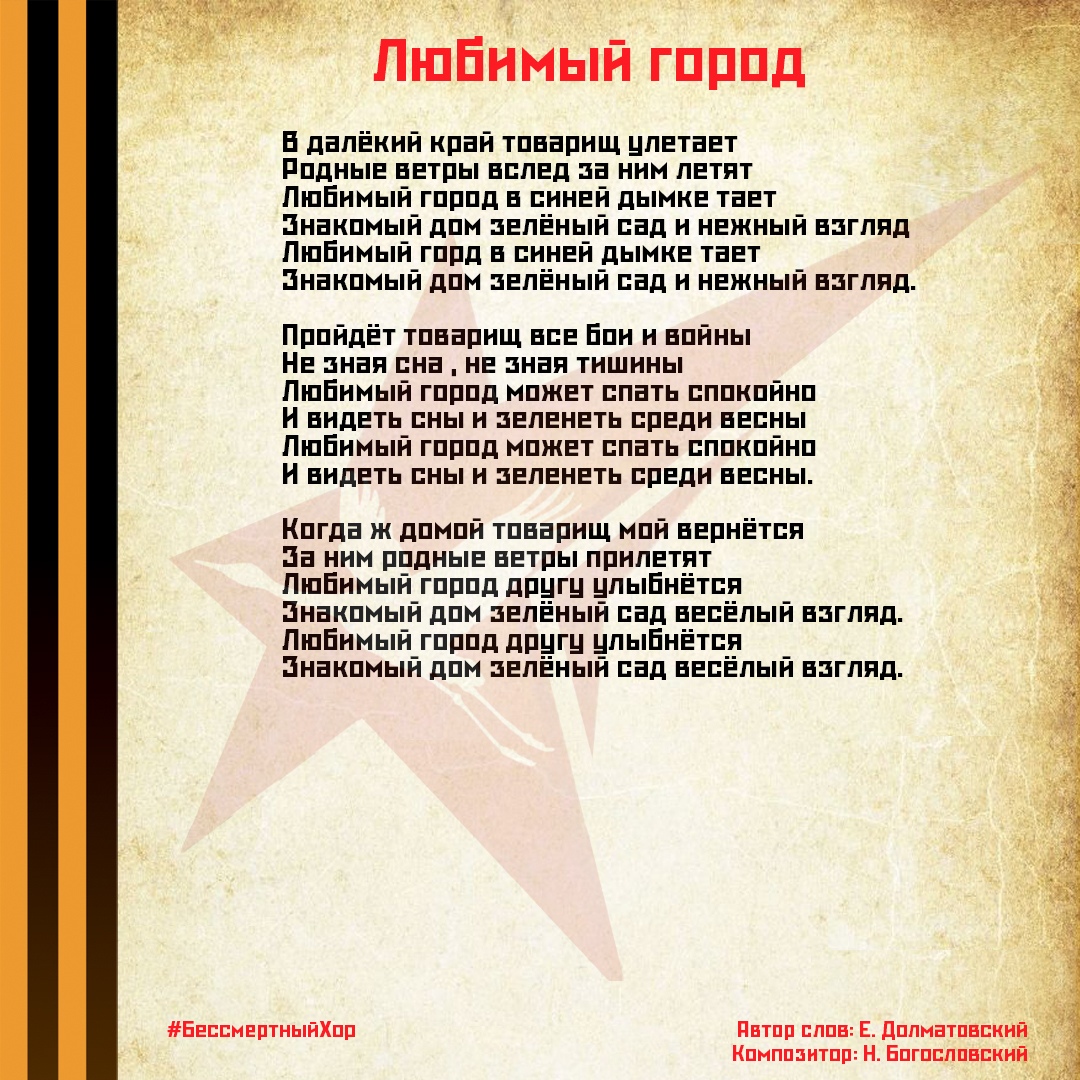

- 34. Любимый город

- 35. Лизавета

- 36. Марш артиллеристов

- 37. Марш советских танкистов

- 38. Мишка - одессит

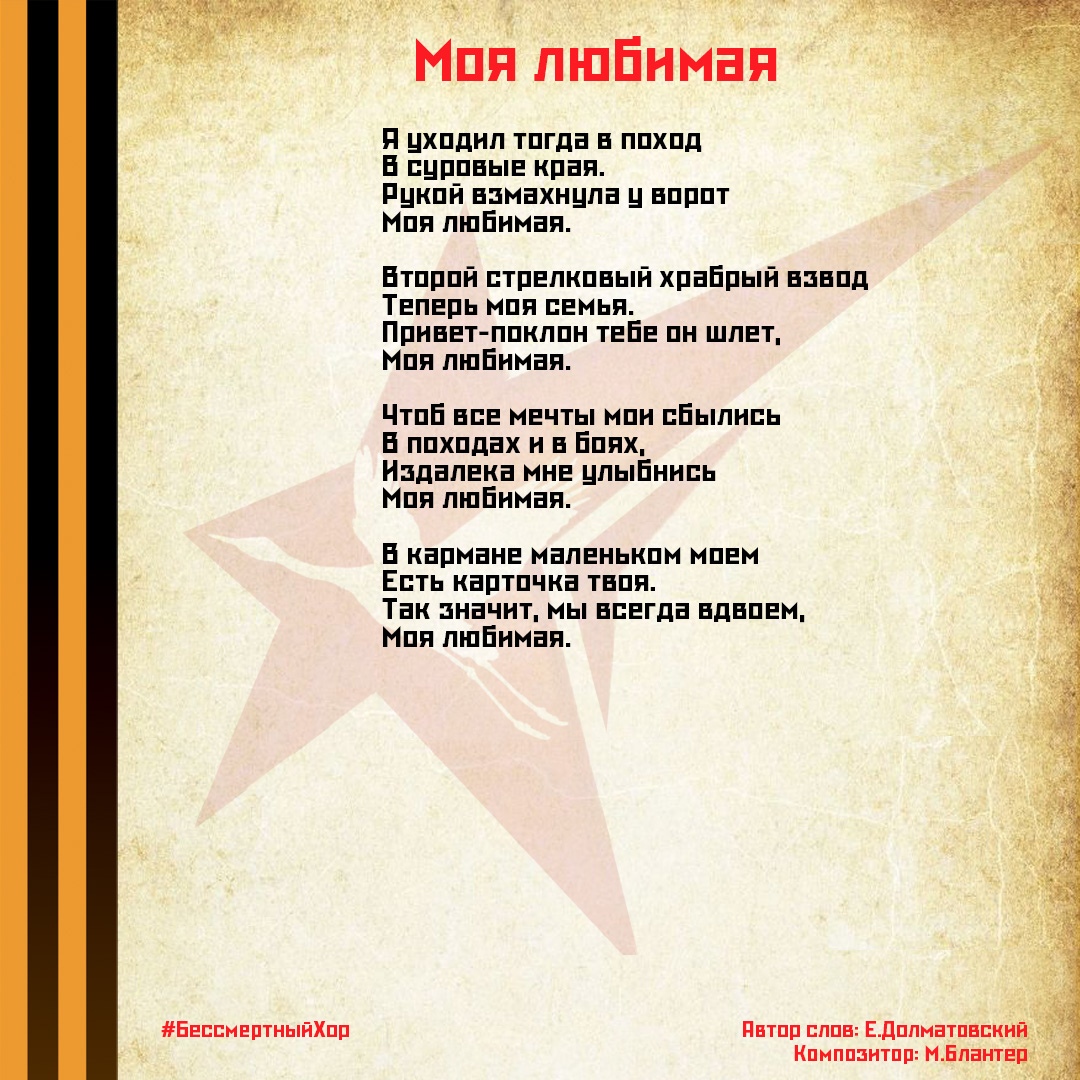

- 39. Моя любимая

- 40. Москвичи

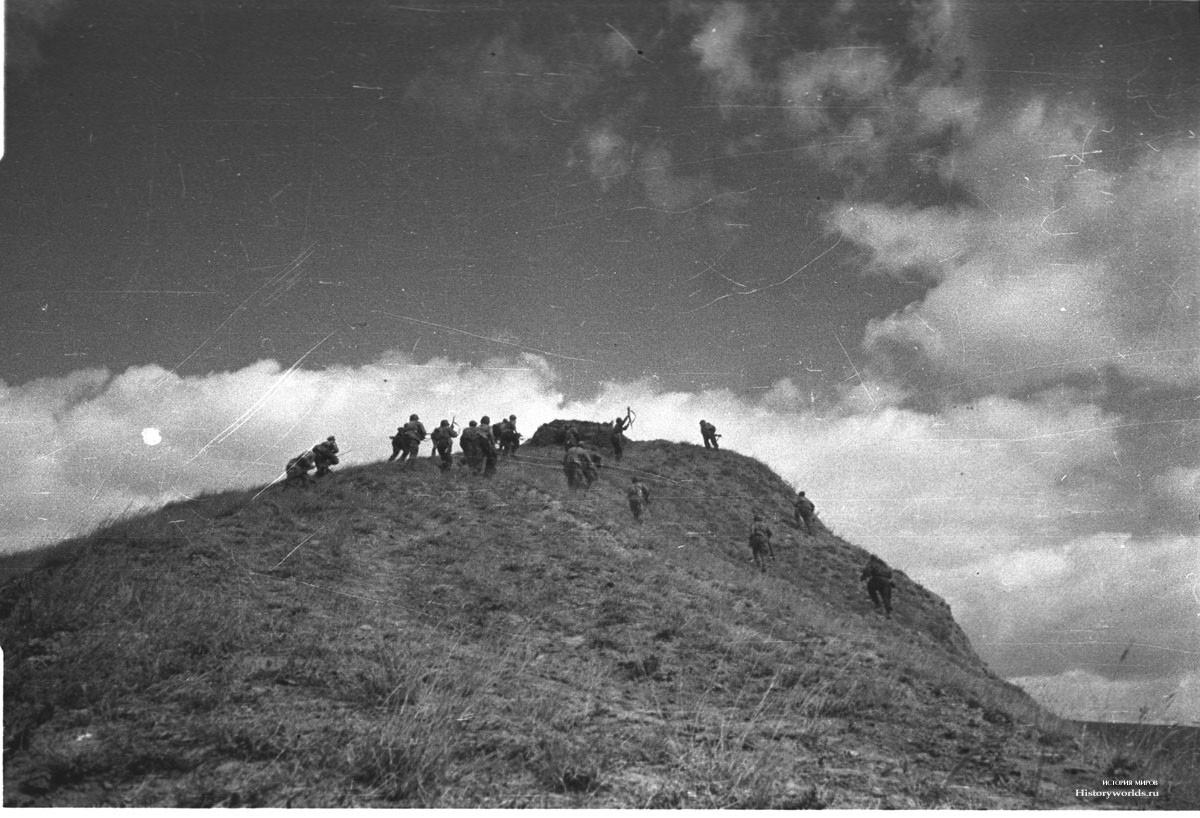

- 41. На безымянной высоте

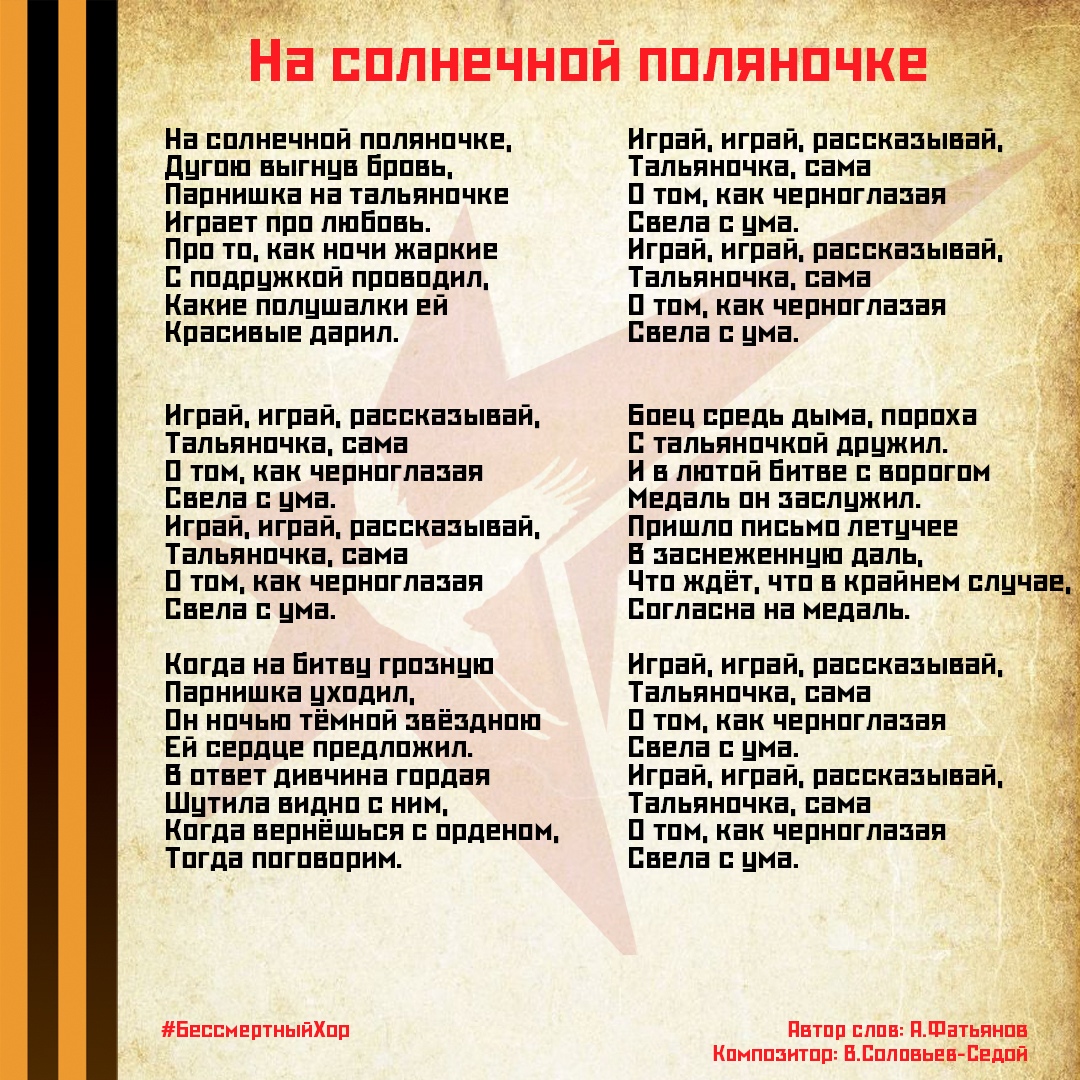

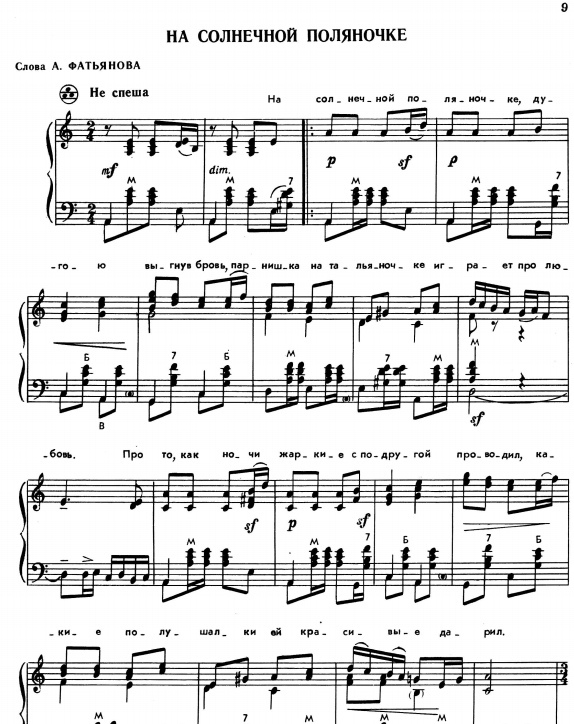

- 42. На солнечной поляночке

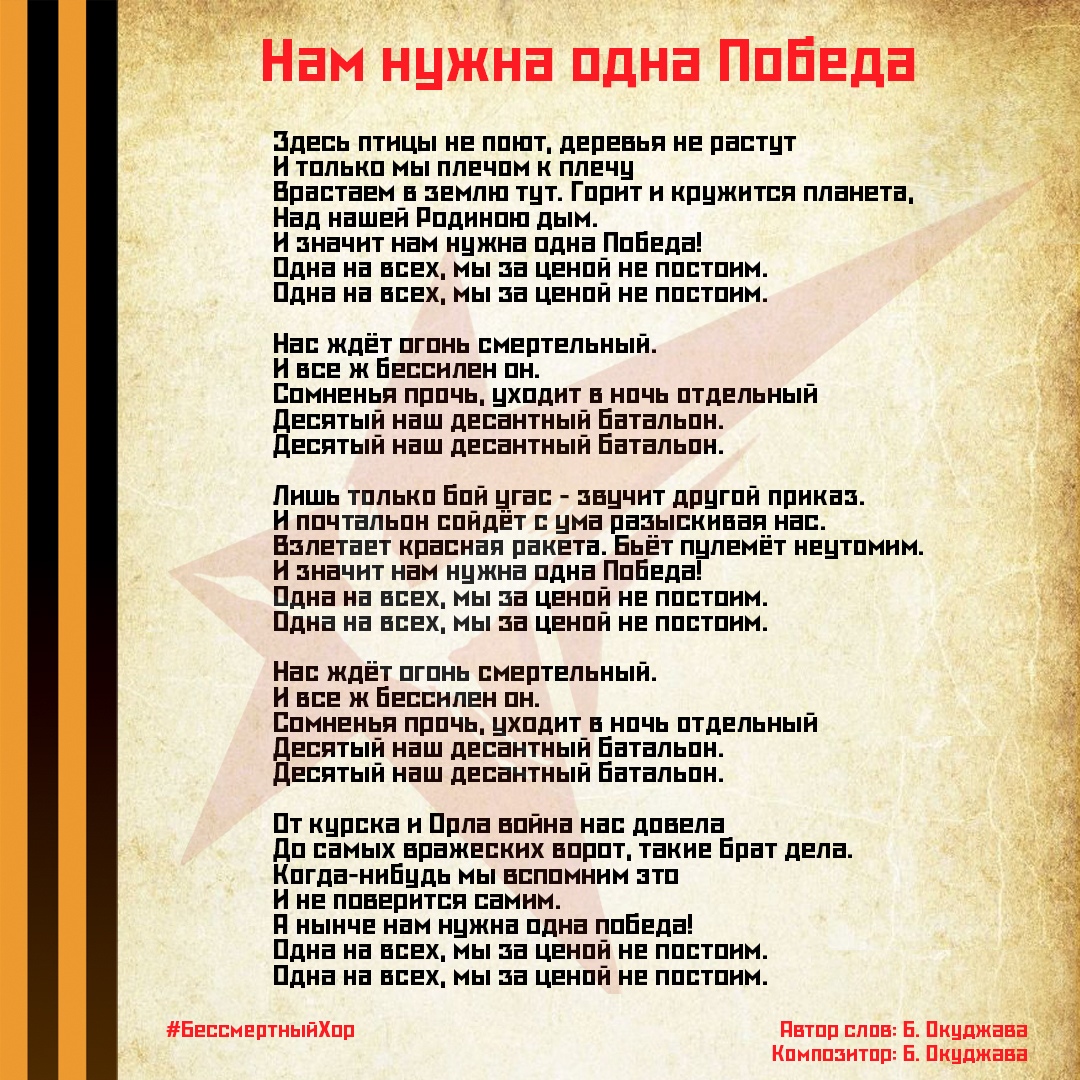

- 43. Нам нужна одна Победа

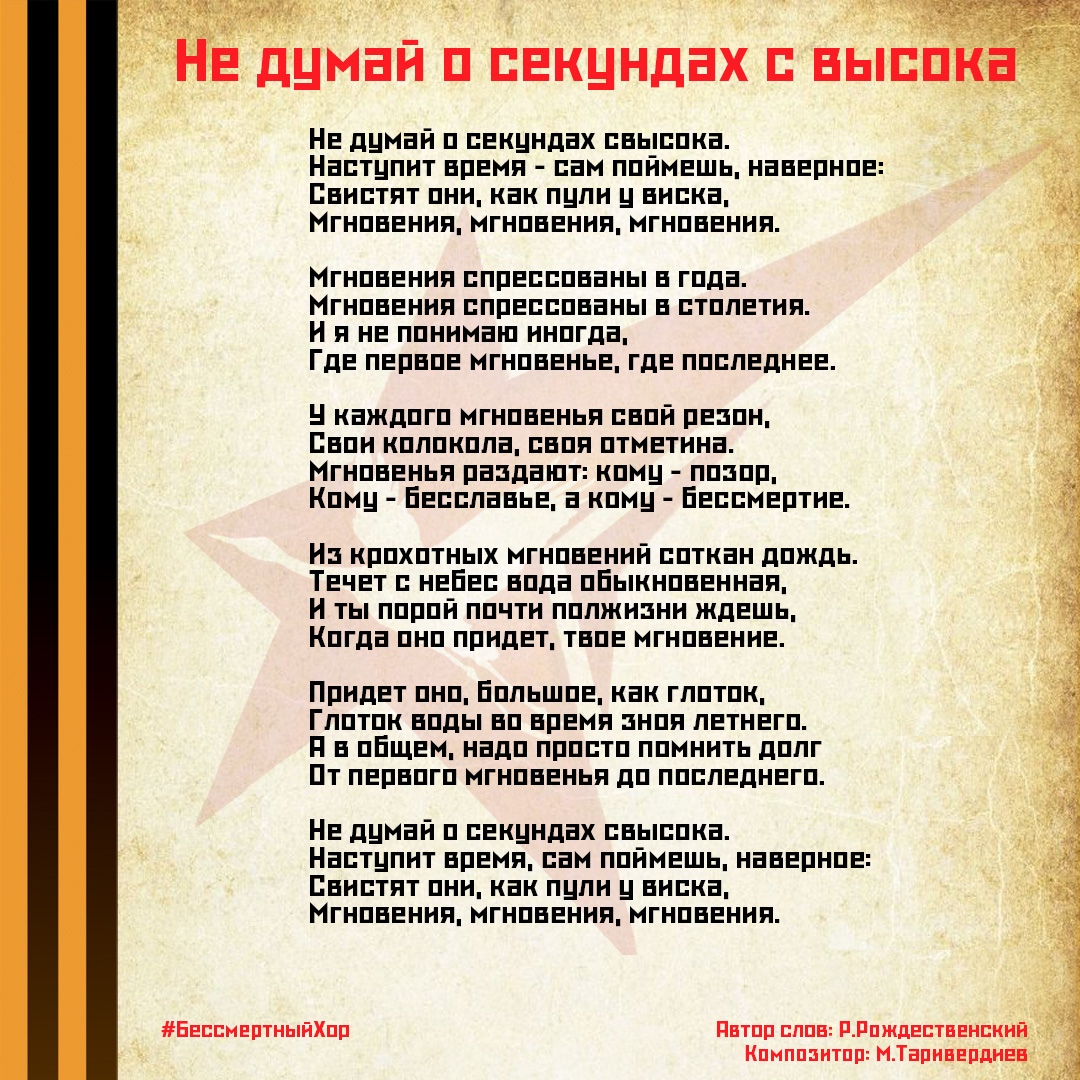

- 44. Не думай о секундах с высока

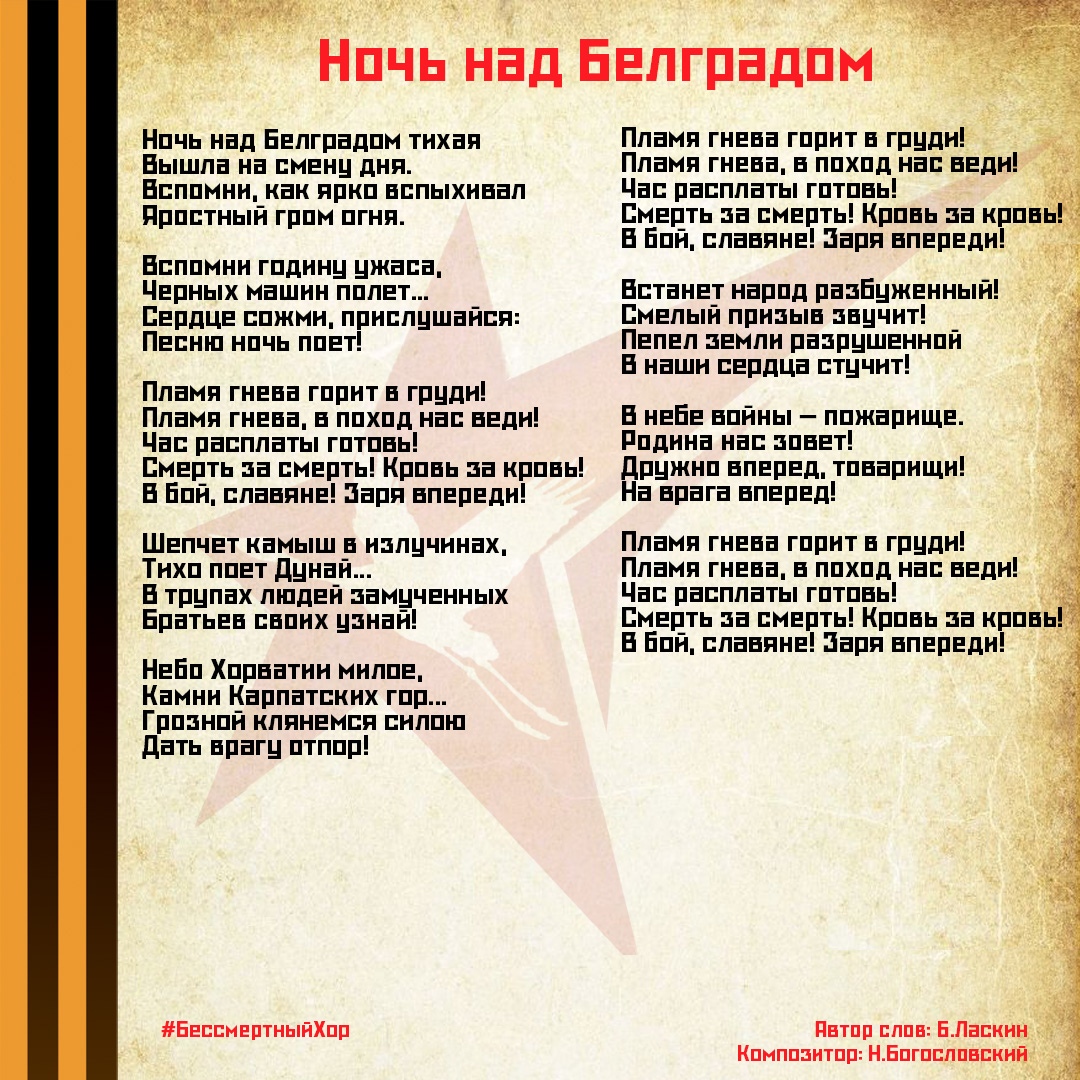

- 45. Ночь над Белградом

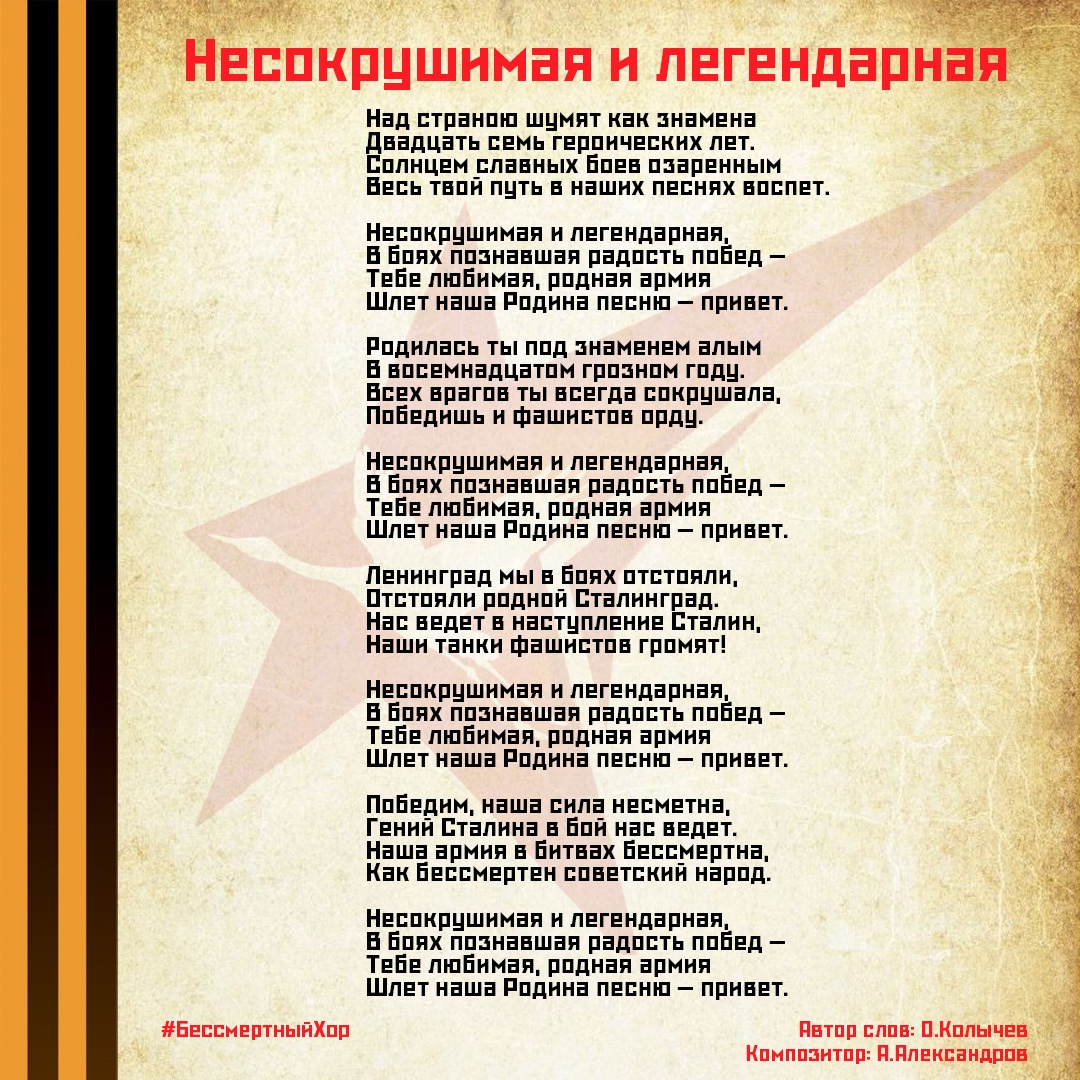

- 46. Несокрушимая и легендарная

- 47. Он вчера не вернулся из боя

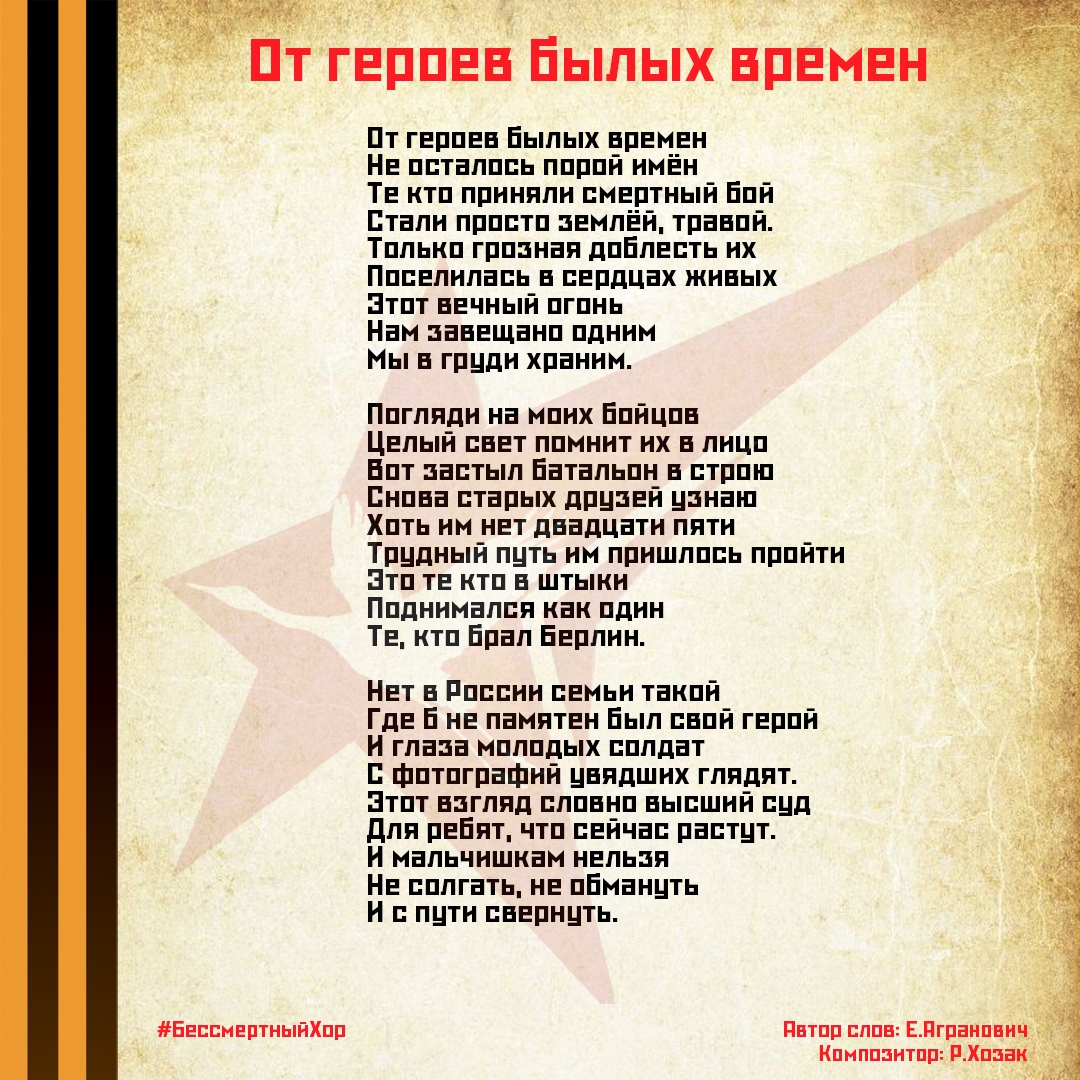

- 48. От героев былых времен

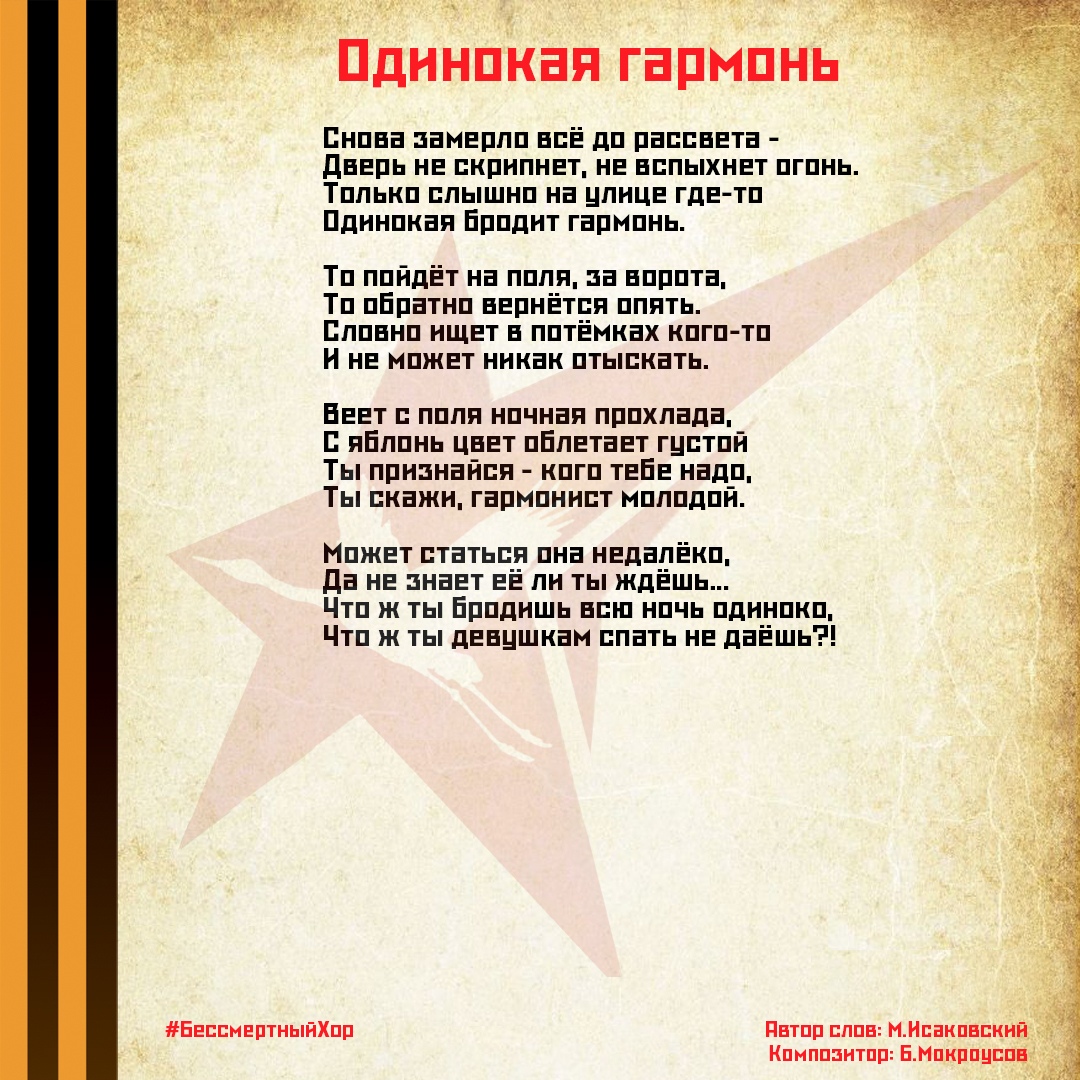

- 49. Одинокая гармонь

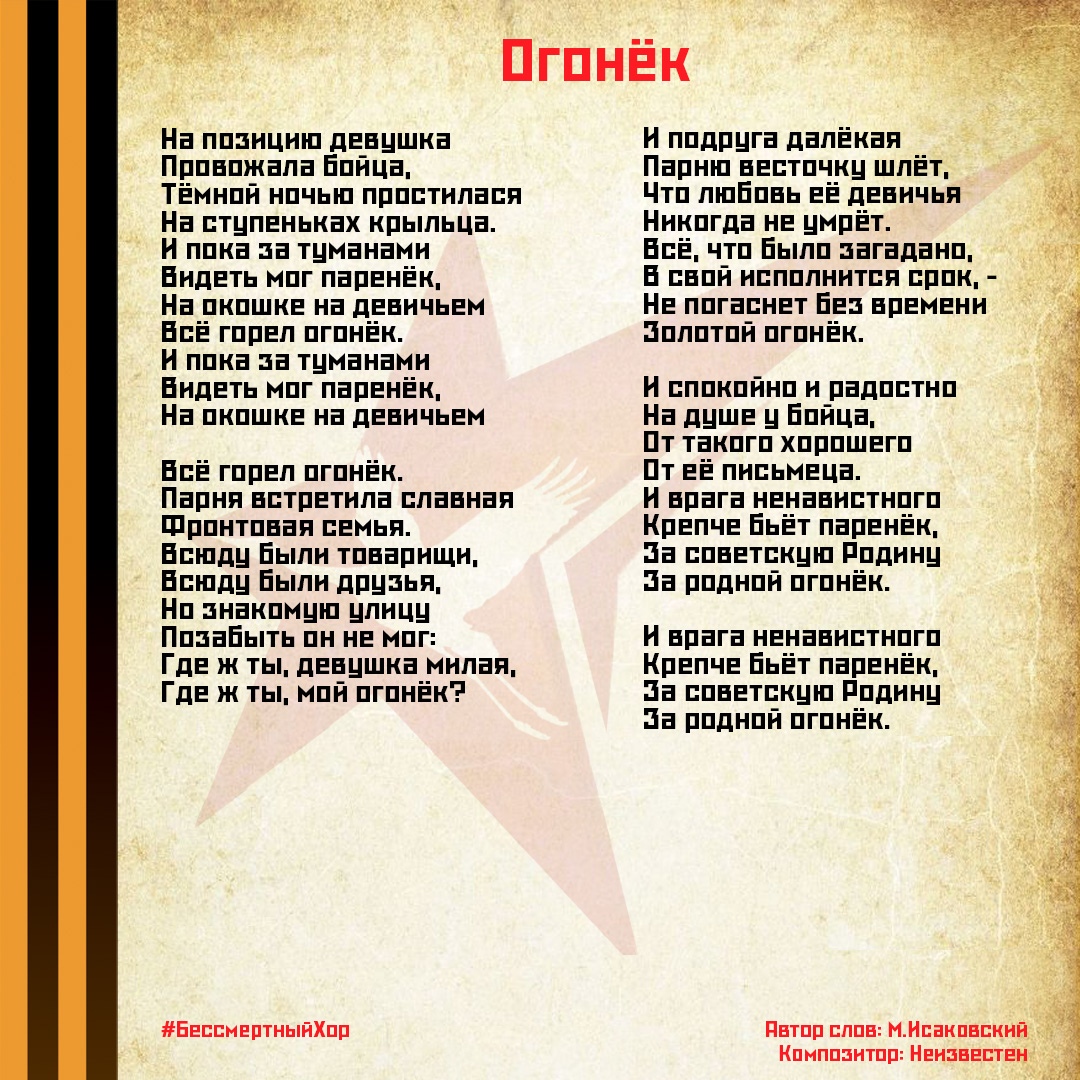

- 50. Огонёк

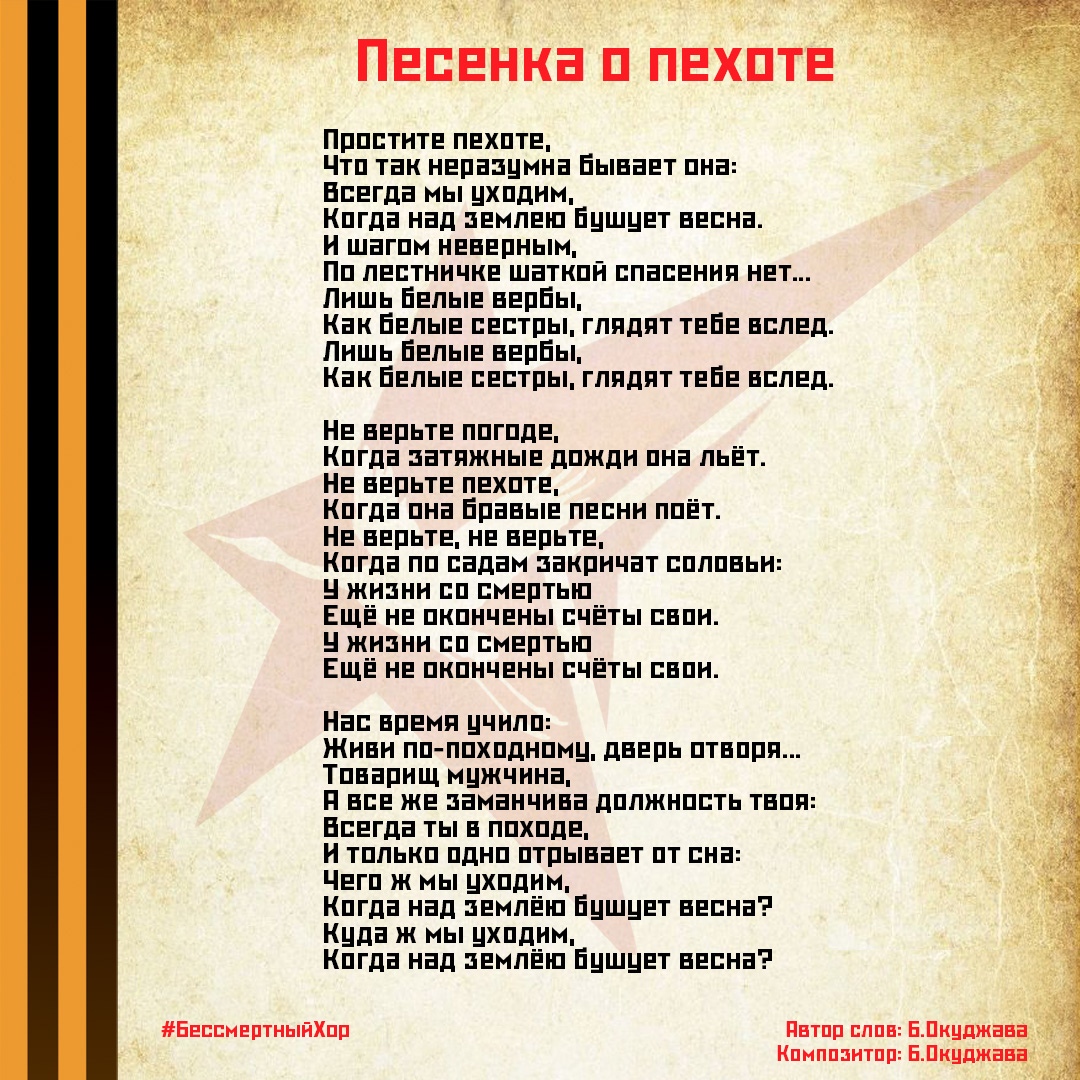

- 51. Песенка о пехоте

- 52. Поклонимся великим тем годам

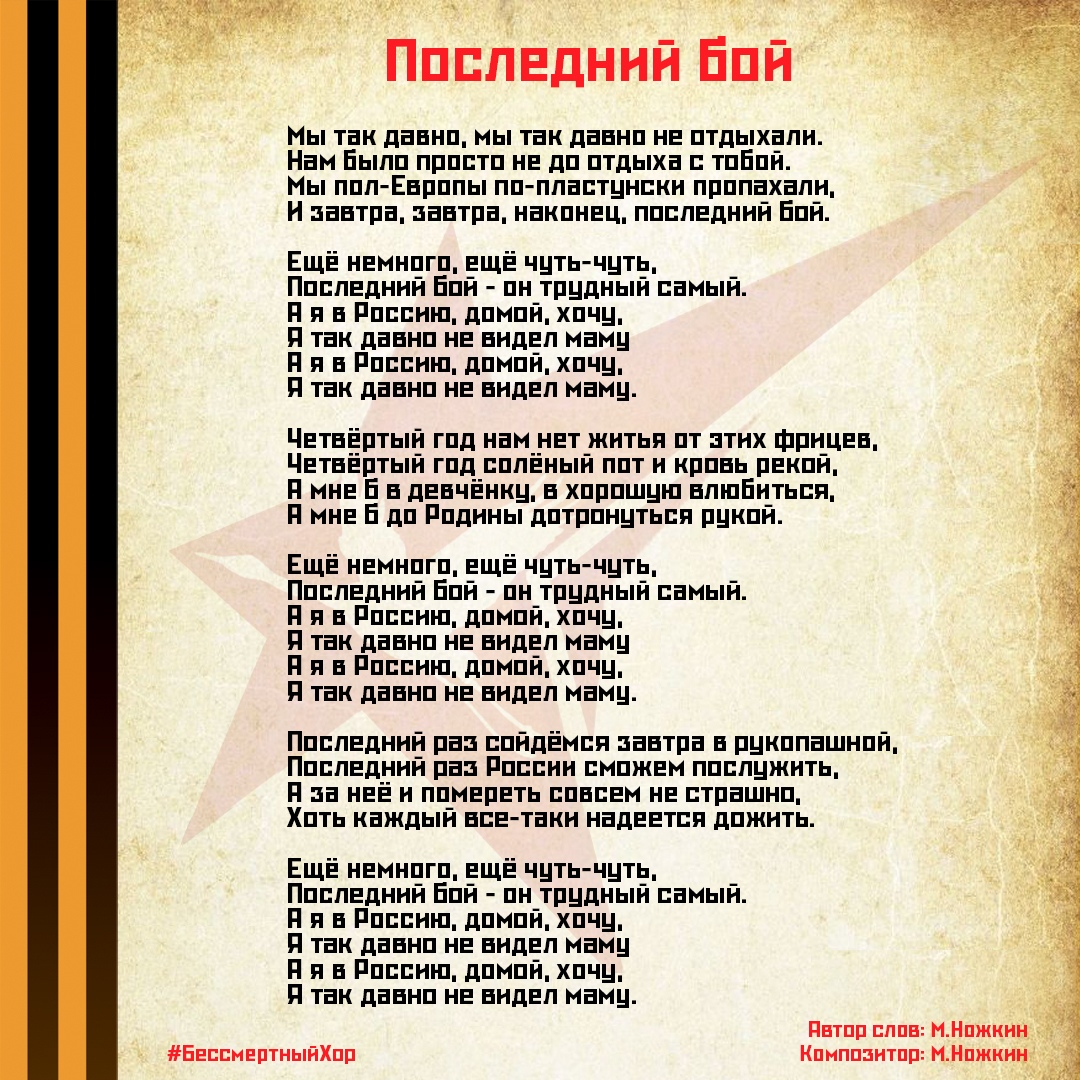

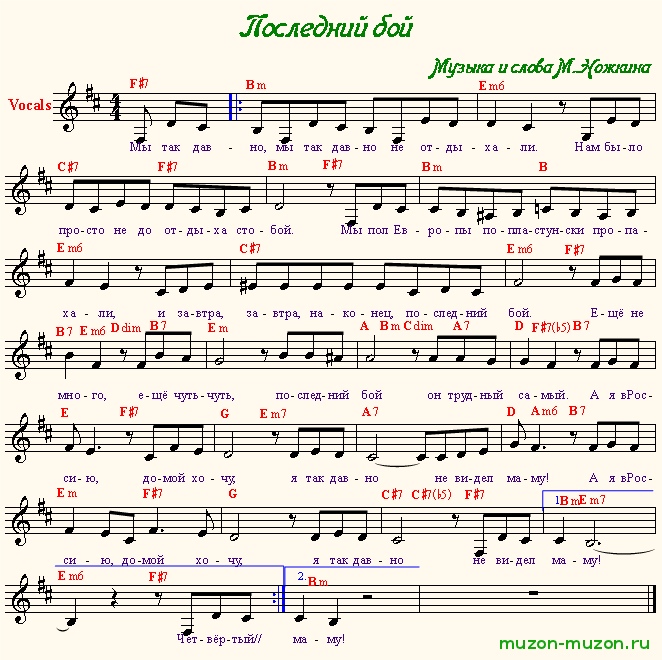

- 53. Последний бой

- 54. Прощание славянки

- 55. Прощайте, скалистые горы

- 56. Путь дорожка фронтовая

- 57. Священная война

- 58. Синий платочек

- 59. Случайный вальс

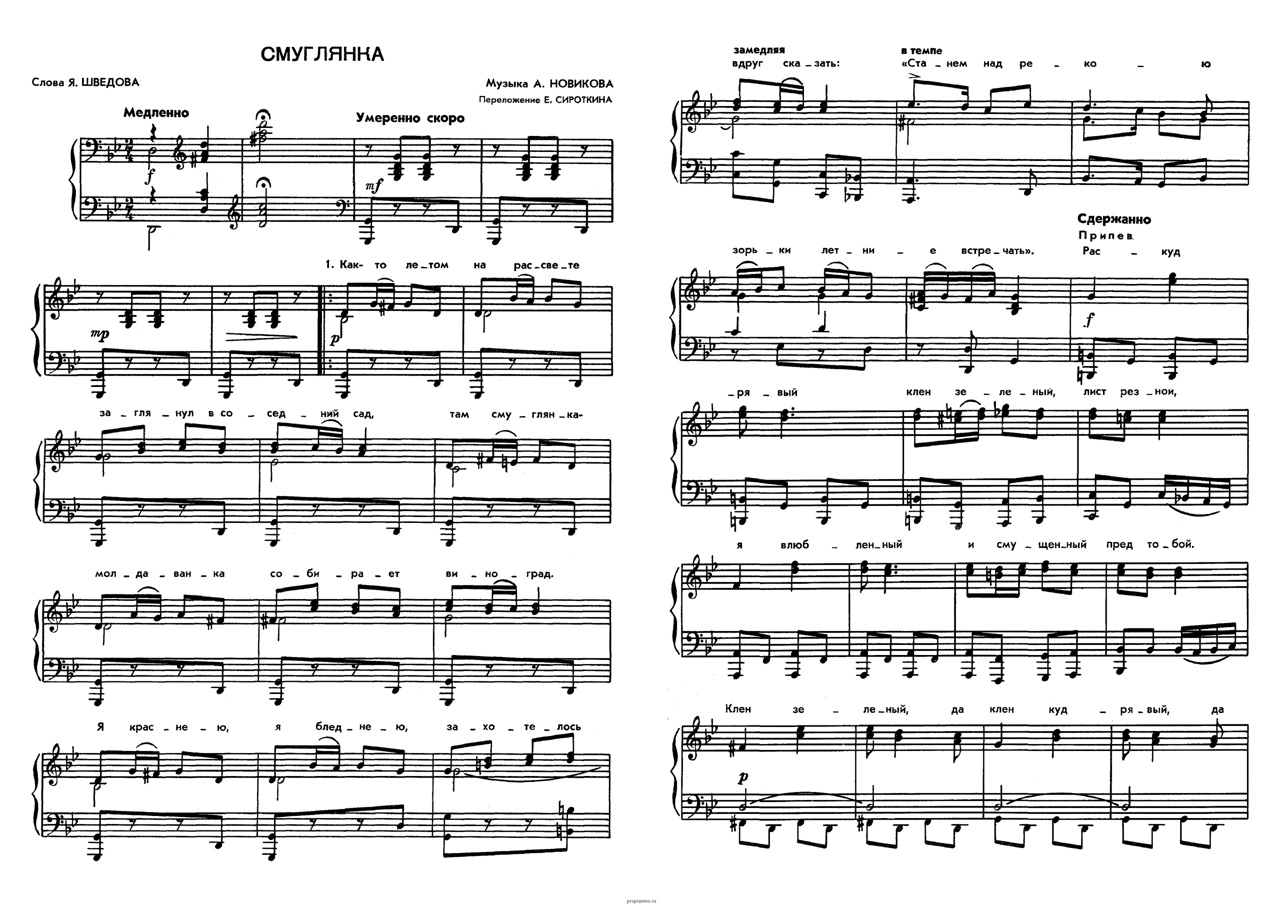

- 60. Смуглянка

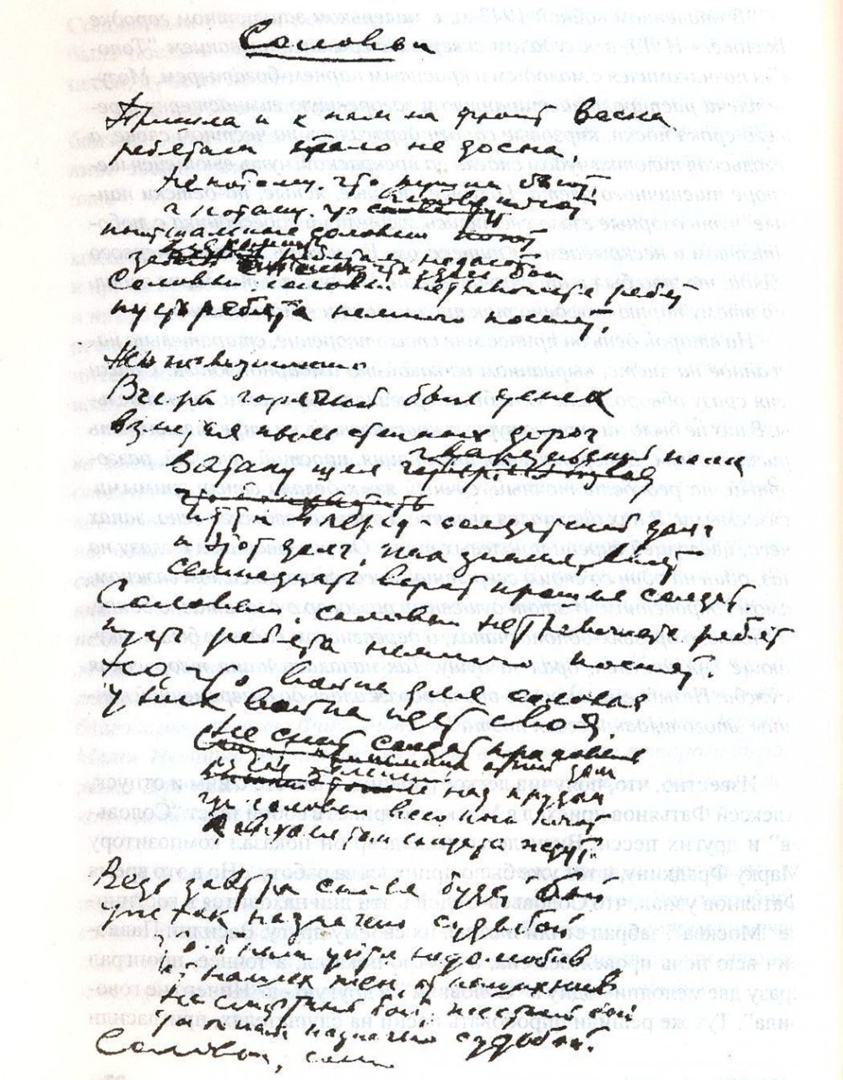

- 61. Соловьи

- 62. Спят курганы тёмные

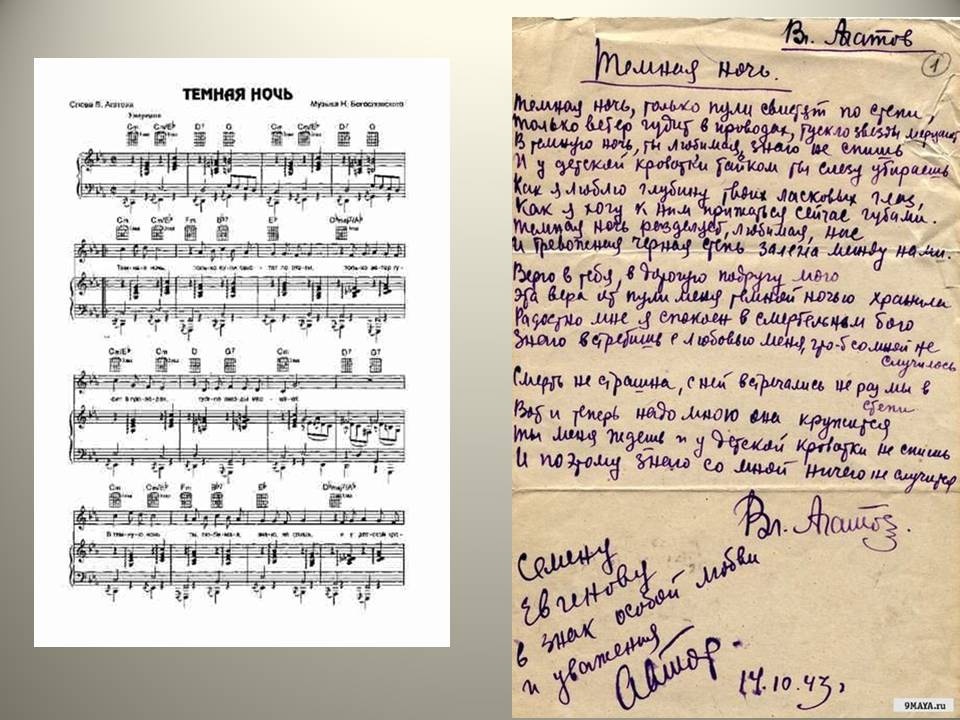

- 63. Темная ночь

- 64. У деревни Крюково

- 65. Эх, дороги...

-

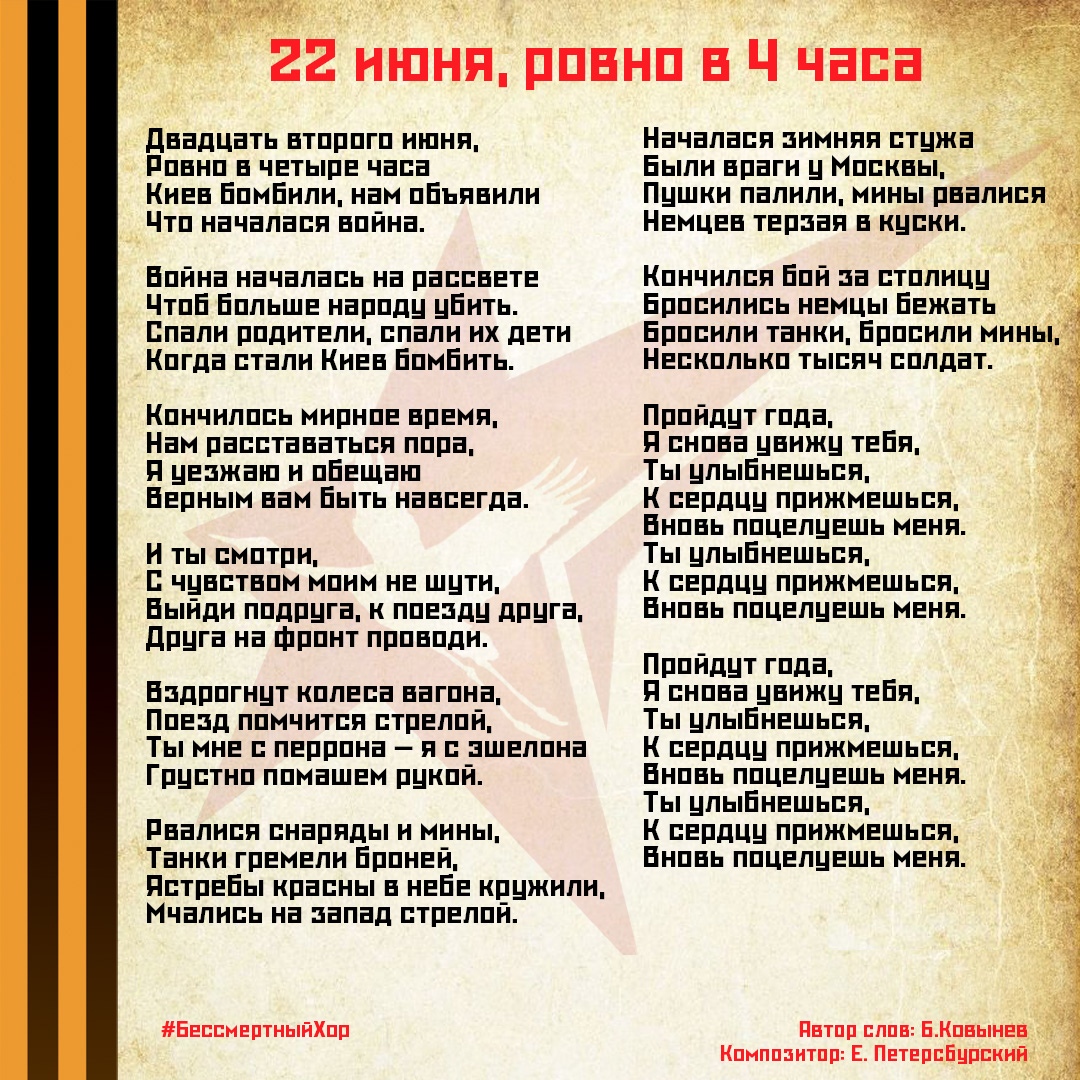

22 июня ровно в 4 часа

Одна из самых ранних военных песен, сложенная непосредственно после нападения гитлеровской Германии и ее союзников на СССР. Несмотря на довольно спокойное и размеренное вступление, она повествует о наиболее драматичных моментах — внезапном объявлении о нападении врага, первых бомбежках, первых эшелонах, уходящих на фронт.

Известно несколько десятков версий слов к песне, ходившей по окопам и военным частям. Самым ранним упоминанием ее считается запись текста в блокноте бойца Н.И.Немичинова под названием «Прощальная» 20 июня 1941 года на Украине. По мере хода войны текст песни «обновлялся» и включал в себя все новые события. Популярными являются два варианта. В одной версии второй куплет начинается словами «кончилось мирное время», говорится о спешной мобилизации и разлуке родных на перроне, откуда отбывают вагоны с солдатами. Вторая версия — более поздняя, в ней второй куплет начинается со слов «война началась на рассвете». В этой версии песни рассказывается о боевых действиях на Украине и под Москвой.

Музыкальный мотив — вальс «Синий платочек» польского композитора Ежи Петербургского, написанный незадолго до начала Великой Отечественной войны. Уроженец Варшавы Петербургский оказался в Советском Союзе после вступления РККА в Польшу в сентябре 1939 года и стал руководить Государственным джаз-оркестром Белорусской ССР. Позже он вступил в «армию Андерса», набранную из поляков, и покинул СССР. Из-за неоднозначного отношения к нему со стороны советских властей долгое время его имя не указывалось в качестве автора музыки. Слова песни считались народными, пока в начале 2000-х искусствовед Юрий Бирюков не сообщил со ссылкой на свидетельства бывшего редактора журнала «Поэзия», что автором слов самой первой — оригинальной — версии «22 июня» был популярный в 1920-х годах поэт Борис Ковынёв.

-

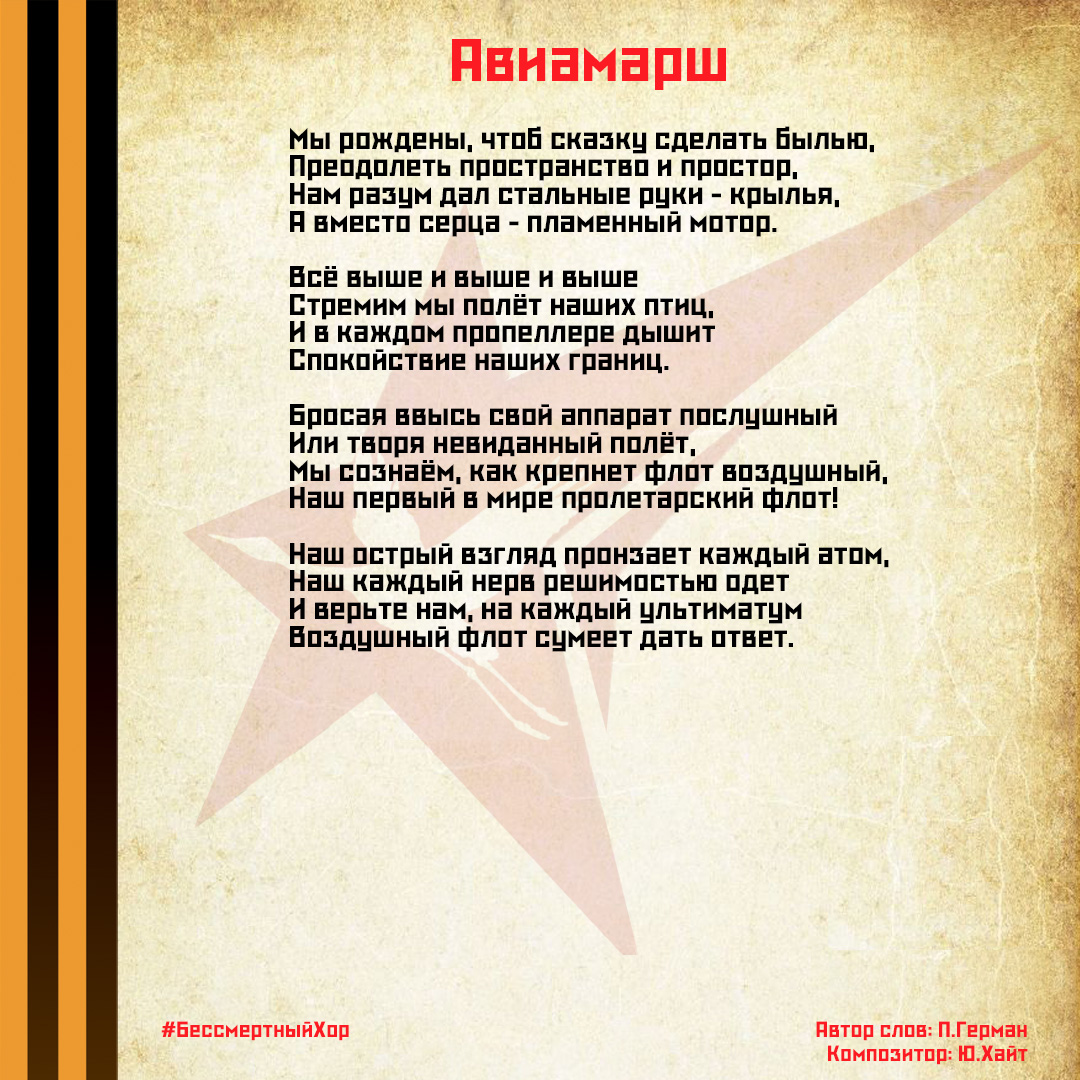

Авиамарш

Марш авиаторов - одно из самых известных и исполняемых произведений. История его создания и использования полна противоречий, разрешить которые долгое время было невозможно по конъюктурно-политическим соображениям. Прежде всего, споры вызывали даты создания марша, называемые от осени 1920 года до 1930-х годов, и авторство музыки, отданное отдельными публикациями Германии. Полемика относительно этой композиции началась в 1983-м с подачи диктора "Би-Би-Си" Севы Новгородцева, заявившего в ходе своего шоу "Рок-Посевы" о краже Советским Союзом мелодии у нацистов. По версии ведущего, официальный гимн "сталинских соколов" является ничем иным, как нацистским маршем Хорста Весселя. Марш штурмовиков СА с аналогичным мотивом действительно существовал. Его название - "Песня юных немецких рабочих" (нам. Berliner Jungarbeiterlied). Это произведение после прихода к власти Гитлера "прописалось" в нацистских песенниках и звучало в "Триумфе Воли" - кинокартине с Лени Рифеншталь в главной роли, удостоенной золотой медали на всемирном кинофестивале в Париже.

Запущенный Новгородцевым слух был активно подхвачен т.н. "либеральной общественностью" в годы горбачевской перестройки. Этот период был известен активными нападками на все советское. В истории вопроса решил разобраться проживавший в США доктор лингвистики из столицы Башкирии Ринат Булгаков. Результатом его исследований стали найденные ноты "Авиамарша", датированные 1923 годом. "Севший в лужу" обличитель признал собственную ошибку с оговоркой, что в тирольском фольклоре существует "похожая мелодия". Предоставить таковую Сева почему-то "постеснялся". По версии Булгакова, мотив советской песни был передан германским коммунистам Коминтерном или советскими "собратьями по идеологии". Полученную "творческую гуманитарную помощь" немецкие последователи Карла Маркса перевели на родной язык стараниями Гельмута Шинкеля, назвав "Маршем юных берлинских рабочих". В 1930-м году песня была записана в Германии на пластинку.

Брожение в рядах тамошнего пролетариата и регулярные переходы рабочих от "красных" к "коричневым" и обратно привело к тому, что Berliner Jungarbeiterlied попал в руки прибывшего в Берлин Йозефа Геббельса, который поспешил "приватизировать мелодию" и отдать распоряжение снабдить ее подходящим текстом. Достоверно имя автора слов немецкой версии неизвестно. По одной из гипотез, это мог быть "баловавшийся" сочинительством Хорст Вессель, бросивший привычное сводничество в пользу нацисткой идеи. Одно из творений штурмфюрера СА после его смерти стало нацистским гимном, упомянутым не к месту незадачливым Севой...

Но правда всегда восторжествует! -

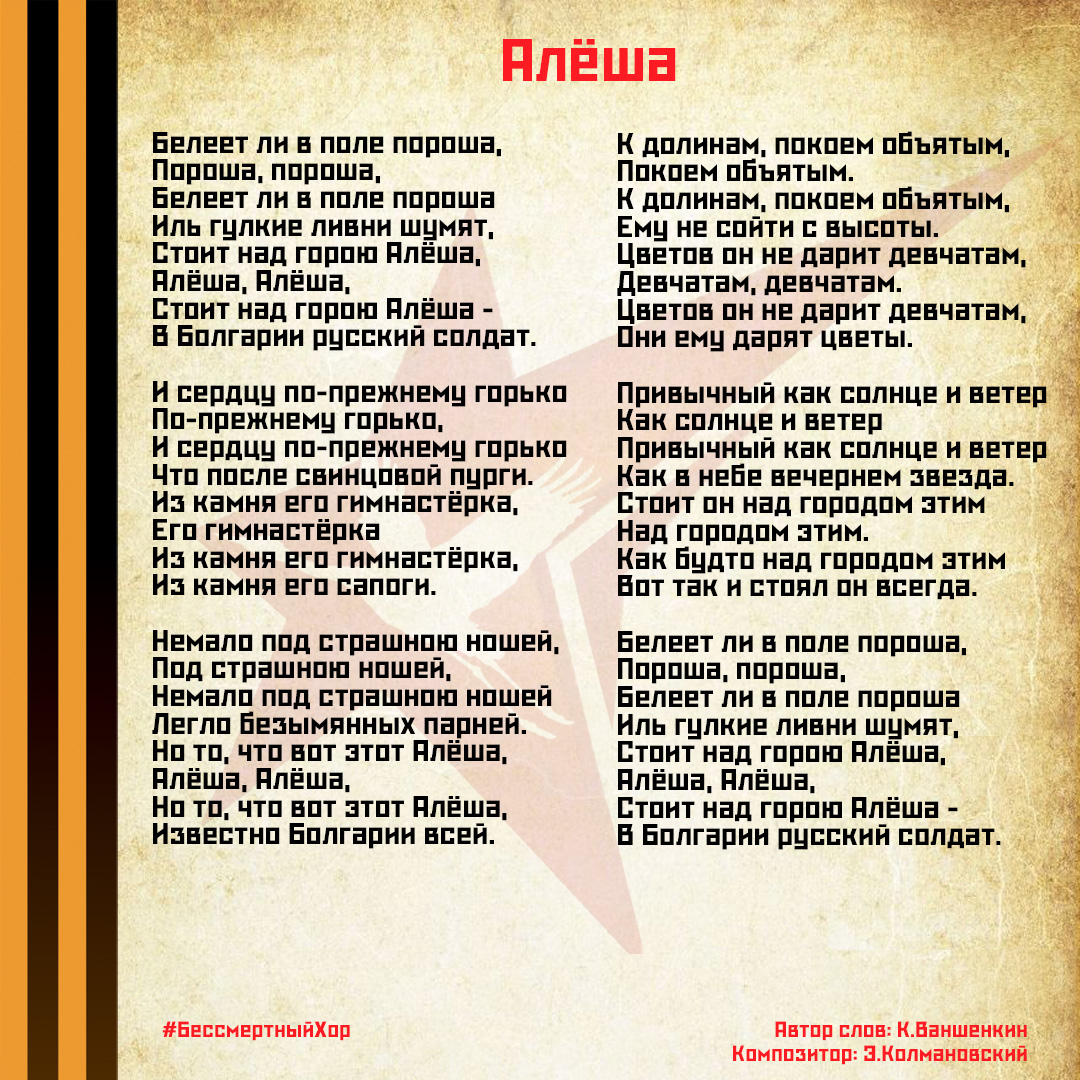

Алёша

Сегодня поём песню "Алёша" в память о наших дедах, положивших свои жизни в борьбе с коричневой чумой за свободный мир!

Спасибо Гелла Майорова за великолепный клип.

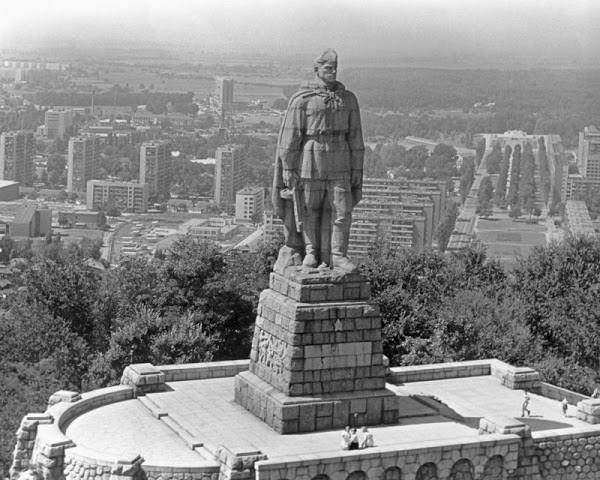

Есть на болгарской земле старинный город Пловдив. За свою более чем тысячелетнюю историю он был свидетелем многих событий. О них могут рассказать его улицы, дома, памятники. Один их них – величественный Холм освободителей. Его венчает 18-ти метровая фигура советского солдата, высеченная из гранита — это символ памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации по время Великой отечественной войны.К постаменту ведут сто широких ступеней. К нему приходят возложить цветы в день свадьбы счастливые молодожены. Место это священно и дорого для каждого болгарина. Открыт он был в 1957 году, в канун 40-летия Великого Октября.

Песня "Алеша" — это раздумье о подвиге советского воина, баллада, в которой гражданственность сочетается с лирической интонацией. Впервые песня «Алеша» была опубликована в 1966 году в журнале «Старшина—сержант» в выпуске, посвященном советско-болгарской дружбе. Тысячи смертей, голод, кровь, стоны и слезы – это лишь малая часть того, что пришлось пережить человечеству из-за всемирного военного конфликта. Как известно, памятники солдатам, которые положили головы ради мира на всей земле, возводятся во всех странах, переживших государственные перевороты и вторжения во время воен. Памятник Алеше – один из таких памятников.

Мы помним то время, хоть и не жили тогда. Не было такой семьи, в уют которой не ворвалась бы война – или дедушку убили под Берлином, или прабабушку увезли в Германию, или дядя погиб от вражеской пули. Каждый человек помнит, и каждому больно вспоминать о том, что пришлось пережить человечеству в те времена. Очевидцам до слез страшно вспоминать происходящее, и единственное, чего они хотят – чтобы такое больше никогда не повторилось.

-

Баксанская

«Военую Баксанскую» сочинили альпинисты в 1943 году на Кавказе. В то время на базе альпинистского лагеря Рот-Фронт был организован учебный пункт для призывников. Альпинисты, призванные на военную службу, обучали молодых бойцов способам передвижения и выживания в горах. На Кавказе шли боевые действия, и альпинисты выполняли приказы по разведке, наблюдению за движением немецких войск. Одним из драматических эпизодов в деятельности военных альпинистов была эвакуация полутора тысяч жителей из зоны боевых действий через перевал Бечо. Перешли через перевал все – здоровые и больные, женщины с маленькими детьми, старики с внуками… Никто не погиб и не травмировался.

На стороне гитлеровцев воевали альпинисты, многие из которых до войны бывали в СССР, совершали восхождения на Кавказе вместе с советскими спортсменами. В августе 1942 года немецкие офицеры, имевшие опыт довоенных восхождений на Эльбрус, установили на двух вершинах этой горы фашистские флаги. Этот факт был широко разрекламирован немецкой пропагандой, было сделано кино, далекое от реальности: якобы немецкие супермены по дороге на вершину побеждают русские полчища, а на вершине позируют с обледеневшими усами и покрытыми инеем бровями (хотя в августе на Эльбрусе не бывает морозов). На самом деле в горах не было классической линии фронта, и у подножия Эльбруса не было боев. Немцы, успев занять несколько стратегических высот, не рисковали развивать наступление на горные районы, контролируемые советскими войсками, но огнем артиллерии простреливали ущелья и не допускали никаких передвижений.

Ключевыми словами в песне были строки «помнишь гранату, и записку в ней». Во время ночевки в Итколе дежурные бойцы не только следили за местностью, но и любовались перевалом, на котором провели немало времени во время разведки, наблюдая за перемещением немецких войск. Там они оставили записку, засунув ее в гранату с вынутым запалом, и пообещали, что кто-то вернется за ней после войны. Эти слова, про гранату, которая лежала на перевале (да и поныне там лежит), стал напевать один из альпинистов – Андрей Грязнов. Ему стали подсказывать новые слова, увлеклись, к процессу сочинения подключилась вся группа, и вскоре песню уже пели хором, испытывая счастливую эйфорию.

А в альпинистских лагерях «Военная Баксанская» стала жить своей жизнью. Потерялись имена авторов, мало кто знал историю ее появления. Вместе с другими «Баксанскими» песнями («Осенняя Баксанская», «Баксанская лирическая», «Барбарисовый куст») она стала одним из атрибутов знаменитого альплагеря, а также многочисленных походных групп.

-

Баллада о матери

«Это было в Грузии. Пожилая грузинка увидела в кадрах военной кинохроники своего сына. Она увидела его молодым, двадцатилетним. Таким, каким она провожала его на фронт. Он пропал без вести. И уже много лет она все еще надеется увидеть сына. Я услышал об этом и так был потрясен, что весь день не мог успокоиться. И долго этот рассказ сохранялся в памяти, пока однажды я не написал стихотворение, которое называется «Баллада о матери». А через некоторое время в редакцию журнала «Юность» пришел молодой человек и представился, что его зовут Евгений Мартынов. Он тогда только что окончил консерваторию. И показал мне песню на эти слова. Так родилась песня «Баллада о матери...».

Вспоминает Евгений Мартынов:

- Ещё в училище Борис Петрович Ландарь, мой первый преподаватель, советовал мне серьёзно заняться композицией и буквально заставил меня написать несколько инструментальных пьес. Он-то и привил мне вкус к сочинительству. Вскоре я написал свою первую песню "Берёзка" на слова С.Есенина... Следующей попыткой была песня "Баллада о матери". Через месяц песня была готова. И когда я проиграл её музыкантам в Донецке, то они в один голос посоветовали показать песню музыкальной редакции Центрального телевидения. Вскоре она прозвучала в исполнении Людмилы Артёменко в телевизионной передаче "Алло, мы ищем таланты!" Однако поставила песню "на ноги" София Ротару.После визита на Центральное телевидение я решил показать песню "Баллада о матери" автору стихов. Приехал в редакцию журнала "Юность", где Андрей Дмитриевич работает заместителем главного редактора. Зашёл к нему в кабинет и сказал: "Хочу показать песню на ваши стихи". Должен сказать, что Андрей Дмитриевич не проявил особого восторга. Оказалось, что ему уже дважды показывали музыку на эти стихи, и всё было неудачно. А тут я ещё явился в горячую пору: номер сдавали.

Вечером дома у Дементьева я проиграл ему "Балладу" и спел. Ему понравилось. Вот так состоялось наше знакомство, которое вылилось в большую творческую дружбу...

Мартынов воспевает в песне именно это – живое чувство к живой фигуре конкретного живого Алёши. Из конкретного села. Сына конкретной матери. Не из мрамора, а своего сверстника, которому вот такая досталась доля. Это живое чувство к человеку военного подвига, как чувство постоянное, чувство и трагически горькое, и тяжкое, и возвышенное, а стало быть и возвышающее, и всё-таки застенчивое, не показное, не громогласное, есть самое глубокое и лучшее, что живёт в песне, а быть может, и вообще в творчестве Мартынова. -

Баллада о солдате

Эта песня впервые прозвучала в кинофильме “В трудный час”, посвященном трагическим дням 1941 года. В фильме, сценарий которого написан известным кинодраматургом

Е. Габриловичем, рассказывается о судьбах простых советских людей, героически оборонявших Москву. Музыку к фильму писал композитор В. П. Соловьев-Седой. Им же вместе с поэтом М. Л. Матусовским написана и песня, мелодия которой звучит уже в увертюре к картине, а затем проходит по всему фильму, пока, наконец, не обретает слова в финале, чтобы прозвучать гимном солдатскому подвигу.Авторы назвали песню «Баллада о солдате». Однако, как неоднократно подчеркивал сам Василий Павлович, песня эта — совсем не баллада. Когда он ознакомился со сценарием и просмотрел уже отснятый материал, то понял, что музыка к фильму требует песни эпического склада. Ему хотелось, чтобы в ней как бы прозвучали мерные шаги солдата — шаги истории: испокон веков, когда было необходимо. вставали на защиту родимой земли ее бесстрашные воины — и солдат Суворова, и солдат Кутузова, и чапаевец, и рядовой Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота, и Алеша Скворцов из вышедшего на экраны страны двумя годами раньше фильма Григория Чухрая, название которого вовсе не случайно совпадает с названием песни. Она писалась под впечатлением и этой всемирно известной картины.

Редкий случай в практике Соловьева-Седого: композитор, любивший насыщать фильмы песнями, здесь оставил «Балладу» единственной.

В своей книге «Пути-дороги» В. П. Соловьев-Седой вспоминал, как создавалась эта песня: «Поначалу я сам сделал пресловутую песенную «рыбу», то есть накропал слова, а затем сочинил мелодию. Показал все Матусовскому. И он в один день сочинил прекрасный текст».«Это — первая и единственная моя с Соловьевым-Седым песня, написанная на готовую музыку, — прокомментировал воспоминания своего друга и соавтора по многим замечательным, всенародно известным песням Михаил Львович Матусовский. — Я страшно не люблю и боюсь подтекстовок. А тут не устоял — такое впечатление произвела на меня музыка будущей песни, выразительная, взволновавшая меня до глубины души. Каждая музыкальная фраза уже сама по себе подсказывала, заставляла находить соответствующий ей глагол: шел, пел, бил. Это музыка продиктовала форму. И когда я «поймал» именно такое, адекватное ей решение, нам обоим стало понятно, что песня состоялась…»

-

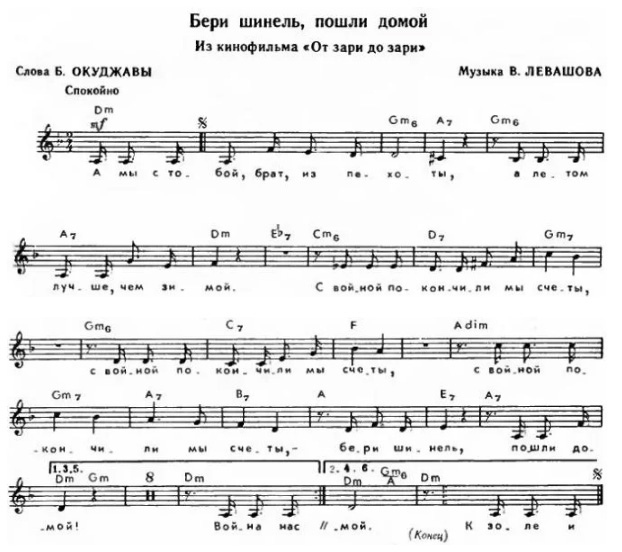

Бери шинель, пошли домой

Великая Отечественная война. В этот суровый период в истории нашего отечества советский народ совершил величайший подвиг и достойно выдержал, выпавшие на его долю тяжёлые жизненные испытания. В те нелёгкие годы все горести и невзгоды людям помогали преодолевать призывавшие к подвигу и согревавшие душу песни, которые спустя многие годы, воспринимаются, как особо ценная летопись военного времени. Да, минули многие десятилетия, но потомков продолжает переполнять чувство гордости за героические поступки предков – фронтовиков, и поэтому они тоже слагают песни, посвящённые тем трагическим годам, среди которых особой популярностью пользуется композиция на стихи Булата Окуджавы «Бери шинель, пошли домой».

Хотя песня эта была написана через 30 лет после Великой победы, многие ветераны-фронтовики считают, что она точнее прочих передаёт те чувства и ощущения, которые испытывали солдаты в Победном мае 1945 года. У многих эта песня связана с фильмом Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты…», где она звучит в самом конце. Однако Левашов и Окуджава писали её на заказ для другого фильма – «От зари до зари», вышедшего на экраны в 1975 году. В течение двух лет песня, прозвучавшая сразу в двух фильмах, стала одной из самых популярных песен, посвящённых военной тематике.

Эта наполненная патриотизмом и пропитанная порохом всенародно признанная композиция очень точно передаёт настроение светлой радости, но в то же время и грусти, которые испытывали победители в мае 45-го года. Помимо этого она отражает нестерпимую душевную боль и сопричастность последующих поколений к тем суровым годам. Поэтический текст композиции, заключённый в шесть куплетов, повествует о долгожданном окончании войны, о тех, кто выжил в этой страшной бойне и тех, кто ушёл навсегда, о матерях, четыре года ждущих своих сыновей и о вдовах, получивших похоронки на своих мужей.

Песня «Бери шинель, пошли домой» - это горестное обращение солдата - пехотинца к своему погибшему товарищу. В этом безответном диалоге поэт Булат Окуджава использует очень понятные слова, однако для большего эмоционального воздействия постоянно использует повторы: в тексте каждая третья строфа повторяется по три раза. Здесь преобладают простые предложения, в которых нет второстепенных членов, но много обращений и парных однородных членов, при этом стоит отметить, что музыка композиции органично связана с её текстовым содержанием и соответственно с рифмой.

-

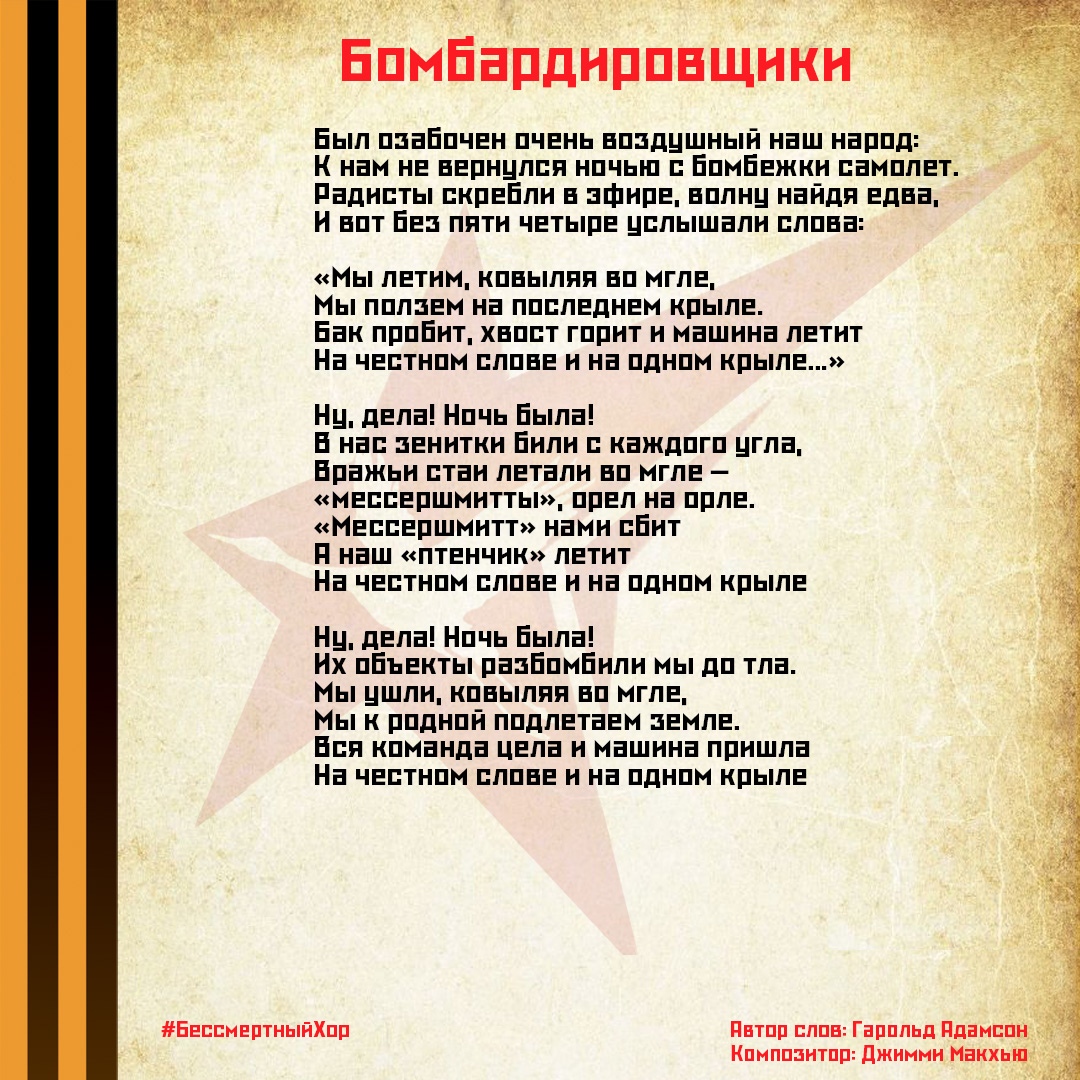

Бомбардировщики

«Бомбардировщики» — песня американских летчиков Второй мировой войны. В 1940-е годы она была необычайно популярна в Советском Союзе в исполнении Леонида Утесова и его дочери Эдит. Согласно распространённой версии сюжет основан на событиях 26 февраля 1943 года, когда бомбардировщик B-17 «Летающая крепость», пилотируемый Хью Г. Ашкрафтом-младшим из Шарлотт, был сильно повреждён и возвращался на базу в Англии. Самолёт, названный своим экипажем «Южный Комфорт» (англ. The Southern Comfort), был сильно повреждён зенитным огнём, получил повреждения руля управления и носа, двигатель № 3 получил пробоину маслопровода и горел.

Когда они подлетели к берегам Британии, Ашкрафт сказал команде по радио: «Те, кто хочет, пожалуйста, молитесь» (англ. Those who want to, please pray). Чудом Ашкрафт довёл «Южный Комфорт» до аэродрома и благополучно приземлился. Новость об успешном спасении пилота и экипаже, который «помолился» своему самолёту, стала известна в его родном штате Северная Каролина и в других местах. Слова песни написаны Харольдом Адамсоном, а музыка — Джимми Макхью. Запись опубликована в 1943 году Robbins Music Corp. Песня была записана Song Spinners для Decca Records, и 2 июля 1943 года она поднялась на 1 место в чарте Billboard pop hit. Эта песня была единственной на военную тематику, вошедшей в 20 наиболее известных песен 1943 года в США. Свои варианты песни в США также записали Фрэнк Синатра, комедийный актёр Эдди Кантор, группа «The Four Vagabonds», а в Англии — Вера Линн и Анна Шелтон.

С авиабазы в Полтаве, где советские летчики и техники принимали американские бомбардировщики, песня быстро разошлась по всем частям ВВС Красной Армии, а потом и по фронтам Великой Отечественной. Успеху песни «Бомбардировщики» способствовала не только мелодия Джимми Макхью, но и чудесная аранжировка для оркестра Леонида Утесова Аркадием Островским. Особую роль сыграло мастерство исполнителей Эдит и Леонид Утесовы в сопровождении Государственного джаз-оркестра РСФСР и замечательный русский текст. Его авторам С. Болотину и Т. Сикорской пришлось переписывать текс несколько раз. И песня получилась прекрасной.

-

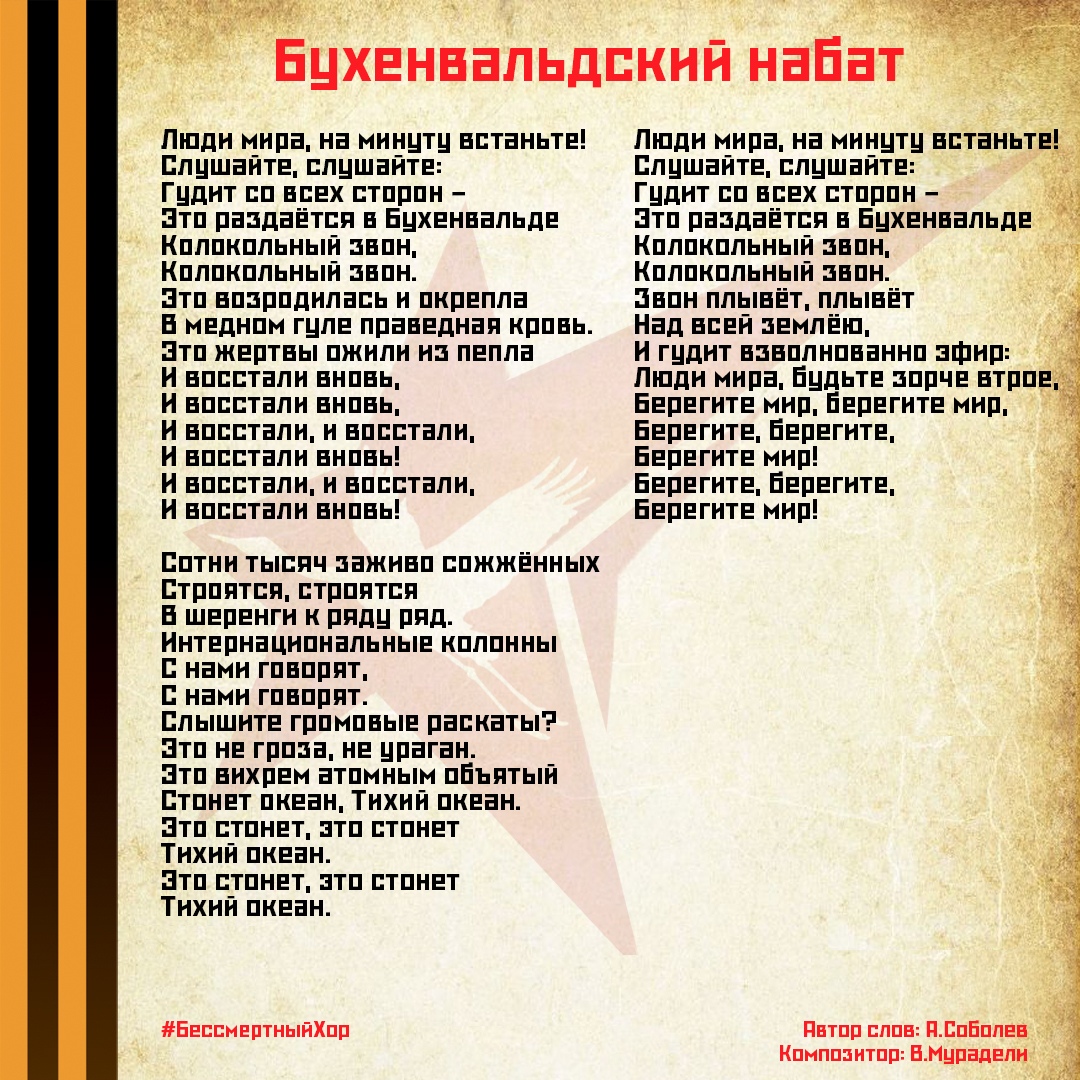

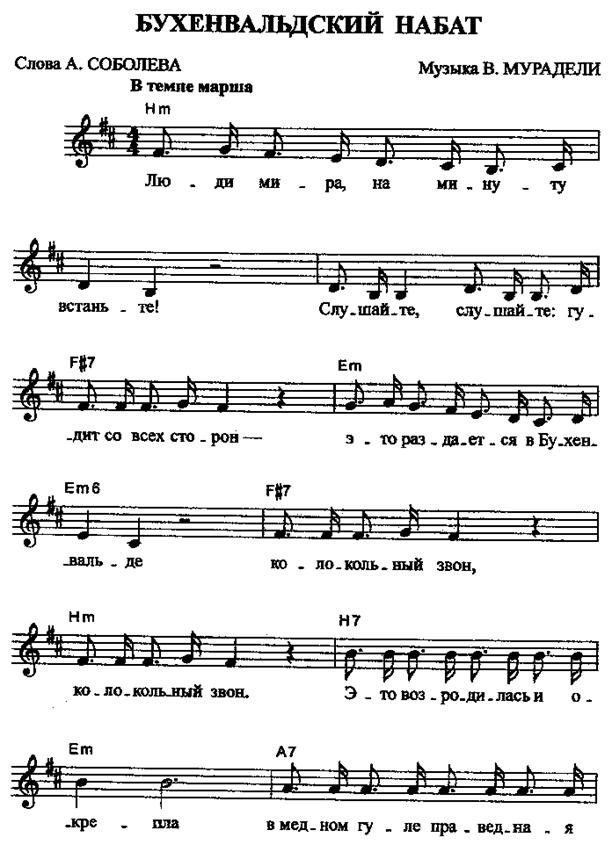

Бухенвальдский набат

Эта песня была написана поэтом Александром Соболевым, участником войны, евреем по национальности. Хотя песня конкретно касается концентрационного лагеря в Бухенвальде (Германия), но она звучит как напоминание о преступлениях фашизма, о безвинных жертвах, память о которых священна. Сейчас это выглядит невероятным, однако в течение почти четырех десятилетий после написания стихотворения "Бухенвальдский набат" имя его автора оставалось неизвестным широкой публике. Ситуация изменилась стараниями Марии Катысь, опубликовавшей в "Огоньке" статью об Александре Соболеве (наст. имя Исаак) и написанном им в 1958 году стихотворении.

Летом 1958-го Соболев с супругой Татьяной отдыхал в подмосковном городке Озеры. Тот год ознаменовался открытием в Германии мемориального комплекса «Бухенвальд». Сообщение по радио об установке на территории лагеря смерти башни с символическим колоколом для увековечения жертв нацизма стало толчком к написанию легендарного стихотворения. Через 2 часа после прослушивания радиопередачи поэт продекламировал жене первые строки:

Люди мира, на минуту встаньте!

Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –

Это раздается в Бухенвальде

Колокольный звон, колокольный звон.Соболев отнес эти стихи в «Правду». По наивности он полагал, что в центральной партийной газете к ним отнесутся с заинтересованностью, особенно если учесть, что война окончилась не так давно, что автор -фронтовик, инвалид войны второй группы. Однако в «Правде» были другие критерии. Газета партийная, а автор стихов - беспартийный, к тому же еврей. Стихи не просто вернули безо всяких объяснений, они были все перечеркнуты. Тогда Соболев понес их в «Труд». В «Труде» они понравились, и в сентябре 1958 года «Бухенвальдский набат» был напечатан. И автор послал его композитору Вано Мурадели. С только что написанной песней Мурадели пошел на радио. Но... там песня была встречена холодно, если не сказать хуже. Художественный совет Всесоюзного радио «мягко упрекнул» уважаемого Вано Ильича за нетребовательность к тексту, а один очень известный в то время поэт-песенник сказал: «Это же не стихи, а мракобесие...»

Но, видимо, предначертанную свыше счастливую судьбу песни было не дано перечеркнуть никаким чиновникам. Как раз в то время шла подготовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Вене. В ЦК ВЛКСМ, куда Соболев пришел с «Бухенвальдским набатом», его оценили как подходящий по тематике и «спустили» песню «к исполнению» в художественную самодеятельность. В Вене она была впервые исполнена хором студентов Уральского университета и буквально покорила всех. Это был триумф. Её тут же перевели практически на все языки, и участники фестиваля разнесли ее по миру.Однако на родине, в СССР, песня стала известна позднее, когда вернулась в документальном фильме «Весенний ветер над Веной». Теперь уже и здесь остановить её распространение было невозможно. Её взял в свой репертуар Ансамбль песни и пляски Советской Армии под управлением Б.А. Александрова.

-

В землянке

Много их - песен о той Великой войне. Написанных до нее, но прижившихся в кругу бойцов, написанных в перерывах между боями, ставших походными и зовущими скорей вернуться домой с победой, написанных после войны, близких, понятных, принятых пережившими ее. Военная песня «В землянке» – это одно из самых трогательных и мелодичных музыкальных произведений времён Великой Отечественной. Стихотворение «Бьётся в тесной печурке огонь» берёт за душу своей искренностью, ведь автор не понаслышке знал об опасностях фронтовой жизни и тоске по семье. Алексей Сурков написал его сразу же после того, как чудом вырвался из окружения и едва не погиб, а предназначались эти душещипательные строки жене поэта, с которой его разлучила война.

Исследователи творчества поэта точно называют день, когда проходил тот памятный бой на подступах к Москве, — 27 ноября 1941 года, и ту часть, в которой оказался и принял бой корреспондент газеты «Красноармейская правда» Западного фронта, батальонный комиссар Алексей Сурков, – 258-й полк 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Это его оборонительные позиции были внезапно атакованы 10-й танковой дивизией гитлеровцев. Бой был тяжелым. «Враг рвался на восток через Кашино и Дарну по дороге, параллельной Волоколамскому шоссе, — свидетельствует один из героев Московской битвы, бывший командир 9-й гвардейской, дважды Герой Советского Союза, генерал армии А. П. Белобородов, — фашистские танки прорвались на дорогу и отрезали штаб полка, расположившийся в деревне Кашино, от батальонов. Надо было прорываться из окружения. Всем штабным работникам пришлось взяться за оружие и гранаты. Стал бойцом и поэт. Смелый, решительный, он рвался в самое пекло боя. Старый (для Алексея Суркова это была четвертая война, он был непризывного возраста, но остаться дома не смог), храбрый солдат выдержал боевое испытание с честью, вместе со штабом полка вырвался из вражеского окружения и попал… на минное поле. Это было действительно "до смерти четыре шага", даже меньше… После всех передряг, промерзший, усталый, в шинели, посеченной осколками, Сурков всю оставшуюся ночь просидел над своим блокнотом в землянке, у солдатской железной печурки. Может быть, тогда и родилась знаменитая его «Землянка» – песня, которая вошла в народную память как неотъемлемый спутник Великой Отечественной войны…»

Далее началось триумфальное шествие «Землянки» по фронтам Великой Отечественной. Народ искренне полюбил её за трогательные слова и красивую музыку. Впрочем, нашлись и критики, усмотревшие в словах песни «Бьётся в тесной печурке огонь» упаднические настроения. Они требовали от автора переписать строчку «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага». Когда Сурков отказался, на трансляцию композиции по радио наложили запрет, но позже его сняли после возмущённых писем с фронта. Тем не менее, кто-то успел внести требуемые изменения в текст, что также вызвало негодование у слушателей.

-

В лесу прифронтовом

С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году группа деятелей советской культуры была отправлена в эвакуацию в Татарскую ССР. Среди них был и поэт Михаил Исаковский. У поэта катастрофически садилось зрение, и его не взяли на фронт. Исаковский очень переживал, что не может наравне со всеми защищать Родину и старался своим искусством хоть как-то помочь в борьбе с ненавистным врагом. Но именно в годы эвакуации на берегах реки Камы поэт создал самые известные свои творения. В газете «Красная Татария» в 1942 году поэт публикует свое стихотворение под названием «В прифронтовом лесу», которое он посвятил своей супруге Лидии. Сам поэт рассказывал о том, как он в тоске по родным местам вспоминал северную осень, золотой русский лес, звенящую тишину, которую никто не может нарушить. И представлял себе солдат, уставших от войны и отвыкших от тишины.

А в это время в Сталинграде шло кровавое сражение, которое переломило ход войны. Людям нужны были песни, которые поддержали бы их в тяжелую годину. И не только боевые марши, а лирические душевные произведения.Поэт решил отправить свое творение композитору Матвею Блантеру, с которым они давно уже дружно работали и вместе создавали «Катюшу». И вот по истечении нескольких месяцев, Исаковский слышит свои строки, положенные на музыку, из радиорепродуктора. Самым первым песню «В лесу прифронтовом» исполнил на радио солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс.

В стихотворении Исаковского упоминается вальс «Осенний сон», который был популярен в самом начале 20 века. Автором этого произведения был «английский король вальсов» Арчибальд Джойс. Очевидно, интонации вальса «Осенний сон» и вдохновили Блантера на написание музыки к стихотворению «В прифронтовом лесу».

Композитор утверждал, что никогда не смог бы написать таких блестящих музыкальных произведений без талантливого литературного материала. И действительно, Блантер очень тонко чувствовал поэзию. Ведь «Катюшу» он создал после того, как другой известный музыкант отказался от стихов Исаковского. Удивительно лиричные, поистине народные строки трогали души людей и сделали его произведения узнаваемыми во всех странах мира. Стихи Исаковского всегда несли в себе дух советских воинов – победителей и веру в Великую Победу.

-

Вечер на рейде

Песня «Вечер на рейде» родилась в Ленинграде, который уже в первые месяцы войны стал прифронтовым городом. Об истории создания этой песни существуют воспоминания самого композитора Василия Соловьева-Седого:

— В августе 1941 года вместе с группой композиторов и музыкантов мне пришлось работать на погрузке в Ленинградском порту. Стоял чудесный вечер, какие бывают, мне кажется, только у нас на Балтике. Невдалеке на рейде стоял какой-то корабль, с него доносились к нам звуки баяна и тихая песня. Мы как раз кончили нашу работу и долго слушали, как поют моряки. У меня возникла мысль написать об этом тихом, чудесном вечере, неожиданно выпавшем на долю людей, которым завтра, может быть, предстояло идти в опасный поход, в бой. Возвратившись из порта, я сел сочинять эту песню. Тогда же композитор придумал ставшие бессмертными слова: «Прощай, любимый город!» — и стал сочинять музыку. В словах дальше этой строчки дело не продвинулось. И он подключил к работе своего друга поэта Александра Чуркина, с которым они к тому времени создали уже немало совместных песен.

Но есть и еще одна версия — что эта песня была сочинена перед самой войной. Об этом свидетельствуют и стихи, в которых слово «война» вообще не упоминается. Это лирическая песня о любви, о необходимости расставания любимых, которым предстоит долго ждать встречи. По всей видимости, песня действительно родилась в 1941 году, только не в августе, а весной. По воспоминаниям куплетиста Владимира Коралли, мужа знаменитой певицы Клавдии Шульженко, эта песня уже исполнялась до Великой Отечественной войны; а в день начала войны, 22 июня 1941 года, Шульженко выступала на гастролях в Ереване, где вечером и спела: «Прощай, любимый город».

С началом Великой Отечественной войны песня о расставании любящих людей зазвучала действительно как военная. Популярность «Вечера на рейде» была столь велика в годы войны, что появились различные варианты и переделки. Пехотинцы вместо «Уходим завтра в море» пели «Уходим завтра в поле». В Крыму переиначили на свой лад: «Прощай, любимый город! Уходим завтра в горы». Задушевная песня о расставании звучит до сих пор, пережив своих авторов, в исполнении новых поколений певцов.

-

Враги сожгли родную хату

Поэт Михаил Исаковский написал эти свои пронзительные строки, что называется, по горячим следам – в 1945 году, когда война закончилась, и фронтовики начали возвращаться домой. А там их ждали не только ликование по поводу победы. А еще и слезы. У кого-то слезы радости от встречи с родными и близкими, дождавшимися своих отцов и сыновей. А у кого-то – слезы горя и потери тех, кому не суждено было выжить даже в глубоком тылу.

Очень многие считают эту песню народной. Действительно, своим глубоким чувством и безыскусностью слов она перекликается с народными сочинениями. Сюжет трагического возвращения на родину после ратной службы был весьма распространенным в солдатской песне. Приходит воин, отслуживший 25 лет, и находит на месте родной хаты лишь развалины: матушка умерла, молодая жена состарилась, поля без мужской руки заросли бурьяном.

Почему же так глубоко переворачивают душу такие простые слова? Потому что после страшной кровопролитной войны c германским фашизмом этот сюжет повторился миллионы раз с миллионами советских людей. И чувства, охватившие героя песни, пережиты едва ли не каждым жителем нашей огромной страны.

«Услышал я в Вашем исполнении песню, как возвратился солдат с фронта, а у него никаких близких не оказалось, — так было и у меня. Мне так же пришлось со слезами на глазах выпить чарку вина в яме разбитой землянки, где погибла в бомбежку моя мама», – так написал фронтовик самому известному исполнителю песни, замечательному певцу Марку Бернесу.

Исполнение Марком Бернесом считается эталонным. Именно в его интерпретации песня звучит до сих пор. Но лично меня потрясло другое исполнение – Михаилом Пуговкиным. Если Марк Бернес выступает в песне как рассказчик, как свидетель человеческого горя, то Михаил Пуговкин ведет свое повествование от первого лица, от лица того самого солдата, что пил «из горькой кружки вино с печалью пополам».

Мы, зрители, привыкли видеть этого замечательного артиста в комических ролях, и мало кто знает, что печаль его - настоящая, выстраданная. Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны начинающий тогда артист Михаил Пуговкин добровольцем ушел на фронт. Служил в 1147-м стрелковом полку, разведчиком! Осенью 1942 года был тяжело ранен в ногу. Под Ворошиловградом (ныне это Луганск – удивительны повороты истории!). Из-за начавшейся гангрены едва не остался без ноги. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

-

Волховская застольная

В основу «Волховской застольной» легла песня «Наш тост» («Гвардейская застольная») на музыку композитора Исаака Любана и слова Арсения Тарковского и Матвея Косенко, в которой содержались строки:

Тост наш за Сталина,

Тост наш за партию,

Тост наш за знамя побед!Поэт Павел Шубин, который был корреспондентом газеты «Фронтовая правда» в 377-й стрелковой дивизии Волховского фронта, в начале 1943 года участвовал в боях у Синявина во время попыток снять блокаду Ленинграда. Он написал новый вариант песни, получивший широкое распространение. Как говорилось в газете «Красная звезда», в песне «с особой силой выражена вера в нашу армию, в наш народ, в неминуемую Победу», а ее история «свидетельствует о сохранении в народной памяти той Великой войны и о глубоком уважении к фронтовикам».

-

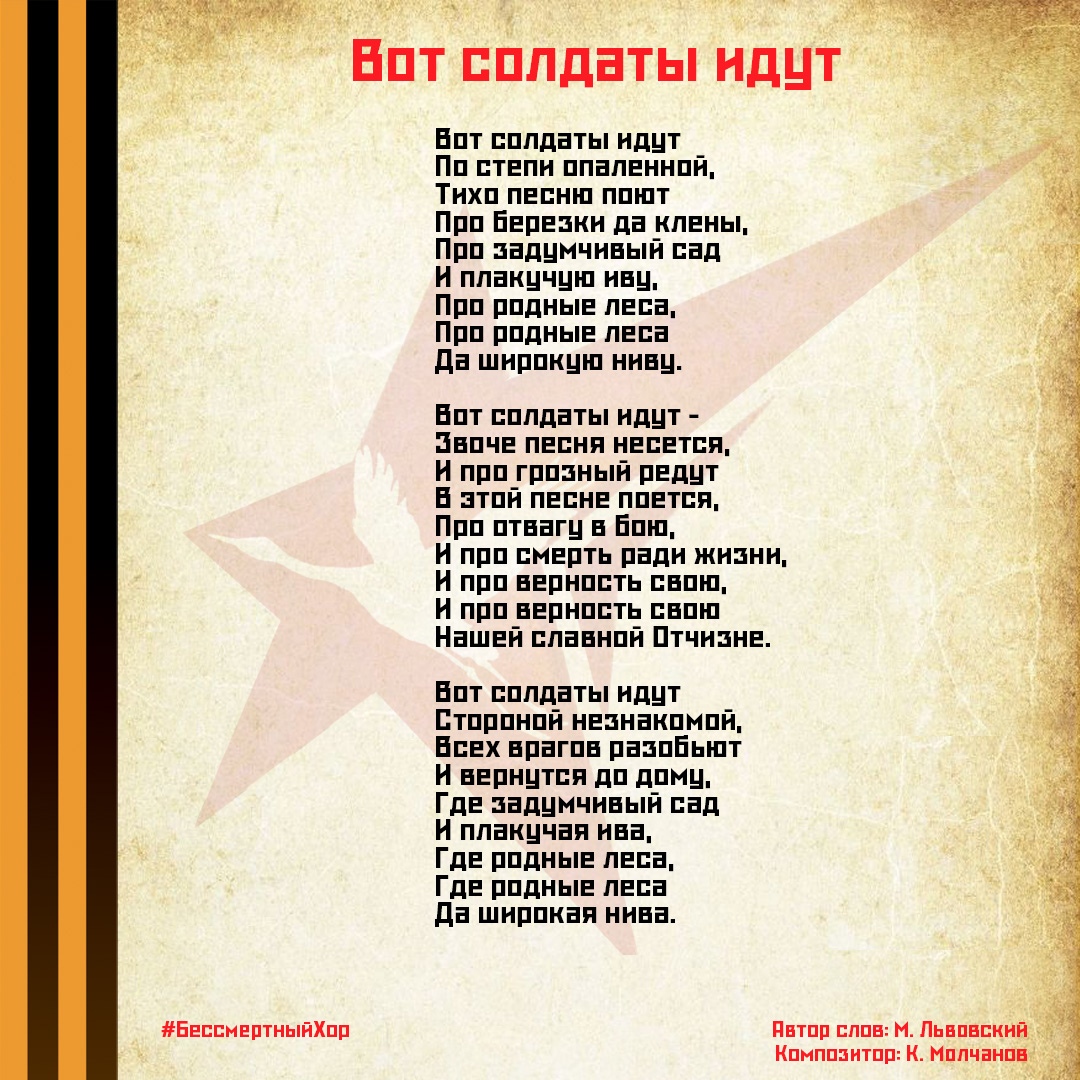

Вот солдаты идут

Вскоре после начала Великой Отечественной войны будущий поэт и драматург Михаил Львовский, учившийся в то время на третьем курсе Литературного института имени А. М. Горького, записался вместе с другими студентами добровольцем в действующую армию и ушёл на фронт. В 1942 году он командовал отделением в батальоне автоматчиков 89-й отдельной стрелковой бригады. Там же он познакомился и подружился с Николаем Александро́вичем, который до войны учился в ГИТИСе. Вместе они создали самодеятельный ансамбль «Весёлый десант», для которого Львовский сочинял новые слова на музыку известных песен. Как-то гитарист Карев наиграл мелодию песни, слов которой он не знал. Эта мелодия понравилась другим участникам ансамбля и они решили на её основе создать новую песню.

Выступая, объявляли ее как старинную солдатскую, потому что, во-первых, не знали происхождения мелодии, а во-вторых, это сразу же снимало все вопросы у тех, кто принимал программы. Все думали, что песня была сложена, вероятно, еще во времена русско-японской войны. В исполнении солистов ансамбля Петра Алексеева и Николая Александровича она звучала в каждом выступлении «Веселого десанта», принималась, как говорится, «на ура» , и ее даже запели в солдатском строю.

Было это в 1943 году. А через год М. Львовского перевели в 39-ю кавалерийскую дивизию, где он стал литературным сотрудником дивизионной газеты «Красное знамя» .

Н. Александрович тоже попал в другую часть, и их военные дороги разошлись. «О «старинной» солдатской песне я не вспоминал до послевоенных времен, — закончил свой рассказ М. Львовский, — пока не услышал однажды по радио ее слова, но совершенно с другой, не знакомой мне, удивительно красивой мелодией». -

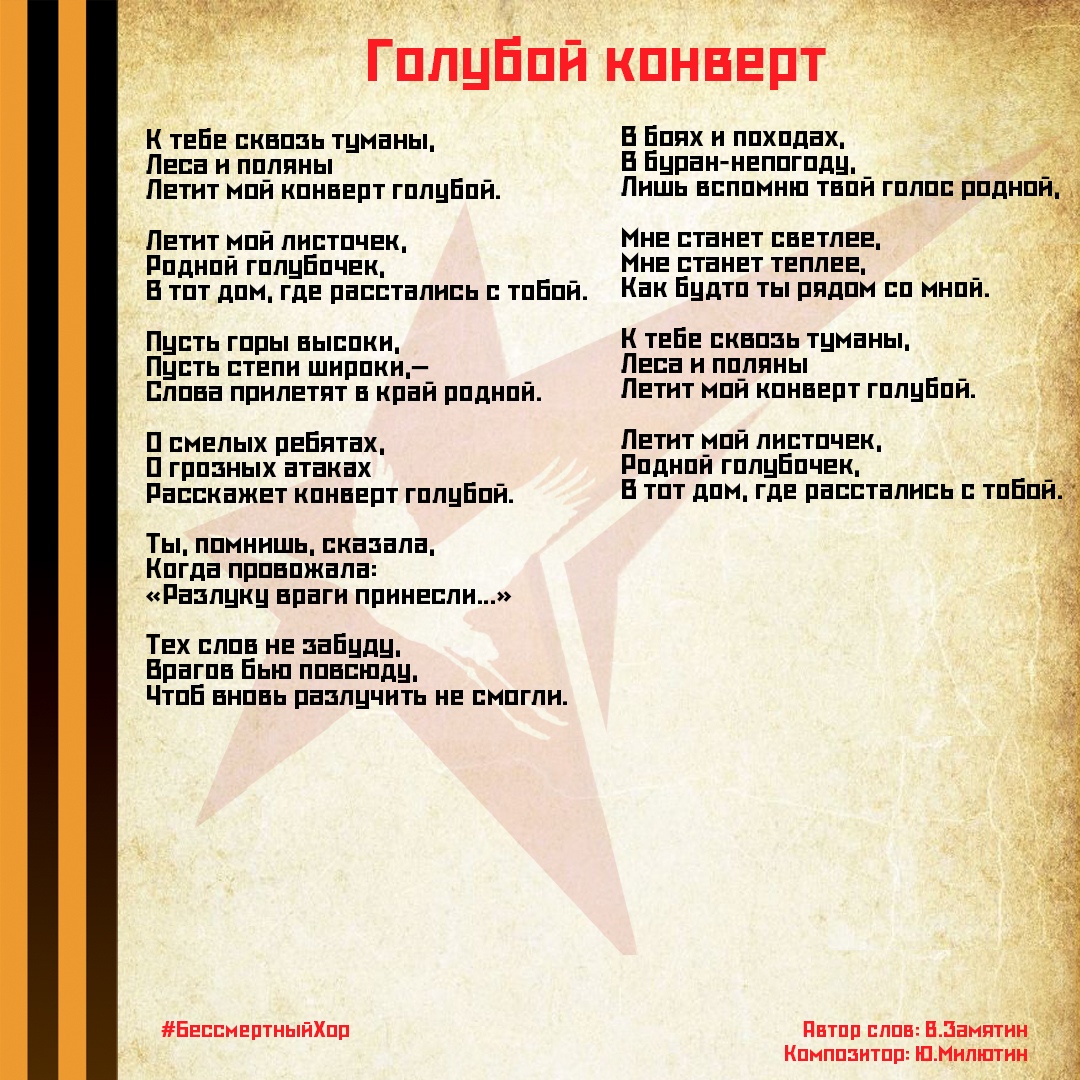

Голубой конверт

В 1942 году композитор Юрий Милютин прочитал в газете стихотворение Владимира Замятина «Голубой конверт». Композитор так проникся чувствами воина, тоскующего по дому и любимой женщине, что мелодия на стихи родилась сразу. И получилась чудесная, нежная песня о любви, о тоске по дому, о вере, что мирная счастливая жизнь все-таки настанет. Знаменитая «Землянка» А. Суркова и К. Листова была написана позднее. Первой ласточкой был «Голубой конверт».

Оперный певец Сергей Лемешев немедленно включил песню в свой репертуар. Он исполнял её не только на концертах, но и записал на пластинку с сопровождением джаз-оркестра под управлением Александра Цфасмана. А название песни тоже заслуживает внимания. Стихотворение «Голубой конверт» было написано ещё до того, как был введён порядок бесплатной отправки корреспонденции с фронта в тыл. Письма писались на одной стороне листа и складывались в треугольник чистой стороной наружу, где и писался адрес, то есть само письмо являлось одновременно и собственным конвертом.

-

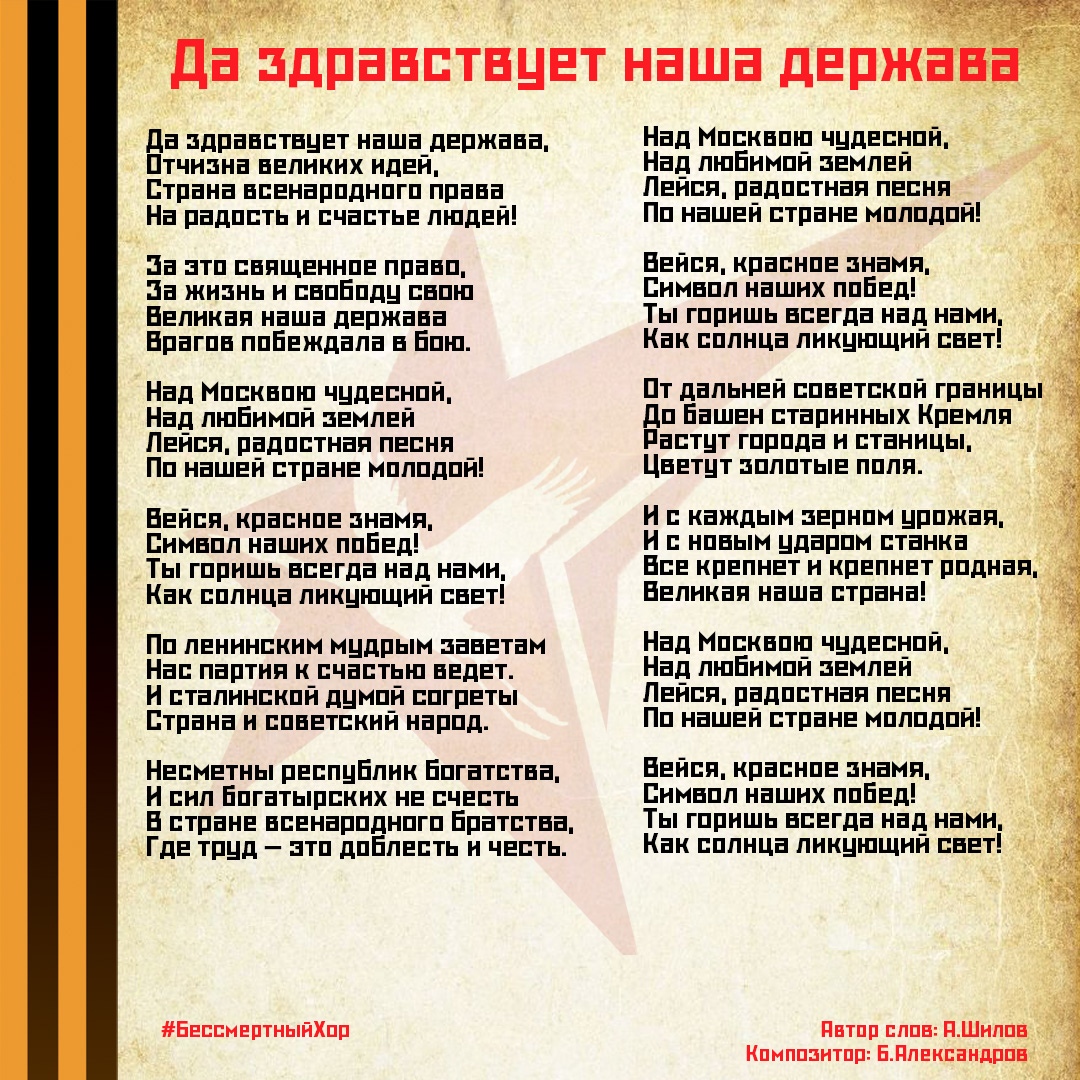

Да здравствует наша держава

По словам Бориса Александрова, мелодия была написана им зимой 1942 года под впечатлением от разгрома немецких войск под Москвой, а затем Александр Шилов, солист Краснознаменного ансамбля песни и пляски, написал к ней слова, которые гармонично слились с мелодией. В 1943 году была представлена в качестве кандидата на гимн СССР.

Песня либо ее мелодия исполняется военными оркестрами на парадах войск наряду с традиционными «Славься!» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» и маршем «Прощание славянки». Входит в репертуар дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Мелодия песни взята за основу гимна Приднестровской Молдавской Республики.

-

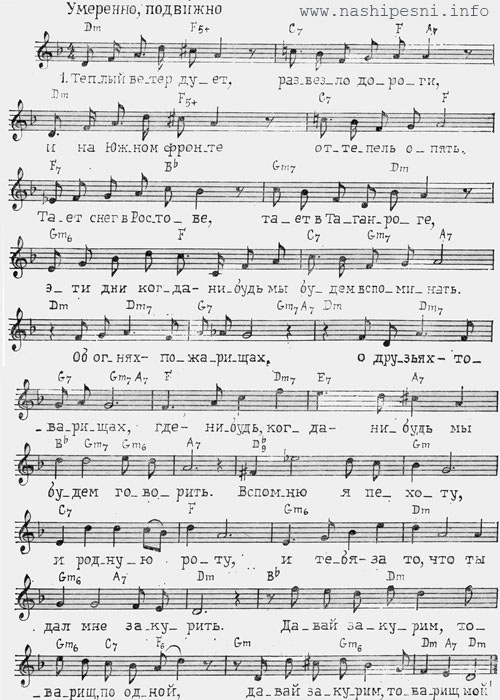

Давай закурим

«Давай закурим» — знаменитая песня времён Великой Отечественной войны, написанная поэтами и композиторами Модестом Ефимовичем Табачниковым и Ильёй Львовичем Френкелем в 1941 году. Речь идет о зиме 1941-42 годов. В некоторых сборниках песня датируется 1942 годом. Первой военной осенью на Южном фронте снег выпал очень рано. После непродолжительных заморозков наступили теплые деньки, итогом которых стала легендарная русская распутица. В этих условиях части РККА контратаковали под Ростовом. Итогом той операции стало освобождение наибольшего города бывшего Донского казачества 28-го ноября. То было первое крупное поражение гитлеровцев в ВОВ, перекрывшее Германии доступ к кавказской нефти.

В программу к 24-й годовщине Октябрьской революции, осенью 1941 года, композитор сочинил несколько мелодий, которые предложил своему соавтору Илье Френкелю. Одна из этих мелодий стала песней «Давай закурим». Бригадный комиссар Рюмин, возглавлявший отдел пропаганды и агитации Южного фронта заявил: «Никому эта твоя песня не нужна. Что это я буду вспоминать про то, что ты дал мне закурить? Вот если бы снарядами поделился или автоматный диск с патронами передал бы, тогда другое дело». Не очень-то верил в успех и первый исполнитель песни – Аркадий Явник (Воронцов). Но песня упорхнула и тут же стала любимой у фронтовиков.

Первая публикация стихотворения датирована 22 января 1942-го (газета "Комсомольская правда"; без нот и фамилии автора). Текст варьируется в разных источниках. Так, на фонограммах первой исполнительницы "творения Табачникова-Френкеля" Клавдии Шульженко в 3-м четверостишии присутствуют строки «А когда не будет фашистов и в помине», тогда как в других версиях звучит «А когда не станет горя и в помине». Константин Симонов как-то сказал, что не было такого фронта, на котором бы ее не пели. И что написать эту песню мог только человек, по-настоящему знающий, что такое война и что такое солдатская жизнь на войне…"

-

Давно мы дома не были

Песня эта родилась в победном мае 1945 года во время поездки ленинградской концертной бригады к бойцам Прибалтийского фронта и морякам Балтийского флота. В составе бригады были поэт Алексей Иванович Фатьянов (1919 – 1959) и композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой (1907 – 1979). Они сочинили эту песню прямо в дороге, в автобусе.

«Мы хотели, – вспоминал впоследствии Василий Павлович, – чтобы премьера этой песни состоялась у солдат и матросов, прошедших долгий и славный путь борьбы и побед.

Фатьянов импровизировал вслух стихи, а я мурлыкал под нос, разрабатывая мелодию песни. Делали мы это непрерывно на протяжении многих часов, чтобы не забыть ни мелодии, ни текста, так как записать то и другое было невозможно. Постепенно в работу включились и другие. Мой старый товарищ и обладатель глубокого бархатного баса Ефрем Борисович Флакс (1909 – 1982) начал мне подпевать, аккордеонист неуверенно и робко стал подбирать музыку...

А потом были выступления перед воинами-победителями.

Пехотинцев сменяли моряки, лётчиков – танкисты, артиллеристов – сапёры, а мы выступали, пели, читали стихи и военные фельетоны, мы радовались и приносили радость бойцам, мы праздновали победу и рождение новой песни, ставшей для меня последней песней военных лет».

В других условиях «рождение» песни могло и не состоятся, но то, что авторы находились в долгой дороге, колеся весной 1945 года по Прибалтике и Восточной Пруссии в трофейном автобусе и выступая перед бойцами действующей армии с концертами, думаю, сыграло определённую роль в создании песни. Именно в ходе поездки и состоялось рождение песни «Давно мы дома не были», которую потом исполнили два Владимира: Бунчиков (баритон) и Нечаев (тенор) и, наверное, именно с их исполнения данная песня получила свою популярность.

Но первый исполнитель, Ефрем Борисович Флакс (1909 – 1982), исполнял её под аккомпанемент аккордеона, что, на мой взгляд, совсем не принижает душевность исполнения. Если представить бойцов, которые с замиранием сердца слушают песню, вспоминая родные края, дом, где они не были очень давно, любимую, которую так давно не видели, мать, отца, в общем, всё то, что называется родиной. И аккордеонист, перебирающий клавиши инструмента, и голос певца, плывущий над людьми. И, кажется, что уже нет войны. И особо остро чувствуется весна...

-

Два Максима

Стихотворение удачно обыгрывает имя пулеметчика и название популярного в годы Гражданской войны оружия, многократно воспетого в культовых фильмах и песнях эпохи. Подобранная композитором искрометная и зажигательная мелодия идеально коррелирует с текстом.

На радио песню с описанием похождений Максимов доставил автор музыки Сигизмунд Кац. Было это в тяжелые дни июля 1941-го. Мнение ответственных за наполнение эфира членов комиссии разделились примерно поровну. Аргументы противников сводились к тому, что излишне лёгкая и веселая композиция неуместна в свете тяжелой ситуации на фронтах. Сторонники запуска песни "в народ", со своей стороны, указывали на то, что творение Дыховичного-Каца сможет подбодрить бойцов. Результатом разгоревшейся дискуссии стало "соломоново решение" - пробная трансляция для изучения мнения публики. В качестве исполнителя был приглашен популярный в 1930-40 гг. актер Борис Чирков, прославившийся блестящим исполнением роли питерского рабочего в довоенной трилогии режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга («Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона»).

Из воспоминаний Сигизмунда Каца:

- Сначала Чирков исполнил обновленную «Крутится, вертится шар голубой...» на слова Лебедева-Кумача, после чего обратился к фронтовикам с приветствием от имени своего персонажа из революционной трилогии. В завершение Борис спел о тезках Максимах. Отклики в виде сотен солдатских "треугольников" посыпались молниеносно. Бойцы требовали повторения, обещая драться не хуже Максима с пулеметом...

Спустя некоторое время призванный в РККА певец Георгий Виноградов записал композицию на грампластинку, а чуть позже исполнил ее под аккомпанемент джазового оркестра в музыкальной кинокартине «Боевые песни» (1941). После этого "Максимы" разошлись по просторам огромной страны...

Песню в разное время песню исполняли Борис Чирков, Георгий Виноградов, Елена Неклюдова, Евгений Беляев, "Запрещенные барабанщики" и др.

-

День Победы

Идея песни принадлежит поэту Владимиру Харитонову. Весной 1975 года он написал слова и представил их Давиду Тухманову, который быстро сочинил музыку. Произведение в исполнении Татьяны Сашко, жены Тухманова, было включено в конкурсную программу Союза композиторов СССР на лучшую песню о Великой Отечественной войне.

Но никакого места песня «День Победы» не заняла. Мало этого, прослушивание песни вызывало болезненную, острую реакцию старших коллег Тухманова, против песни прозвучали очень резкие высказывания, о чем немедленно стало известно на Гостелерадио.

Причина была в музыке и её авторе. Поэт Харитонов был ветераном войны, песни на его стихи ещё в 1950-е годы писали увенчанные лаврами композиторы (Анатолий Новиков, Вано Мурадели и другие). А Давид Тухманов был молодым автором, известным в первую очередь по эстрадным шлягерам. В те времена музыкальную политику государства определяло руководство Союза композиторов, в основном весьма пожилые люди. Возраст в 30 с небольшим лет считался ещё незрелым. По мнению руководства Союза композиторов, а также теле- и радионачальников, Тухманов никак не мог соответствовать статусу автора песни государственного масштаба.

Лишь в ноябре 1975 года на концерте, посвящённом Дню милиции, Лев Лещенко (фактически обманув телевизионное руководство) исполнил «День Победы» в прямом эфире. Публика сразу приняла песню, и «День Победы» был исполнен ещё раз — на «бис». После этого песню стала петь вся страна.

Слова песни «День Победы» — это поистине уникальное произведение поэта Владимира Харитонова. Автор заложил смысл бескрайнего уважения к каждому человеку, который сражался и рисковал собственной жизнью, чтобы защитить от врага собственное Отечество. С первых строчек песня повествует о тяжёлой судьбе всех тех людей, чью судьбу коснулось столь горестное и скорбное время. Любовь к Родине, уважение к солдатам и радость со слезами на глазах — это и есть то, что хотел донести автор в песне «День Победы».

Несмотря на то, что песня «День Победы» имеет довольно непростую историю, она смогла пройти все трудности и обрести поистине всенародную любовь публики. Уже прошло почти полвека с того времени, как Лев Лещенко впервые исполнил данную композицию, а публика по сей день рукоплещет, когда слышит эти простые и одновременно тяжёлые для каждого человека слова.

-

До свидания города и хаты

29 июня 1941 года газета «Правда» опубликовала стихотворение поэта Михаила Исаковского «Походная песня», начинавшееся словами:

До свиданья, города и хаты...

И почти сразу к этим стихам была написана музыка, причем одновременно несколькими композиторами. Одним из этих композиторов был Исаак Осипович Дунаевский. Песня с его мелодией в первые же дни июля была записана и прозвучала по радио в исполнении ансамбля песни и пляски Центрального Дома культуры железнодорожников. Разбившись на бригады, ансамбль, руководимый этим прекрасным композитором, пел «Походную» и другие его песни на вокзалах и призывных пунктах столицы, провожая на фронт воинские эшелоны.Тогда же, летом 1941 года, Дунаевский включил «Походную песню» в один из выпусков боевого киносборника «Победа — за нами!», к которым писал музыку. Пел ее с ансамблем ЦДКЖ киноактер Борис Чирков. В те же самые дни перед воинами, отправлявшимися на фронт, выступали и артисты хора имени М. Пятницкого, в репертуаре которого была песня, написанная на те же стихи Исаковского композитором Владимиром Захаровым.

«Не могу равнодушно слушать песню «Походная», — вспоминал один из руководителей этого прославленного художественного коллектива Петр Михайлович Казьмин. — Эта песня овеяна дыханием первых дней войны… Она всегда напоминает мне затемненные, настороженные московские улицы, окна домов с белыми бумажными полосками на стеклах, военные грузовики с зелеными ветками, вокзалы, заполненные народом. Тут и кадровые части, тут и толпы людей, только что прибывших из деревень, запыленных, небритых, с мешками за плечами. В это время школы были заняты под призывные пункты. Нам нередко приходилось выступать в коридорах школ.

И все-таки наибольшую известность и самое широкое распространение в годы войны получила песня, музыку которой к этим же стихам Исаковского сочинил композитор Матвей Блантер. Она-то и вошла в песенную антологию военных лет. Впервые ноты ее были опубликованы в сборнике «В бой за Родину!», выпущенном Воениздатом НКО СССР и Музгизом осенью 1941 года. Тогда же песня «До свиданья, города и хаты» М. Блантера и М. Исаковского была разучена хором и оркестром под управлением военного дирижера и композитора Семена Александровича Чернецкого, в этом же исполнении она была записана и на грампластинку. Запевал песню солист Большого театра Петр Киричек. Сведения эти сообщила газета «Вечерняя Москва» от 7 октября 1941 года в заметке «Боевые песни в граммофонной записи». Не последнюю роль в успехе блантеровского варианта песни сыграли блестящее исполнение и трактовка ее прославленным Краснознаменным ансамблем под управлением А. В. Александрова. В репертуаре этого коллектива песня «До свиданья, города и хаты» звучит по сей день...

-

Дорога на Берлин

"Дорога на Берлин" была написана Марком Фрадкиным в соавторстве с Евгением Долматовским. Эта песня родилась от наблюдения: когда наши воины шли на запад, покидая освобожденный город, оказывалось, что название последней улицы соответствует направлению — тому названию города, который впереди. Поэт и композитор решили создать некую схему: крайняя улица — с именем города, который будет впереди. Фактически получилась схема песни — всего несколько строк. Певшие песню только подставляли названия новых улиц. Песня первоначально даже называлась «Улицы-дороги».

Рассказывая историю создания этой песни, поэт Евгений Долматовский писал: «Ни в коем случае не отказываясь от авторства, все же обязан признаться, что в песне «Дорога на Берлин» некоторые строки не то чтоб не мои, но моему перу не принадлежат. Варшава и Берлин вообще не были мною названы в тексте. Положа руку на сердце, скажу, что даже название песни придумано не мною. И все же если слово «схема» применимо в искусстве, то заявляю, что схема песни — моя...»

И далее речь идет о том, как в ноябре 1943 года в освобожденном от гитлеровцев белорусском городе Гомеле Долматовским было написано стихотворение всего из нескольких строк, которое он назвал «Улицы-дороги».«Дальше ничего не было сочинено, — пишет Долматовский, — только в намеченную схему вставлялась строка: во вторую строфу — о вступлении в Брянск, в третью — о Гомеле. Песня кончалась строфой про Минскую улицу, про то, что нам предстоит дорога на Минск...»

Стихи были опубликованы во фронтовой газете «Красная Армия», потом отправлены композитору Марку Фрадкину в Москву. А тот, написав к ним музыку, предложил их Леониду Утесову, в исполнении которого, с добавлением новых городов и названий их улиц, по мере их освобождения, песня и звучала по радио до самой Победы, до взятия нашими войсками Берлина.

-

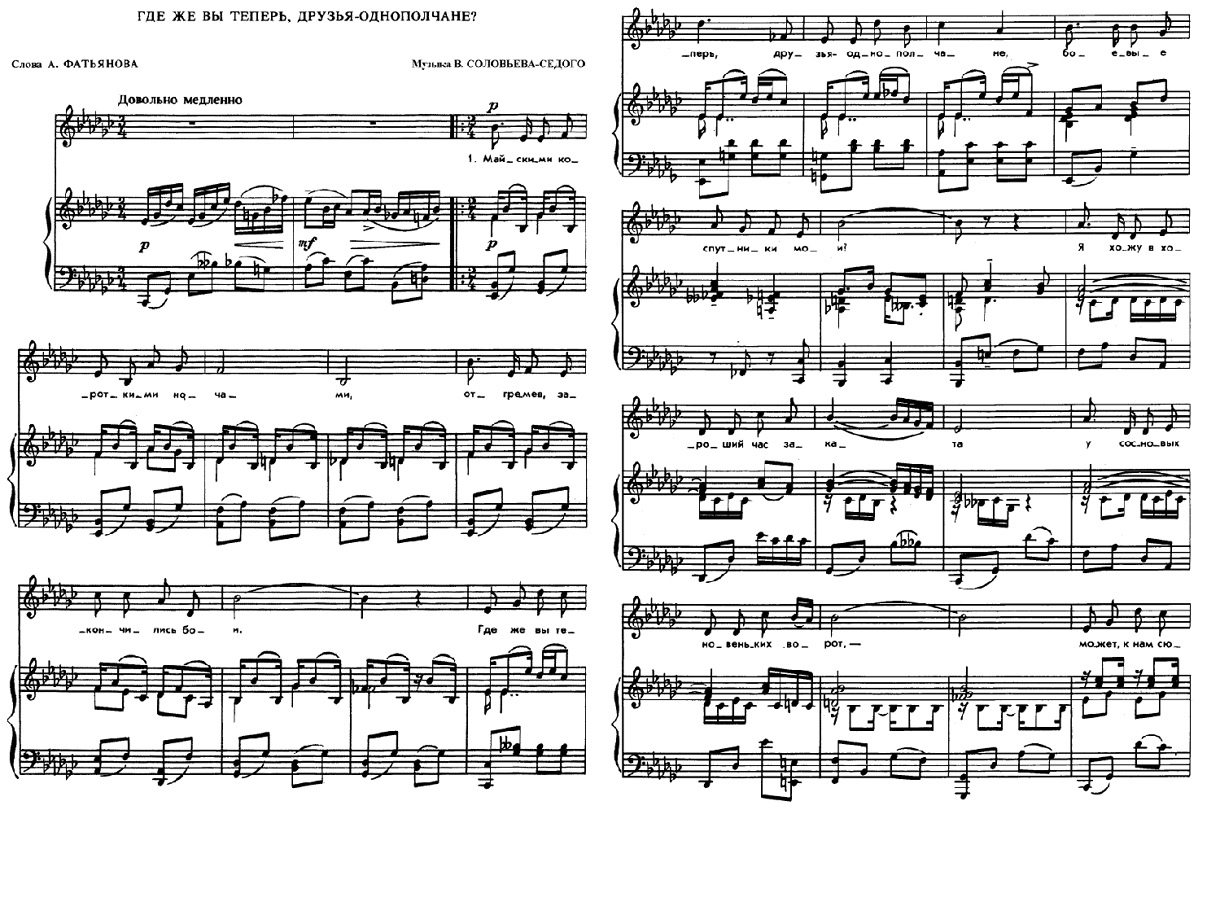

Друзья однополчане

Это, наверное, самая первая мирная песня «военных» авторов - композитора Василия Соловьева-Седого и поэта Алексея Фатьянова. Родилась она осенью 1946-го. В 1947-м ее записала Клавдия Шульженко. И на многие десятилетия «Друзья-однополчане» стали одной из визитных карточек этой замечательной певицы. После «Строчит пулеметчик за синий платочек...» песню о мирной жизни и мирном быте Клавдия Ивановна исполняла ну очень уж по домашнему. Впрочем, к этому располагали и мелодия, и текст.

«...В чисто «мужской» песне «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» мне хотелось передать сердечность и суровость солдатской дружбы, мужскую сдержанность, чурающуюся сентиментальности, старающуюся открытое проявление искреннего чувства «замаскировать» шуткой, улыбкой. Эту песню я отношу к числу, быть может, самых интимных — ведь это диалог с другом, диалог не вслух, а тот, что ведется внутри, в душе человека, ведется не один день, не однажды, в нем выражены самые сокровенные желания и стремления встретить того, с кем проливал кровь, с кем навек породнили фронтовые будни и с кем разлучили новые, мирные обстоятельства жизни. Оттого и песня эта вся пронизана грустью — светлой, но грустью: ведь мирные обстоятельства, радостные сами по себе, разлучили с людьми, к которым прикипел сердцем, а значит, вызвали не только радость, но и печаль. Разве можно о таком петь хором? Да еще в полный голос? Нет, «Однополчане», как я их понимаю, «негромкая» песня, песня-исповедь, песня-раздумье, песня-воспоминание. Всякое иное решение приходит, по-моему, в противоречие с самой ее сутью. Ведь, и по сей день, тысячи однополчан грустят, вспоминая своих боевых спутников, которых становится все меньше, мечтают о встрече с ними, не в силах забыть дружбу, скрепленную кровью, дружбу, ставшую символом мужества и стойкости советского воина». (Клавдия ШУЛЬЖЕНКО)

-

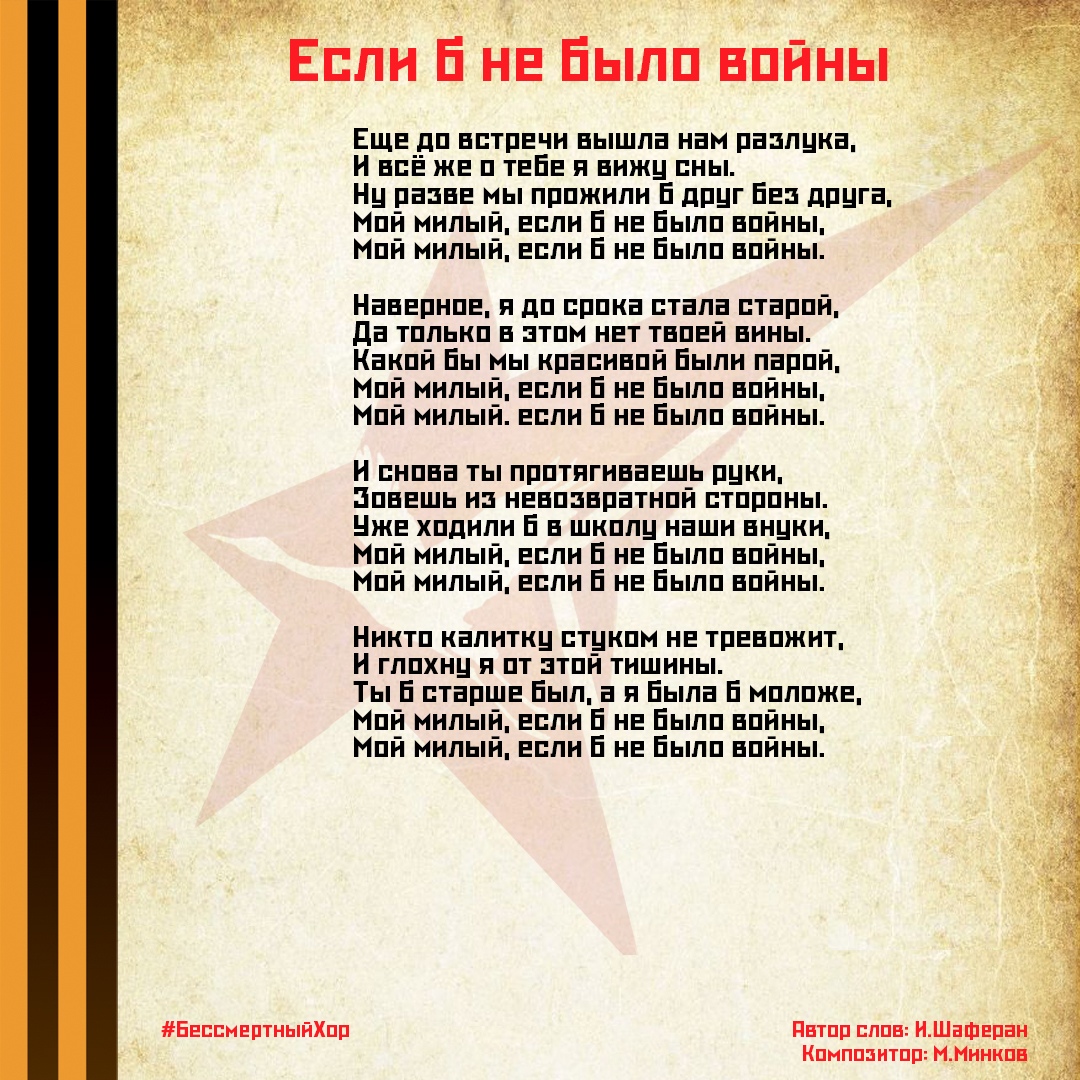

Если б не было войны

Если бы не было первой строчки, это была бы песня о памяти, долгой, мучительной, верной памяти о погибшем любимом человеке, о том, как могла бы быть прожита жизни с ним, и о том, как она была прожита без него – именно потому, что так тяжела потеря именно его, любимого.

Но дело всё именно в первой строке: погиб солдат, и какая-то неизвестная ему женщина осталась одинока. Песня, моментально ставшая известной (исполняла Валентина Толкунова), очень лиричная, казалось бы, всем своим содержанием обращенная к конкретному образу, посвящена вовсе не проблеме памяти. Она о том, чего не смог прожить этот солдат, она о том, чего не смогла прожить его сверстница: она не помнит его, каким он входил в эту калитку, она его воображает.

Это одна из версий «памяти», распространённых в советских текстах, рассчитанных на широкую известность, на бытование на эстраде: подмена памяти представлением, воображением; подмена памяти о конкретном, знакомом, дорогом человеке представлением некоего абстрактного образа; подмена травматического опыта пережитого опытом сопереживания, сочувствия, воображения.

-

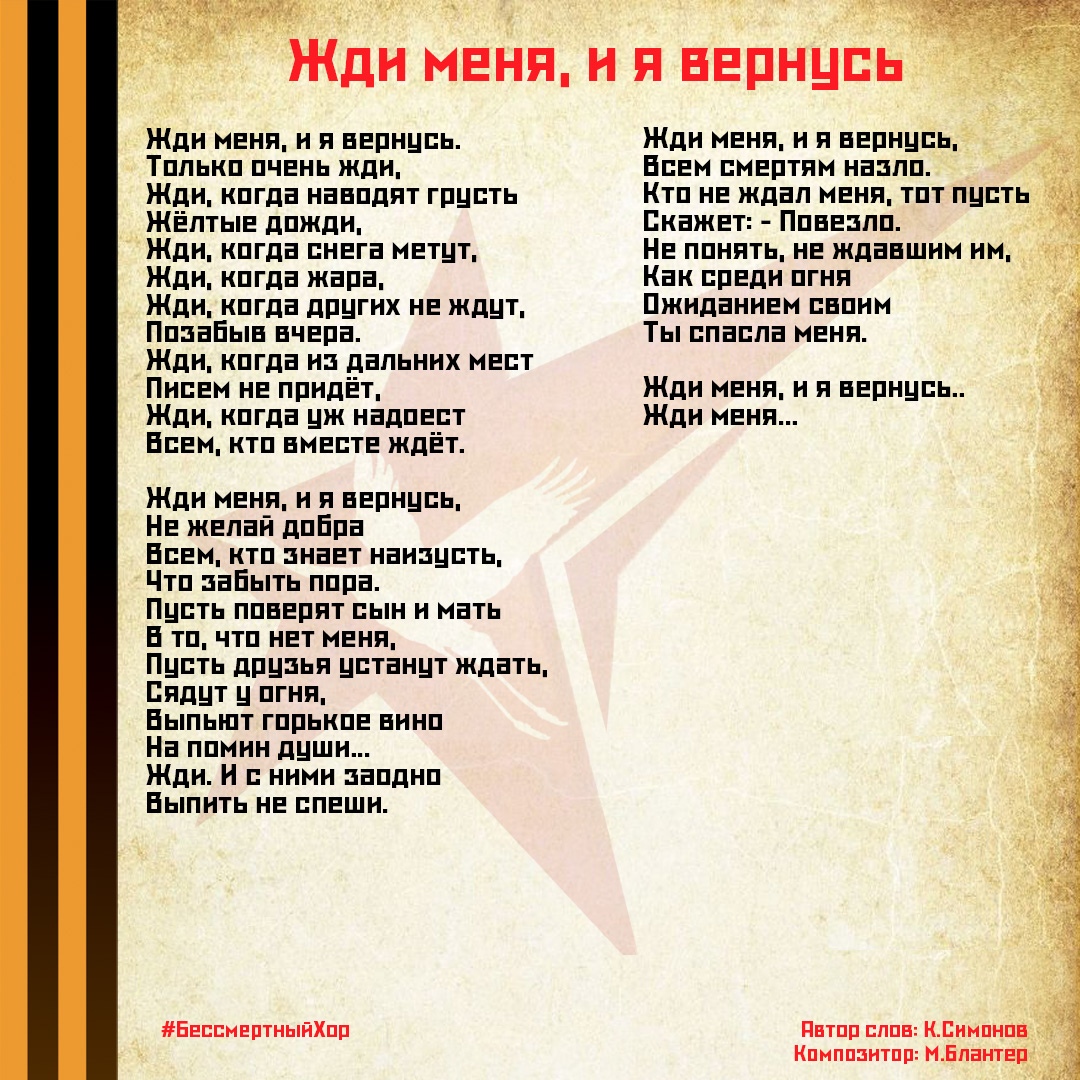

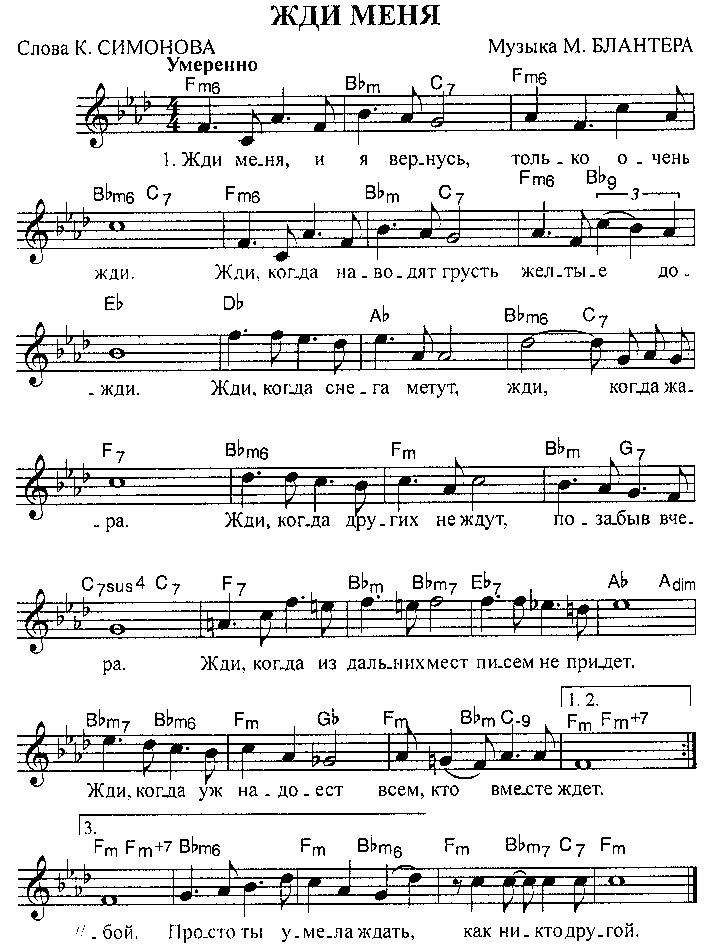

Жди меня

Стихотворение «Жди меня, и я вернусь…» было написано К. Симоновым в 1941 году. Оно посвящено любимой женщине поэта - актрисе Валентине Серовой. Интересно, что сам автор не собирался печатать это стихотворение: оно казалось ему слишком камерным, интимным, лишенным гражданского содержания. «Я считал, что эти стихи - мое личное дело, - рассказывал затем К. Симонов. - Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере и когда метели и непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке или в занесенном снегом бревенчатом домике, в эти часы, чтобы скоротать время, мне пришлось самым разным людям читать стихи.

Стихотворение было очень популярно в годы Великой Отечественной войны. Как только оно появилось в «Правде», его сразу же переписали в свои блокноты тысячи бойцов. Тысячи солдат в своих письмах домой говорили о самом главном, чем они жили, о чем думали. Однако многим критикам цикл «С тобой и без тебя» не понравился. В качестве аргументов высказывались мысли о том, что в стихотворениях поэта «идея революции неощутима», «где-то проглядывает культ войны, культ солдата», на ряде строчек «лежит печать явной спешки», слово «жди» «из настойчивого делается назойливым и перестает работать в смысловом отношении». Более того, ходил слух, что Сталин высказал мысль о том, что надо бы издать эти стихи в двух экземплярах - «один - ей, другой - автору».

Изначально текст существовал только как стихотворные строки — читали «Жди меня» и по радио, и с эстрады, и просто для себя — кто вслух, а кто просто шепотом. Оно буквально передавалось из уст в уста, и всего за полгода покорила сердца всех солдат советской армии. Симонов и во время войны, и долгое время после получал много благодарственных писем за этот текст, который сам то считал очень личным и не достаточно гражданским, чтобы стать таким популярным. С возрастающей известностью появилась и необходимость положить стихи на музыку. Самым известным вариантом стала музыка Матвея Блантера, написанная в 1943 году. Но еще раньше появились варианты музыки от Николая Крюкова и Н. Горбенко. С музыкой первого стихотворение прозвучало как песня в фильме «Парень из нашего города» (1942 года), а второго — «Жди меня» (1943 года).

-

Журавли

На Кавказе есть поверье, будто павшие на поле сражения воины превращаются в журавлей. В 1968 году в свет вышла песня "Журавли" на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева и музыку Яна Френкеля. Исполнил песню Марк Бернес. Песня посвящена погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам, которых авторы сравнили с клином летящих журавлей.

Р. Гамзатов написал стихотворение «Журавли» на родном языке, по-аварски. Тема журавлей была навеяна посещением расположенного в Хиросиме памятника японской девочке по имени Садако Сасаки, страдавшей от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. Садако Сасаки надеялась, что вылечится, если смастерит тысячу бумажных «журавликов», пользуясь искусством оригами. В Азии существует поверье, что желание человека исполнится, если он сложит из цветной бумаги тысячу оригами - журавлей.

С другой стороны, журавли имеют свой образ в русской культуре, с которой Гамзатов был очень близко знаком, как переводчик русской классической поэзии. Как вспоминает Гамзатов, когда он летел из Японии домой, в СССР, он думал о своей матери, весть о кончине которой пришла в Японию, думал о старшем брате Магомеде, погибшем в боях под Севастополем, думал о другом старшем брате, без вести пропавшем военном моряке Ахильчи, думал о других близких людях, погибших в Великой Отечественной войне. «Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна?», писал он в стихотворении «Журавли» в переводе Гребнева.

Марк Бернес записывал «Журавлей» будучи тяжело больным. Эта запись стала последней в его жизни. Бернес, после того как услышал музыку, торопил всех, как можно скорее записать песню. Как говорил Ян, он предчувствовал свою кончину и точку в своей жизни хотел поставить именно этой песней. Запись для Бернеса была неимоверно тяжела. Но он мужественно вынес всё и записал «Журавлей». И действительно, она стала последней песней в его жизни.

Через несколько лет после появления песни «Журавли» в СССР, в местах боёв 1941—1945 годов, стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были летящие журавли. Так, журавли из песни стали символом памяти о погибших в Великую Отечественную войну, например памятник «Журавли» в Саратове или мемориал «Журавли» в Санкт-Петербурге. В Дагестане первый памятник «Белым журавлям» был торжественно открыт в высокогорном Гунибе 6 августа 1986 года.

-

За того парня

Песня «За того парня» была написана композитором Марком Фрадкиным на стихи поэта Роберта Рождественского много позже военного времени – она приурочена к 30-летию со дня начала Великой Отечественной. Впервые прозвучала в кинофильме режиссера Игоря Шатрова «Минута молчания», вышедшем на экраны в 1971 году. Исполнил ее актер Александр Кавалеров, сыгравший одну из центральных ролей.Спустя два года ее в качестве саундтрека к кадрам современности использовал в своем знаменитом фильме о летчиках Великой Отечественной «В бой идут одни старики» режиссер Леонид Быков.

- Автор напоминает об удивительном свойстве человеческой памяти, («Что-то с памятью моей стало» – речь идет о том, чтобы помнить то, чего в собственной биографии не было). Память эта достаточно тяжелая («Я от тяжести такой - горблюсь»), однако не помнить никак нельзя, поскольку «зовет меня его голос" и "звучит во мне его песня".

Что же все-таки звучит? Незнакомый голос неизвестного человека? Как может звучать в памяти неизвестная песня бог весть какого человека, о котором ничего не известно? Ведь слово «память» заявлено, упоминается о некоторой работе этой самой памяти, однако то, что названо памятью, таковой на самом деле не является.Это и есть та самая эмпатия, никогда не называвшаяся этим сложным и трудным для восприятия словом, которая, тем не менее, описывалась в текстах военной поры для того, чтобы вдохновить других авторов... Можно не быть знакомым с человеком, никогда его не слышать и не видеть – и, тем не менее, помнить о нём. Возможно это потому, что его чувства близки и представимы («не был я знаком с парнем, обещавшим: "Я вернусь, мама!"»).

-

Заветный камень

...Последние часы героической обороны Севастополя. Фашистская артиллерия ведет ураганный огонь по полуразрушенному городу. Один из вражеских снарядов ударил в набережную близ памятника «Погибшим кораблям» и отбил от гранитного парапета небольшой осколок.

Этот кусок серого гранита подобрал неизвестный моряк, один из тех, кто сдерживал бешеный натиск гитлеровцев, бился против десяти, против ста. Уходя из Севастополя, он поклялся вернуться сюда и положить камень на место. Но моряку не суждено было это сделать — его сразила фашистская пуля. Умирая, он передал осколок своим боевым друзьям с наказом:

— Камень должен вернуться на свое место — в Севастополь!

Воин, принявший драгоценную реликвию — это был снайпер,— погиб в засаде, успев передать севастопольский камень своему другу-разведчику. От него камень попал к связисту, затем побывал у артиллеристов, пулеметчиков, летчиков...

Легенда о севастопольском камне, рассказанная во флотской газете писателем Леонидом Соловьевым, произвела огромное впечатление на композитора Бориса Мокроусова. Он, еще не имея текста, написал полную драматизма мелодию песни. Когда музыка была готова, текст написал поэт Александр Жаров. «После того как Мокроусов показал мне музыку,— рассказывал он,— стихи я написал почти залпом, так как был подготовлен к этому еще в те дни, когда мы оба были в Севастополе. Там, в частях и на кораблях, встречал я своих ровесников — представителей новой поросли воинов-героев, о которых писал в песнях. Закончив песню, мы показали ее в редакции газеты «Красная звезда», где она и была напечатана. Вскоре ее передали по радио. Настоящий успех к песне пришел после того, как ее исполнил Леонид Утесов».

-

Идет солдат по городу

Впервые хит советской эстрады «Идёт солдат по городу» прозвучал в исполнении Юрия Богатикова. Аккомпанировал исполнителю ВИА «Пламя», который сформировался в 1975 году из основного коллектива «Самоцветы». Первые строки припева стали общепризнанным названием песни. Ценителям эстрадного жанра песня также известна под названием «У солдата выходной». Ставшая шлягером на все времена песня появилась на свет в 1976 году, спустя год после празднования 30-летия Великой Победы в войне. Песня стала результатом совместной работы известного отечественного композитора Владимира Шаинского и поэта-песенника Михаила Танича, которые дружили, бывали в гостях друг у друга, что помогало им в творчестве.

Главная песня о солдатской доле посвящена не войне, а одному выходному. Песня про солдата косвенно воздействовала на молодых людей, призывая их с радостью идти служить в армию. Желание отдавать долг родине поощряется такими благами, как неторопливый целый выходной, любимая верная девушка и счастливое будущее. Незнакомый город приветлив. Перед композитором и автором слов стояла непростая задача: сделать песню запоминающейся, легкой, певучей, с хорошим настроем и возвышенными образами.

При этом песня должна поддерживать армейский дух и укреплять веру в идеалы советского союза. Музыка и слова песни «Идёт солдат по городу» создают положительные эмоции, связанные с улыбками и расцветающей весной и даже «старшина» тебе товарищ. Ритм и звучание песни содержат маршевые установки. В одном из интервью жена Танича рассказывала, что Шаинский проверял песню, подходит ли она под строевой солдатский шаг. Но, несмотря на рамки идеологического регламента, талантливые В.Шаинский и М.Танич создали прекрасное музыкальное произведение. Легендарная песня о Советской Армии звучала и звучит на военных праздниках и парадах, создавая положительный эмоциональный настрой. Эту песню можно услышать в репертуаре разных певцов.

Песня с высокой мотивацией служила музыкальным сопровождением строевой ходьбы советских солдат и поднимала настроение, созд

-

Казаки в Берлине

Песня «Казаки в Берлине» была написана 9 мая в 1945 году. Автором стихов стал Цезарь Солодарь, музыку на слова написали братья Дмитрий и Даниил Покрассы. Задорный мотив и легко запоминающиеся строки описывают реальную ситуацию, очевидцем которой стал участник Великой Отечественной Цезарь Самойлович Солодарь в полуразрушенной германской столице (в то время заслуженный артист Советского Союза выполнял роль военного журналиста, присутствуя при подписании договора о безоговорочной капитуляции немецких войск). В своих воспоминаниях, опубликованных в книге «Друзья-однополчане» в 1973 году, поэт подробно описывает картину, навсегда врезавшуюся ему в память и вдохновившую на написание стихотворения. Мысленно возвращаясь к весеннему дню 1945 года, Солодарь позволил каждому читателю книги перенестись в то счастливое время и самому стать свидетелем занимательной картины: вот стоит молодая советская девушка, регулирующая движение на оживленном берлинском перекрестке. Уверенными движениями девушка направляет движущуюся по улице технику. Несколько жителей Берлина, вышедшие на улицу, с интересом наблюдают за работой девушки.

Но внезапно внимание людей привлекает стремительно приближающийся стук копыт. И через мгновение на улицу въезжает целая конная колонна. Большинство животных были без седел, что ничуть не мешало их наездникам – советским казакам, прошедшим боевой путь от родных городов и деревень до самой германской столицы. В кубанках, папахах, с шашками ехали молодые кавалеристы, приковывая внимание находившихся на перекрестке людей. Исключением не стала и молодая регулировщица, засмотревшаяся на бравых воинов. Но – лишь на мгновение. Взмах флажком дал сигнал остановиться движущейся по дороге технике, строгий взгляд, направленный на казаков, красноречиво требовал остановиться и им. Однако, сразу после этого девушка ласково улыбнулась парню, возглавлявшему колону и дала добро на проход перекрестка казаков, которые пустили коней рысью в сторону находящегося недалеко канала.

Молодой казак, прежде чем присоединиться к товарищам, с улыбкой отсалютовал регулировщице. Увиденная картина настолько поразила и восхитила Цезаря Самойловича, что он в этот же день, возвращаясь самолетом в Москву, написал чудесные стихи, прославляющие храбрость и отвагу казаков. Прибыв в столицу, Солодарь отправился к братьям Покрассам. И Даниил Яковлевич, и Дмитрий Яковлевич (который сам был конником) с восторгом приняли предложение о написании музыки на стихи (братьями была внесена лепта и в слова – именно им принадлежит идея о включении в песню припева). К вечеру работа была готова. Создание ныне известной всем композиции заняло меньше суток. Спустя еще какое-то время песня впервые прозвучала на радио в исполнении участника войны Ивана Дмитриевича Шмелева. Казачьи войска сыграли существенную роль в победе советских войск над захватчиками, несмотря на слабое (в первые годы войны) вооружение: храбрость и сила умелых воинов приводила врагов в ужас. Однако, несмотря на грозный вид и суровость к недругу, казаки всегда отличались веселым нравом и оптимизмом. И смелость, и подвиг, и достоинства казачьего войска авторам стихов и музыки удалось отразить в композиции.

Песня «Казаки в Берлине» до сих пор пользуется огромной популярностью среди разных исполнителей. Было записано множество ее кавер-версий в различных жанрах, исполнители экспериментировали с темпом и музыкальным сопровождением. Особенно часто песня звучит в исполнении казачьих хоров, прославляющих подвиг предков и всего советского народа.

-

Казак уходил на войну

Эта песня была написана композитором Тихоном Хренниковым и поэтом Виктором Гусевым и впервые прозвучала в фильме «В шесть часов вечера после войны». Этот фильм был задуман еще в те дни, когда развернулась грандиозная Сталинградская битва, и снимался в 1943-1944 гг. Картина была насыщена музыкой, песнями, стихами. Одна из них – «Казак уходил на войну» - стала лейтмотивом фильма.

Слова о том, как невеста провожала казака на войну, будто бы дошли из глубины веков. Ведь на какую войну он уходит, не говорится. А чувства героев понятны. На самом деле у песни есть авторы. Композитор Тихон Хренников и поэт Виктор Гусев создали ее в годы Великой Отечественной.

Марина Ладынина и Евгений Самойлов сыграли влюбленных, которые познакомились в самом начале войны. Песню «Казак уходил на войну» они поют перед расставанием. У обоих впереди тяжелые бои, страх и неизвестность. Однако сердце греет обещание, которое они дали друг другу. В день победы в шесть вечера они действительно встретились. Как и договаривались, возле Кремля, на Москворецком мосту.

Фильм наполнен песнями и стихами. Он вышел на экраны в середине ноября 1944 года, когда еще шли бои. Для миллионов он стал предвестником скорой победы. А песню «Казак уходил на войну» стали воспринимать как народную.

-

Катюша

«Катюша» - одна из самых известных военных песен, на самом деле, была создана в предвоенные годы. У нее довольно непростая история создания, но очень счастливая судьба. Этой незатейливой песенке удалось покорить почти весь мир.

Все началось с того, что уже знаменитый поэт Михаил Исаковский придумал четверостишие – то самое всем известное начало песни: «Расцветали яблони и груши…» Но дальше стихи не складывались, поэтому Исаковский решил отложить работу над ними до лучших времен. Вскоре он познакомился с композитором Матвеем Блантером. Композитору очень понравились начальные строки будущей песни и, после нескольких бессонных ночей, он сочинил ставшую легендарной мелодию.

По настоянию Блантера, Исаковский продолжил работу над текстом. Впервые песня прозвучала в ноябре 1938 году в Колонном зале Дома Союзов. Ее первой исполнительницей стала молодая певица Валентина Батищева, которую трижды вызывали на «бис». Позднее «Катюшу» исполняли Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль и Анна Герман.

Совсем по-иному зазвучала песня в военные годы. Бойцы не только знали наизусть ее текст, но и складывали все новые и новые варианты. Катюша в них сражалась на фронте, ждала своего солдата, становилась медсестрой или партизанкой… Многие воспринимали Катюшу как реальную девушку и даже писали ей письма. Именем Катюши прозвали реактивные минометы, приводившие в ужас фашистов. В одном из вариантов легендарной песни фигурировала некая Катя Иванова. Как выяснилось впоследствии, у Кати Ивановой был реальный прототип – красивая девушка из Кубани, которая добровольцем отправилась на фронт и сражалась под Сталинградом. После окончания войны Екатерина Андреевна сохранила рукописный вариант текста песни о Кате Ивановой с припиской, что эти стихи посвящены ей.

Интересно, что «Катюша» пришлась по вкусу и противникам Советского Союза. Гитлеровцы пели ее немецкоязычный вариант, испанские добровольцы, служившие в 250-й дивизии вермахта, использовали ее мелодию в своем марше Primavera, у финнов была своя, «Карельская Катюша». Впрочем, друзья и союзники СССР также полюбили «Катюшу». Под названием «Свистит вечер» она превратилась в гимн итальянских партизан. Появился и второй итальянский вариант популярной песни, получивший название «Катарина». После войны своя «Катюша» появилась в Израиле и даже в Китае. Вот так этой простой, казалось бы, незатейливой песенке удалось покорить жителей самых разных уголков мира.

Известен ещё такой фронтовой вариант «Катюши». (видео прикреплено). Русский книговед Иван Розанов собрал коллекцию из более чем ста вариаций текста песни «Катюша». Её перевели на греческий, итальянский, французский и многие другие языки. Также известно множество народных переложений. Всё это говорит о невероятной популярности знаменитой музыкальной композиции.

-

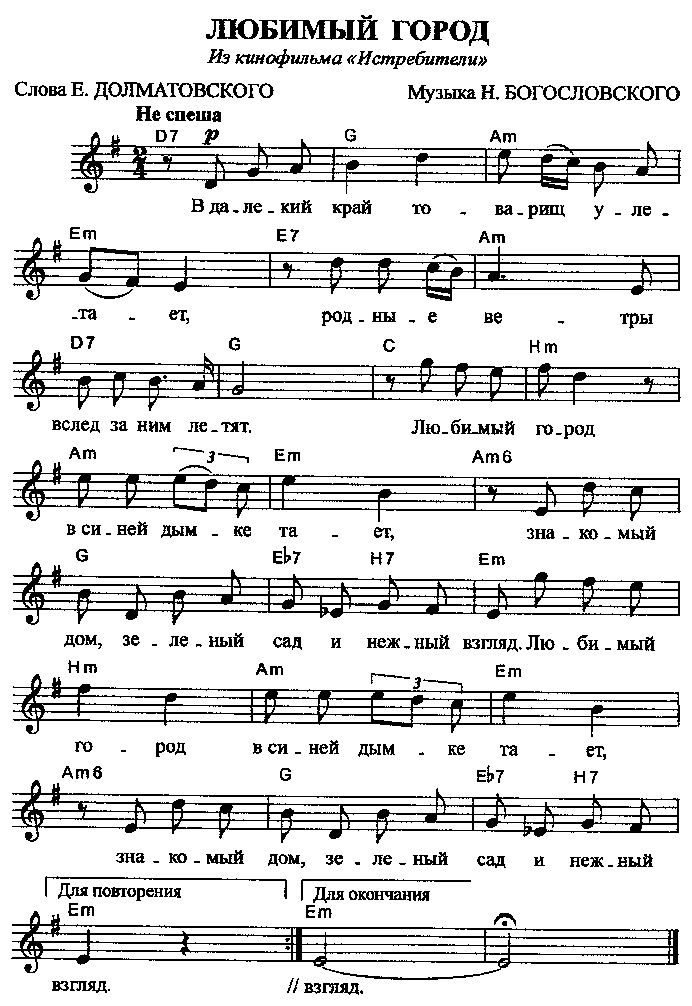

Любимый город

В ходе съемок киноленты о "сталинских соколах" у Эдуарда Пенцлина возникла мысль разбавить сцену выпускного вечера песней о прощании со школой. Воодушевленный этой идеей режиссер пригласил на съемки в Киев Евгения Долматовского. На киностудии поэт ознакомился с сюжетной линией и был представлен исполнителю главной роли Марку Бернесу и Никите Богословскому.

Поэт с композитором быстро согласовали содержание и музыку композиции, которую школьникам предстоит спеть на выпускном. Все вроде бы шло благополучно: прибыл хор, стартовали репетиции, начались съемки эпизода... Но тут "взбунтовался" Бернес, заявивший о желании "спеть про летчиков". Режиссер не против, однако инициатива исполнителя главной роли внесла сумятицу. Пенцлин начинает задумываться о том, какую песню выбрать... Обратились к директору студии. Тот забраковал "Любимый город" после первого же прослушивания. "Нет мужества!" — вынес он категорический вердикт.

Тогда авторы решают снять песню за свой счет. Вопрос о включении композиции "завис". Решение о включении творения Богословского-Долматовского в кинокартину было принято после того, как кто-то нашептал начальству о том, что песню вовсю распевают члены съемочной группы и работники киностудии. К весне 41-го «Любимый город» пели по всей стране. И вдруг, как гром на голову, приказ "сверху" - песню запретить.

Долматовский, пользуясь знакомством с секретарем Московского комитета партии Александром Щербаковым, просит повлиять на ситуацию.

- Песню не запретят, — обещает тот. - Только смотри, как бы фраза «Любимый город может спать спокойно» не устарела.Из воспоминаний Долматовского:

- Много хлопот потом принесла мне эта строчка. При одной из жутких бомбежек на Дону я пролежал плашмя несколько часов вместе с парашютистами-десантниками. Бомбардировщики волнами шли, вовсю лупя по переправе, войскам, автоколоннам. Вокруг меня лежат незнакомые люди. В секунду затишья какой-то офицер поднимает голову и под смех десантников изрекает: „Сейчас бы того поэта сюда, который написал, что «любимый город может спать спокойно»“. Говорить о своем авторстве я, естественно, не стал....» -

Лизавета

Незадолго до вероломного нападения фашистской Германии на нашу страну режиссер Л. Луков начал работу над фильмом о герое Гражданской войны Александре Пархоменко (сценарий Всеволода Иванова). По замыслу постановщика в фильме должна звучать песня. Написать ее поручили композитору Никите Богословскому.

— Леонид Луков весело и темпераментно, — вспоминает композитор, — «сыграл» мне сцену из фильма, в котором должна была прозвучать новая песня. Это была сцена на свадьбе, где артисты П. Алейников и С. Каюков, празднично одетые, с большими бантами на гитарах, поют под собственный аккомпанемент шуточную песенку в честь жениха и невесты. Вскоре композитор написал музыку новой песни. Мелодия всем понравилась, и режиссер ее утвердил. Хуже обстояло дело со стихами. Дело в том, что Евгений Долматовский, которому Луков предложил их написать, улетел на фронт, а кандидатуры других поэтов режиссер отверг. Тогда стихи попробовал написать композитор. На репетициях, когда артисты начали петь песню про «лучок и картошку», все почувствовали, что это не то. Текст не сочетался с лирической мелодией, построенной на народных интонациях.

К счастью, Евгений Долматовский на несколько дней приехал с фронта. Он написал не шуточные, а настоящие, хорошие стихи. И сразу все стало на свое место. Музыка и слова слились как бы рожденные друг для друга. Песня зазвучала именно так, как хотел консультировавший фильм генерал А. И. Еременко, будущий Маршал Советского Союза, — лихо, по-кавалерийски.

Совершенно естественно, что такая боевая задорная песня не подходила для сцены свадьбы, как сначала задумал Луков. И он перенес ее в дугой эпизод: она исполняется во время кавалерийского похода. Фильм вышел на экраны осенью 1942 года, к 25-летию Октября. И, как всегда бывает с хорошими песнями, «Лизавета» шагнула с экрана в жизнь. Особенно полюбилась она бойцам кавалерийских корпусов прорыва, для которых слова «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне» звучали как клятва верности.

-

Марш артиллеристов